De la difficulté récurrente à adapter un livre au cinéma. Plus le roman se caractérise par une singularité stylistique et/ou narrative, plus la tâche du cinéaste semble compliquée, sinon impossible. Une cohérence et une évidence surgissent néanmoins des deux avis ci-dessous, : il est tout à fait inenvisageable d’apprécier à la fois la version littéraire et cinématographique de La Route. Sous peine de schizophrénie avancée »

De la difficulté récurrente à adapter un livre au cinéma. Plus le roman se caractérise par une singularité stylistique et/ou narrative, plus la tâche du cinéaste semble compliquée, sinon impossible. Une cohérence et une évidence surgissent néanmoins des deux avis ci-dessous, : il est tout à fait inenvisageable d’apprécier à la fois la version littéraire et cinématographique de La Route. Sous peine de schizophrénie avancée »

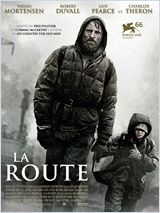

De l’écriture dépouillée de Cormac McCarthy, John Hillcoat, cinéaste australien quasi-inconnu dans nos contrées lointaines, tire une oeuvre désespérée et d’une noirceur bouleversante. Dans de sublimes horizons dévastés, le récit minimal, fragmenté en plusieurs séquences (quête d’humanisation, éducation du fils, chasse à l’homme, rencontres ») est ponctué par de rares flashbacks sur la détérioration de la cellule familiale.

Contrairement au roman, souvent trop éthéré, John Hillcoat opte pour une retraduction sentimentale dans la relation père-fils (deux comédiens formidables, : Viggo Mortensen en guise de vétéran et le jeune Kodi Smit-McPhee en révélation). Son film est glacial de tristesse et n’a pas besoin d’en montrer beaucoup, mais il ne suit pas la démarche artistique de Cormac McCarthy en cela qu’il évite les détails qui n’ont pas de nécessité dans le scénario. Peut-être manque-t-il alors au film une forme ritualisée de l’absence et de la survie, qui aurait pu être observée par de nombreux écarts à la psychologie comme le fait l’auteur dans le livre. Mais John Hillcoat parvient malgré tout à saisir de la vie dans ses personnages, et de la vie perdue dans ces villes devenues plaines immenses et fondues dans un gris d’acier d’où n’émerge aucune autre silhouette que l’oasis rêvé, pur fruit fantasmé du pouvoir optique. La mise en scène excelle à retraduire l’ennui et la lassitude de l’errance dans le vide, la recherche primale de biens vitaux et l’importance qu’a la notion de Terres ; le père retourne dans la maison de son enfance pour revisiter des souvenirs flous, tandis que le chemin tracé est celui effectué vers la mer (symbole de liberté, dépassement de soi, atteinte du spirituel).

Il y a toujours des buts et des directions à atteindre dans le récit, comme si, désossé de toute forme de société et de pouvoir, le monde que l’homme traverse s’ouvrait à lui et ses directions comme le seul choix qu’il puisse encore réaliser. Pourtant cette route parcourue, symbolique d’une voie que traversent l’homme et son fils dans leur apprentissage et leur construction relationnelle – ou leur déconstruction – n’a pas de fin ni de début. C’est une conquête dont ils savent l’inexistence mais dont ils cherchent quand même l’aboutissement ensemble. Les conditions météorologiques déplorables et les décors funestes s’opposent de leur froideur à l’avancée des deux humains. D’une manière toujours photographique, John Hillcoat capte une beauté transfigurée dans les ravages que subissent quotidiennement l’homme et son garçon. La composition de ses plans tient d’une série de tableaux incontestablement communicatifs entre eux, reliés avec une extrême cohérence visuelle et formant une ambiance planante et funèbre des plus réussies, et ce par la grâce de décors savamment retraduits et pensés, d’une exceptionnelle force intérieur en ce qu’ils miroitent l’âme des deux protagonistes. Rarement film ‘post-apocalyptique’ aura alors su retraduire avec autant de subtilité le chaos calme (pour reprendre Veronesi) du deuil et de la décrépitude du monde.

Ainsi, à l’inverse du roman dont les détails prenaient une telle place et une telle importance que le moindre épanouissement d’une péripétie devenait anecdotique, le film renverse le principe et se focalise comme un journal intime sur la relation de ce couple père-fils et les obstacles à la réalisation de leur bonheur provisoire. Les rebondissements réalisés sont à la fois haletants (la traque dans la maison des cannibales, un sommet de mise en scène), mystiques (la rencontre avec le vieillard, porté par un Robert Duvall saisissant et méconnaissable), philosophiques (la fin), et ont pour seul but de nous faire ressentir à travers une monotonie assumée, des pics d’effroi et de tension afin de revenir vers cette route lancinante et infiniment parcourue, faite de peur et de cauchemars. C’est donc en osant parfois toucher au romanesque (mais toujours modestement car La Route se refuse clairement d’être un film grand public) que John Hillcoat transpose les mots de McCarthy en images et donne un souffle rythmique au récit, quitte parfois à tomber dans quelques maladresses sentimentales trop sucrées. Mais la puissance viscérale de la parabole et de l’enchaînement des séquences laisse pantois, donnant ainsi l’envie profonde de découvrir ce cinéaste qui ne devrait pas rester inconnu très longtemps.

Jean-Baptiste Doulcet

![]()

Pour moi, La Route (le film) repose sur un contresens intégral qui me fait regarder le méfait de John Hillcoat au mieux comme une appropriation doublée d’une réécriture prétentieuse parce que disposant de la matière littéraire d’un autre, au pire comme une véritable trahison qui annihile toute possibilité de jugement en perspective.

On peut émettre des réserves sur le livre de Cormac McCarthy qui, de fait, n’est ni le chef d’oeuvre récompensé du prix Pulitzer et sacralisé par certains lecteurs, ni un vulgaire roman de science-fiction et d’horreur à la Mad Max, dépeint par d’autres, assurément ceux qui n’ont guère fréquenté l’oeuvre de l’auteur de Suttree. Car, en dépit de procédés de fabrication un peu trop visibles dans le livre – l’auteur, parvenu à la pleine possession de ses moyens créatifs paraissant renoncer à la dissimulation des ficelles – on ne peut contester l’originalité de l’écriture et la puissance évocatrice d’un récit qui se singularise par le minimalisme, l’économie factuelle et l’ancrage dans le présent, aussi terrifiant soit-il. Point de fioritures et l’exacerbation de l’épure comme ligne de conduite. Une attitude (à laquelle on est, encore une fois, en droit de ne pas souscrire) qui jure effroyablement avec celle adoptée par le cinéaste australien.

Lequel livre un film lourd et sans grâce, espèce de promenade post-apocalyptique dans des paysages ravagés (il faut reconnaître quelques beaux plans) entreprise par un père et son fils, dont on ne croit jamais à la faim, au froid, à l’exténuation tant ces deux, maquillés et déguisés avec grossièreté, semblent très bien portants (surtout le petit). Alors que le livre est avare de dialogues, d’explications et de retours en arrière, le film les multiplie, histoire d’épaissir une narration qui n’opte jamais pour le dégraissage. A force de ne pas prendre parti (le film de genre mille fois vu versus la quête philosophique ou métaphysique, qui était d’évidence sous-jacente à l’existence même du livre), John Hillcoat livre un long-métrage hybride, sans la moindre incarnation et, paradoxe suprême, ne parvient jamais à insuffler à son ouvrage boursouflé l’impression de peur permanente qui envahit les héros du livre.

Décidément, le cinéma ne rend guère service à Cormac McCarthy, ; probablement parce que la typicité de son écriture peut difficilement souffrir d’adaptations fragmentaires (les frères Coen privilégiant la violence ludique de No Country for Old Man) ou usurpatrices (John Hillcoat qui n’a visiblement rien saisi de l’univers de l’auteur). C.’est un peu comme si en France Yves Boisset adaptait le dernier Mauvignier »

Patrick Braganti

![]()

La Route

Film américain de John Hillcoat

Genre : Science-fiction, Drame

Durée : 1h59

Sortie : 2 Décembre 2009

Avec Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Guy Pearce, Robert Duvall,…

La bande-annonce :