Cela faisait bien depuis 80 longues années que le cinéma ne s’était pas vu être l’objet d’un tel délirium non-sensesque. Je zappe volontairement les cinéastes dont n’émerge de l’absurde qu’un effet de style plutôt qu’un genre entièrement acquis, et encore plus ceux qui se prétendent de ce courant alors que rien ne s’y rattache.

Cela faisait bien depuis 80 longues années que le cinéma ne s’était pas vu être l’objet d’un tel délirium non-sensesque. Je zappe volontairement les cinéastes dont n’émerge de l’absurde qu’un effet de style plutôt qu’un genre entièrement acquis, et encore plus ceux qui se prétendent de ce courant alors que rien ne s’y rattache.

Il ne s’agit pas d’absurdité quand l’on raconte banalement une histoire avec quelques germes d’absurde (Dominique Abel, Kitano, Jarmusch, Plympton…). Quentin Dupieux, audacieux cinéaste aux élans formels à priori communs, est en fait un réalisateur au talent indéniable, et supérieur à beaucoup de ses confrères ; il ne s’agit pas de bien filmer, mais de créer esthétiquement et narrativement l’émotion, de le transmettre ludiquement au public en suivant les déboires… d’un pneu. A la recherche d’une nostalgie qui, de fait n’a aucune signification, Dupieux tente de rendre crédible un objet de cinéma qui va à l’encontre de toute formule scénaristique. Le scénario en lui-même n’a rien d’exceptionnel, c’est même le point faible du film et la cause d’une rythmique bancale. Les moments les moins réussis donnent à voir un pneu ‘humanisé’ qui, au-delà de l’étonnement provoqué par le plan, résume une intention un peu réchauffée consistant à établir un lien esthétique et émotionnel entre le pneu et l’être humain ; Rubber observe une jeune brune sensuelle, et s’installe pour regarder la télé.

Plutôt que de creuser un filon commercial (seul Buster Keaton pouvait se vanter de remplir les caisses avec des blagues non-sensesques), Quentin Dupieux expérimente un nouveau mode de cinéma ; son film ne fera certainement pas date tant il est programmé comme un exemplaire expérimental introuvable, et peut-être aussi à cause de la lourdeur de certaines idées, notamment la mise en abîme consistant à placer un groupuscule de spectateurs avides de divertissement, à qui l’on donne un stock de nourriture empoisonnée pour ne plus jamais avoir à satisfaire leurs pulsions idiotes. La coupure entre le récit du pneu et ce public ‘en dehors du film’ est aussi désagréable qu’elle laisse la forte impression d’être un moyen improvisé pour combler les trous et atteindre le statut de long-métrage. Mais finalement, hormis ces défauts conséquents, qui d’autre sinon Buster Keaton a-t-il si honnêtement utilisé ce langage insensé (peut-être Bunuel mais ses ambitions étaient autres)? Plus radical encore que la fameuse séquence de tempête de »Steamboat Bill Jr » (Buster Keaton, 1928), où le héros dans son lit d’hôpital est emporté par le vent dans une écurie pour finir sur un arbre volant, »Rubber » remplace l’humain : il forme un récit simple, limpide, presque classique, sans utiliser l’être humain pour autre chose que pour un second rôle, ou le prétexte à des éclaboussures gentiment gores. Voir un objet tel qu’un pneu être le moteur d’un film est une trouvaille aussi formidable que risquée mais qui prend ici une valeur nouvelle et beaucoup plus attirante qu’un simple film expérimental qui n’a strictement rien à dire si ce n’est travailler la matière technique du cinéma. Ici il y a un propos émotionnel, un point de vue. Certes ce dernier est gauche, peu mûri, mais l’extraordinaire nature des scènes laisse exploser un terreau de comédie rarement utilisé et qui revient précisément aux sources abandonnées de l’humour. A ce sujet le prologue est un moment de cinéma merveilleux, à hurler de rire tant à priori cela n’a rien de drôle. En cinq minutes les bases sont posées : ce n’est pas tant un monologue pour justifier l’existence de ce film peu accessible que l’envie de surprendre, de décontenancer, et donc de plaire.

Il y a, au milieu du film, une scène virtuose : Rubber, face à un miroir, se souvient de son passé. Miracle du flash-back, Rubber devient le possible objet d’une nostalgie, et donc d’un but à atteindre. Il faudra attendre la fin pour saisir quel retournement cela peut offrir. La musique du film, composée par le réalisateur lui-même (artiste bien connu de la scène française electro, sous le nom de Mr. Oizo), est une subtile manière de renvoyer directement aux clichés que véhicule habituellement une partition face à l’émotion des protagonistes. Le son devient une manière de tourner l’image en dérision, chose rare au cinéma. Et même si le film use parfois d’un seul et même effet (celui du pneu qui roule seul dans le désert, dépouillement total du matériau cinématographique), et ce jusqu’à un certain ennui, il est remarquable de voir l’implication comique des acteurs, véritables pinces sans-rires, et la force que prennent certaines séquences à partir de cette involontaire répétition formelle : ainsi le mannequin truffé d’explosifs, qui laisse supposer un champ-contrechamp avec le pneu (cela va loin!), est la séquence la plus mémorable de »Rubber ». Signalons aussi que le décor est uniquement fait de déserts américains, comme dans les errances existentielles des personnages de »No country for old men » ou de »There will be blood ». Quentin Dupieux renverse astucieusement le mythe de ce désert (lié le plus souvent au western) pour une errance pneumatique inconfortablement réjouissante. Quant aux capacités techniques de cette oeuvre profondément singulière (le terme n’est pas galvaudé), elles sont étonnantes : l’intégralité du film a été réalisé avec pour seul objectif celui d’un appareil photo numérique qui, étrangement, donne à ces nuages ouatés de l’Ouest américain les couleurs d’une nostalgie. Celle d’un pneu.

Jean-Baptiste Doulcet

![]()

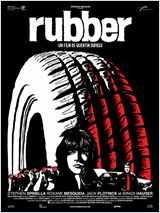

Rubber

Film français de Quentin Dupieux

Genre : Comédie / Absurde

Durée : 1h25

Avec : Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick…

Date de sortie cinéma : 10 Novembre 2010