Quand est sorti »Be Happy » voici deux ans, tous les fervents admirateurs de Mike Leigh furent surpris de voir le ton du cinéaste aussi changé.

Quand est sorti »Be Happy » voici deux ans, tous les fervents admirateurs de Mike Leigh furent surpris de voir le ton du cinéaste aussi changé.

, D’habitude ancré dans le cadre du mélodrame social (genre souvent représenté en Grande-Bretagne, notamment par Ken Loach et sa relève Andrea Arnold), sa dernière oeuvre offrait un horizon nouveau au dialogue social ; la réalité sordide laissait place à une comédie morale pétillante rythmée aux sons des débats endiablés entre Poppy et son moniteur d’auto-école. En de rares moments, Leigh laissait voir, comme une réminiscence de sa filmographie, la gravité des divers rangs sociaux, par exemple au détour d’une scène nocturne et shakespearienne où un clochard récitait un monologue insensé. Tout l’interêt reposait sur cette alternance entre la simplicité prononcée d’une comédie plaisante et les contours dramatiques qui menaçaient de surgir à tout moment, comme une tache noire dans ce bain d’optimisme volontairement surjoué. Le propos y arborait des accents trop moralisateurs pour convaincre, mais l’humanité dégagé par le personnage de Poppy n’aurait eu aucun mal à toucher le plus blasé des spectateurs – et je ne doute pas que cela ait eu lieu.

Au contraire, »Another Year » a tout d’un retour aux normes, donc une bonne raison pour la presse d’applaudir les nouveaux exploits du cinéaste et son désespoir retrouvé. Sa perspicace (et habituelle) radiographie de l’Angleterre moderne par le prisme d’une mosaîque de personnages intimement liés plaira sans aucun doute à un certain nombre de personnes tant Mike Leigh cherche à donner à chacune de ses figures un lien commun avec une partie du public, comme des stéréotypes qui, en quelque sorte, nous refléteraient. Mais à la vue d' »Another Year » on peut se demander si l’existentialisme que Mike Leigh a toujours voulu mettre en scène n’est pas condamné à épouser une certaine forme de futilité ; on comprend vite que malgré les thématiques universelles qu’il instaure (crise de la quarantaine, solitude, deuil, avenir), Leigh a la pertinence de ne rien forcer pour laisser ressortir la multitude de détails qu’il veut nous montrer. Tout ce petit théâtre du monde contemporain, sur les aléas de la vie et les drames de chacun, parle de tout et de rien à la fois ; c’est un film aussi universel que pauvre, potentiellement plaisant auprès d’un public concerné ou non, mais aussi appauvri par le fait que le récit n’est qu’un amas de petits détails qui n’en forment plus qu’un gros.

« Another Year » au fil des saisons, dissèque de l’intérieur les attitudes de plusieurs personnages-types auxquels on doit s’identifier, jusqu’à l’éclatement de la cellule familiale/amicale. On y voit une quarantenaire hystérique et esseulée, fascinée – forcément – par le jeune âge des hommes. On y voit un brave veuf bourru qui se détruit à l’alcool, ignoré par cette même quarantenaire qu’il essaye désespérément d’attirer vers lui. Il y a Tom, l’archétype du bon mari vieillissant mais, rassurez-vous, toujours amoureux de sa femme, Gerri, elle aussi bienveillante et trop parfaite. Le couple formé est posé sur un piédestal, comme les véritables héros de Mike Leigh, ces gens qui subissent le malheur des autres sans jamais le vivre, les bons amis toujours à l’écoute puisqu’ils ne leur arrive jamais rien d’autre que le doux ravissement de l’amour. Les mettre au centre du récit de cette manière, sans jamais en montrer les parts d’ombre, font d’eux une représentation directe de ce qu’est la morale du film : il est important d’être qui nous sommes, de surpasser le malheur (nous supposons qu’ils l’ont connu dans le passé), d’aider sans rien demander au retour. Cette vision idyllique achève d’emblée le discours parfois attendrissant du film tant cela est naîf ; Leigh semble s’être trompé de contrée, il sonde ici un cliché de la bourgeoisie américaine! Le regard condescendant qu’il pose sur les pauvres gens, gravitant autour de cet idéal (modèle d’intégrité, de conciliation, de partage, de savoir-vivre, d’écologie) a cet arrière-goût dérangeant de l’artiste concerné qui regarde les gens souffrir sans jamais les rendre beaux autrement que par le biais d’un abus de pathétique. Leigh nous oblige à aimer tous ces personnages comme s’ils étaient égaux mais on se demande pourquoi les gens seuls et incertains ont tant de défauts face à Tom et Gerri (qui, de plus, devraient se courir après comme leurs noms l’indique).

L’utilisation du rythme à travers les saisons est aussi un important point faible au coeur du film. Les clichés abondent suivant la météorologie ; plus le ciel s’assombrit, plus les désillusions se font sentir. Ainsi l’hiver (en guise de dernier chapitre), est le moment où se dévoile la mort. Le film lègue ses couleurs, ses potagers ensoleillés et ses déjeuners au crépuscule contre une utilisation marquante du gris, comme pour rappeler que les gens meurent quand il fait un sale temps. La décoration devient terne, la pluie tombe. Un enterrement, des cernes, un maquillage qui surligne la tristesse et le vide des existences. Le mobilier fonctionnel semble avoir été troqué contre le strict minimum, des meubles en bois et des murs gris comme la peau des visages. Le film n’a plus de lumière ni d’odeur, il sent la mort. Pourquoi diable vouloir absolument coller à ces images mentales qui nous animent? Pourquoi ne pas avoir terminé le film lors d’un été meurtrier (puisqu’apparemment il semble inévitable dans la dramaturgie anglaise qu’il y ait des morts), les corps croulant sous les lourds rayons du soleil? Pourquoi ne pas faire tomber les masques sous la puissante canicule, pourquoi ne pas dire que, même quand la Nature est encore bien fleurissante, peut arriver les pires drames de manière inattendue? Car c’est bien une part d’inattendu qu’il manque dans ce film. Dès la scène d’ouverture, synthèse maladroite de ce qui suivra (un gros plan magnifique d’une femme en consultation psychologique, meurtrie par l’austérité de la vie et de ses problèmes personnels, qui semble ne plus vouloir se battre pour le bonheur), la dignité des personnages et, de fait, l’approche du cinéaste, sont en jeu. Heureusement Leigh a encore le bon goût d’éviter de clôre son film sur cette même séquence qui lui servait d’ouverture, autant qu’il évite le pire cliché auquel le récit aurait pu céder : le coming-out du fils après les tentatives de séduction désespérées par l’amie de sa mère.

« Another Year » dans sa description simple, parfois touchante sans jamais atteindre des sommets, parle du bonheur et du malheur, des phases que l’on traverse dans l’existence, entre richesse humaine et vacuité sentimentale. Voilà en quoi le film est aussi plein que futile ; avec cette approche il ne pouvait pas être véritablement plus riche (ou alors esthétiquement), mais la simplicité philosophique à laquelle tend Mike Leigh est celle qui consiste à faire partager aux personnages nos propres vies, c’est-à -dire un détail au cinéma »Another Year » même s’il n’a aucune vocation purement commerciale, laisse toutefois la désagréable sensation d’être formaté pour plaire au plus grand nombre. C’est un film qui fait tout sauf secouer. Leigh perd l’humour nouveau et salvateur de son »Be Happy » pour revenir aux habitudes mornes du cinéma britannique. Le rythme a langui de cette perte d’éclats et de rires. Il ne subsiste jusqu’au bout qu’une tristesse prévisible, touchante mais sans séduction. Vers la fin de l’hiver, les sourires s’en vont, les regards disent désormais autre chose derrière la façade de la joie. Le passage de la lumière à l’obscurité laisse deviner l’ombre des gens, les corps vieillis et les souvenirs brisés. La peau est marquée, les joues basses, les traits dépités. Seule la fin est sublime ; abondance du son parlé, mouvement de fausse euphorie autour d’une table où l’on partage un repas au goût d’avant, regard existentiel, lumière furtives, esquive. Déchirement, jusqu’aux lueurs nouvelles.

Noir.

Jean-Baptiste Doulcet

![]()

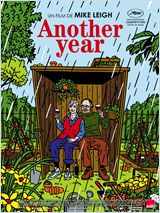

Another Year

Film britannique de Mike Leigh

Genre : Comédie dramatique

Durée : 2h09min

Avec : Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville…

Date de sortie cinéma le 22 Décembre 2010