N’est-ce-pas l’apanage des grands films de diviser et de susciter polémiques et emballements ? Le dernier film de Michael Haneke n’échappe pas à la règle. En voici la preuve en deux avis opposés et enflammés.

N’est-ce-pas l’apanage des grands films de diviser et de susciter polémiques et emballements ? Le dernier film de Michael Haneke n’échappe pas à la règle. En voici la preuve en deux avis opposés et enflammés.

On sait depuis longtemps que la froideur et la raideur du cinéma de Michael Haneke cachent une dimension humaine pessimiste et d’une grande violence. On sait aussi comment survient dans le trivial de ses situations un langage universel par le grossissement d’une thématique (les intrigantes quoique banales bandes vidéos amenant au spectre franco-algérien dans Caché, la chronique d’un village allemand et l’éducation d’enfants évoquant le règne à venir d’un pays idéologiquement contaminé dans Le ruban blanc, la rigueur obsessionnelle d’une pianiste débouchant sur des rapports sadomasochistes dans La Pianiste). Derrière la normalité des scènes de la vie se cache l’évènement inattendu, une sorte de réalisme fantastique qui apparaît dans toute sa radicalité. Amour, deuxième Palme d’or après une consécration déjà longue, fait donc exception à la règle. Ici, l’amour du titre – qui semble nous obliger à admirer la relation des deux personnages comme dans un programme – est à la fois l’élément trivial et exceptionnel du film, son moteur d’action et son geste linéaire. Il n’y a donc pas d’irruption – exception faite d’un étrange pigeon symbolique, aucune parenthèse dans le huis clos qu’installe Haneke – un tombeau dirait-on. Une fois le premier signe de déficience mentale observé, le film ne quitte plus cette chute dans la douleur et l’humiliation.

Plus que jamais, en éradiquant toute tension et en n’élargissant jamais son dispositif (la mort lente d’une femme et de l’amour conjugal dans un appartement), Haneke opte pour une sincérité que l’on croirait masquée sous le règne d’un voyeurisme cru, comme s’il n’assumait pas d’avoir un coeur qui bat et qui dit l’amour. À la différence de tous ses précédents films, ce malaise qu’il instille dans le sein même du récit n’engage aucune autre dimension qu’une pure traduction d’humanité. Pourquoi alors ce masque sévère de cinéaste érigé roi, pointant et manipulant comme d’une excitation malsaine son petit public? Quel jeu cherche-t-il dans le malaise quand il n’y a qu’une terrible vérité? Haneke semble savoir ce qui fonctionne et en joue comme d’un contrôleur pervers, la main mise sur son public pour ne plus le lâcher, entre la gifle verbale et l’action-choc raréfiée par souci de puissance. Son parti pris de non-émotion vise chez le spectateur une acceptation terrible d’inhumanité et de vide émotionnel, la longueur de ses plans vise la gêne, l’absence d’expression vise la frustration et le manque, les détails visent le dégoût, la diction des comédiens vise le malaise, bref tout a un objectif calibré pour (dé)plaire à un spectateur devenu peut-être trop confiant avec le temps face au talent et à l’art de la distanciation du cinéaste. Son absence d’humour et de surprises ferment aujourd’hui sinistrement un film qui en aurait eu tant besoin au-delà de sa magistrale direction d’acteurs.

Dans Amour il n’y a ni foi ni amour et Haneke ne répond jamais à la question de l’intensité et de l’affect alors que le film ne parle que de ça ; au point de souvent se demander si le rapport qu’a Haneke avec ses personnages – à priori beaux – n’est pas qu’une association de haine et de cruauté profonde, que recouvre une tendance au réalisme sordide inattaquable et ‘moralement juste’ – jusqu’à l’ignoble acte final. Qui sait de ce spectacle dévidé du courage humain à partir de quel moment il se transforme en viol sentimental? La modernité du style de Haneke, modernité depuis toujours, trouve ici ses limites dans l’opportunisme d’une captation glauque en fait sans enjeux si ce n’est celui de mettre à mal, encore une fois, un public qui aurait cette fois bien voulu de l’amour qu’un cinéaste doit donner à celui qui regarde – surtout quand le film l’intitule d’une manière si absolue.

Jean-Baptiste Doulcet

![]()

La ligne de fracture qui sépare les spectateurs d’Amour, le nouveau film de l’autrichien Michael Haneke, entre ceux qui le rejettent avec force et ceux qui le voient comme une oeuvre magnifique et essentielle puise probablement ses origines dans le rapport entretenu par chacun avec la mort (la sienne et celle de ses proches), plus précisément aussi avec l’expérience douloureuse et intime de voir l’être aimé souffrir et d’être impuissant face à cette souffrance. Il est donc logique que le film démarre par une scène d’effraction de la police qui, alertée par l’odeur pestilentielle, découvre le cadavre d’Anne, reposant sur son lit, le visage serti de pétales de fleurs, puisque le reste du film s’attache à montrer de manière très froide et terriblement juste comment Georges, le mari d’Anne, affronte la maladie dégénérative et sans issue de sa femme à qui il fait le serment, lorsqu’elle rentre de l’hôpital après une intervention qui aura échoué malgré la faiblesse des risques, de la garder auprès de lui pour mieux lui épargner humiliation et perte de dignité. Ce qui arrive à ce vieux couple de grands bourgeois cultivés et intellectuels, anciens professeurs de musique, est à la fois universel et unique au moment où l’irruption de la maladie, de la dégradation et de la mort les concerne au premier chef. C.’est bien pourquoi le titre du film est admirablement choisi dans la mesure où il nous est donné à voir une déchirante histoire d’amour selon le principe que seules les preuves d’amour existent. Et comment dès lors ne pas les voir dans l’attitude de Georges, transformé en garde-malade attentif et craintif, à l’affût de la moindre évolution d’un état qu’il sait pourtant irréversible, un acte d’amour désespéré, d’autant plus désespéré qu’il sera l’ultime, conclu de façon paroxystique et inéluctable. Ce que vivent ces deux complices n’appartient qu’à eux et Michael Haneke définit ici le parfait distinguo entre l’amour †˜amoureux.’ en quelque sorte et l’amour filial, incarné par Éva, la fille du couple qui vit à Londres, irrésolue à accepter l’issue implacable, sottement persuadée que des moyens humains, médicaux vont dérouter le cours impitoyable des évènements, réfugiée par fuite, par dérive pathétique dans des problèmes d’argent, de placements, d’immobilier. Sa place n’est pour l’heure pas dans cet appartement, devenu tombeau, lieu d’ombres et de lumière, exacte réplique de celui qu’occupèrent les parents du réalisateur du Ruban blanc.

Si la dimension personnelle – le personnage de Georges peut être envisagé comme le double du cinéaste, lequel a déclaré avoir signé un †˜pacte.’ avec son épouse, laissant en pointillés imaginer de quoi il pouvait être constitué, lorsque la Palme d’Or lui fut remise à Cannes – donne à Amour un aspect inhabituel permettant à l’artiste réputé austère, froid et pessimiste d’exprimer une sensibilité inédite, jusqu’à présent enfouie ou ignorée, il serait néanmoins fallacieux de le détacher de l’ensemble de la filmographie de Michael Haneke. Le traitement hyperréaliste du lieu, de l’éclairage et du jeu des interprètes, : le recours aux plans-séquences et à l’utilisation du hors-champs, notamment dans le son et les dialogues, ; l’interruption des scènes, rehaussée par celle des morceaux de musique, qui a dû être pénible au mélomane Haneke, ; la question de la relativité de l’existence qui fonde toute l’oeuvre du réalisateur du Septième Continent sont autant de signes de reconnaissance parfaitement identifiables dans Amour. D.’aucuns prétendent que l’amour, l’émotion sont absents du film, décontenancés sans doute par le choix de l’auteur d’une approche froide et clinique. Sans évoquer la volée de bois vert qu’aurait dû essuyer Haneke pour peu qu’il ait versé dans le sentimentalisme, on peut toutefois avancer qu’il ne déroge pas à sa grammaire coutumière, rendant, du coup, caduques les arguties oiseuses sur un cinéaste sans inspiration, en fin de course. Michael , Haneke ne s’est jamais singularisé par son humour et sa légèreté, préférant opter pour le sérieux et le symbolique (ce qui peut déplaire ou ne pas intéresser en toute légitimité), : Jean-Louis Trintignant, qui épuise les superlatifs, campe donc un Georges rigide, méprisant et condescendant par instants, surtout vis-à -vis de subalternes (concierge, infirmière), usant d’une langue précieuse et précise. Un monstre parfois, mais gentil, comme le qualifie Anne (Emmanuelle Riva aussi prodigieuse que son partenaire), qui s’emploie à faire le vide en éloignant les opportuns empruntés dans leur pitié insupportable, repliés égoîstement et peureusement sur leur peine et leur trouble.

On sera dès lors indulgents sur les incises métaphoriques et oniriques qui, lestées d’un poids symbolique voyant et donc superfétatoire, plombent une narration qui, au-delà de son apparente simplicité, n’en demeure pas moins hautement cinématographique. Le malaise, la rupture en gestation, prête à surgir, et l’irruption consécutive de la violence ne sont jamais bien éloignés, jouant de nos nerfs comme ce fut déjà le cas dans les grands films inauguraux du cinéaste jusqu’à Funny Games. Il ne faut donc pas s’étonner une fois encore de se sentir à distance comme si l’espace créé entre eux deux et nous empêchait toute forme d’empathie. Néanmoins, nous sommes pris, subjugués, non pas tant par l’attente curieuse et morbide des étapes au demeurant prévisibles de la détérioration d’Anne mais davantage par la puissance de l’histoire d’amour en train de brûler ses derniers feux dans une abnégation tout aussi banale qu’exceptionnelle, forçant le respect, appelant l’humilité et débouchant sur la fragilité et la vanité de nos pauvres existences.

Patrick Braganti

![]()

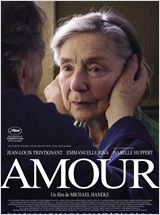

Amour

Drame français, allemand, autrichien de Michael Haneke

Sortie : 24 octobre 2012

Durée : 02h07

Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert,…

Suite et fin infos sur Amour…..