Alex Garland s’empare du thème de l’intelligence artificielle et signe un film à la mise en scène sobre et stylisée qui cherche à réinventer un genre sans y parvenir vraiment.

Il y a des arbres, du bois et des forêts. Il y a de l’eau, de la glace et de la pierre. C’est un décor de Création. C’est le premier jour, comme si le monde venait de se faire, d’être créé soudain, de rien. Il ne manque plus que Dieu, à l’œuvre dans un coin. Il est là et il s’appelle Nathan, une espèce de gourou barbu à lunettes, ermite érudit et alcoolique, pape de l’intelligence artificielle capable d’appréhender l’avenir de la robotique moderne comme d’assurer sur du disco. Il y a Adam et Ève aussi, sous les noms de Caleb et d’Ava. Caleb est un jeune programmeur choisi par Nathan pour découvrir et tester sa nouvelle entité androïde, Ava. Pour cela, ils passeront ensemble le test de Turing qui permettra à Nathan de déterminer si Ava dépasse ses espérances techno-démiurgiques.

Le thème de l’intelligence artificielle, usé jusqu’à la corde depuis des lustres (Blade runner, Ghost in the shell, A.I., Minority report, pour n’en citer que ses parangons), ne trouvera pas ici la forme d’un renouvellement prononcé. Toutes les questions idéo-existentielles du sujet et son rapport à l’Homme, à la conscience, au libre arbitre, aux sentiments et à l’empathie, restent finalement peu approfondies (pour un semblant de crédit, on cite Oppenheimer, on analyse Pollock, on devise sur Prométhée…), ou au contraire trop explicites, et le film paraît davantage préoccupé par la construction et l’avènement de sa révélation finale que l’on guette alors, faute de s’intéresser entièrement à cette histoire qui ne parvient jamais à sublimer, honorer au moins, son matériau de base.

Le thème de l’intelligence artificielle, usé jusqu’à la corde depuis des lustres (Blade runner, Ghost in the shell, A.I., Minority report, pour n’en citer que ses parangons), ne trouvera pas ici la forme d’un renouvellement prononcé. Toutes les questions idéo-existentielles du sujet et son rapport à l’Homme, à la conscience, au libre arbitre, aux sentiments et à l’empathie, restent finalement peu approfondies (pour un semblant de crédit, on cite Oppenheimer, on analyse Pollock, on devise sur Prométhée…), ou au contraire trop explicites, et le film paraît davantage préoccupé par la construction et l’avènement de sa révélation finale que l’on guette alors, faute de s’intéresser entièrement à cette histoire qui ne parvient jamais à sublimer, honorer au moins, son matériau de base.

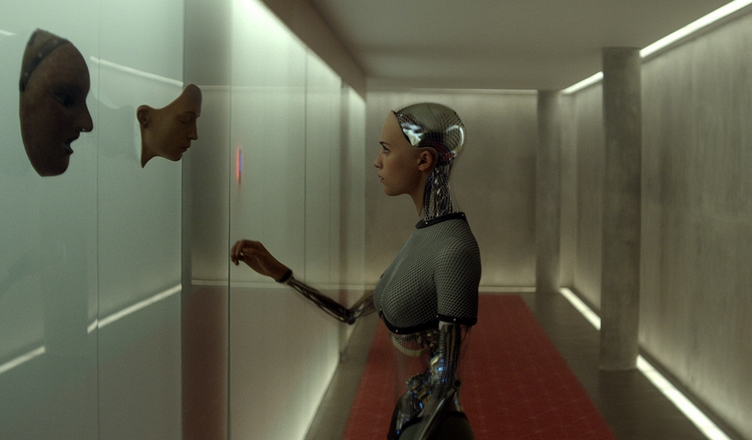

Alex Garland multiplie les références bibliques (intrigue sur sept jours, figure de l’arbre de vie et de connaissance dans la chambre d’Ava, emprunt du prénom Caleb…) sans les mettre en perspective, sinon comme simples repères iconiques à valeur rajoutée. Sa mise en scène, sobre et stylisée, magnifie décors minimalistes et surfaces pleines (vitres, miroirs, écrans…) dans lesquels les personnages se glissent, s’observent et se confrontent. La fin, troublante, reprend la poétique d’Under the skin en l’inversant à son compte : Laura y perdait sa peau puis s’évaporait de la terre (pour y retomber en flocons de neige), quand Ava se pare de lambeaux synthétiques et s’apprête à embrasser le monde. Garland cherche à réinventer un genre (il y était parvenu avec les zombies dans 28 jours plus tard) mais, à l’instar de Sunshine (de la méta SF), se heurte ici à ses propres manquements.

![]()

Michael Pigé