C’est la série-évènement de la rentrée ! Grands moyens et casting implacable, Westworld se veut la relève de la plus grande production HBO, Game of Thrones. A en juger par sa force scénique, elle pourrait y parvenir.

Westworld est une pièce de théâtre. Elle est shakespearienne, un peu manichéenne. Il y a le bien et le mal. Au centre, une scène gigantesque. Un parc d’attraction au décor de l’Ouest américain.

Côté jardin, les visiteurs. Les riches messieurs-tout-le-monde, ceux qui, curieux, s’aventurent dans ce parc, avides de sensations fortes. Billet d’entrée dans la poche, pour la modique somme de 40.000 dollars, les gens viennent explorer le Far West et s’adonner à leurs péchés. S’abreuver dans un saloon, coucher avec des prostituées de l’époque des pionniers, corset et regard tortueux, ou bien tuer de sang-froid des petits commerçants à l’accent du sud.

Côté cour, il y a les hôtes. Les natifs, les gens de là-bas. En réalité, ils ne sont que des robots. Des machines humanoïdes, programmées et mises à jour selon des scénarios complexes et pensés par les ingénieurs du parc d’attraction. Ils campent des rôles attitrés, jeune fille aux abois, shérif, bandit. Ils composent des scènes préparées répétées chaque jour, inlassablement devant les visiteurs, clament des répliques pensées par l’équipe des écrivains du parc. Jusqu’au premier pas de côté. Jusqu’aux soubresauts de leur humanité.

Côté cour, il y a les hôtes. Les natifs, les gens de là-bas. En réalité, ils ne sont que des robots. Des machines humanoïdes, programmées et mises à jour selon des scénarios complexes et pensés par les ingénieurs du parc d’attraction. Ils campent des rôles attitrés, jeune fille aux abois, shérif, bandit. Ils composent des scènes préparées répétées chaque jour, inlassablement devant les visiteurs, clament des répliques pensées par l’équipe des écrivains du parc. Jusqu’au premier pas de côté. Jusqu’aux soubresauts de leur humanité.

Adaptée du film Mondwest de Michael Crichton, reprise par Jonathan Nolan et Lisa Joy, Westworld est une œuvre spectaculaire et hybride associant deux antagonismes, la fantaisie ultra-moderne à l’héritage du western et de la Ruée vers l’Or. Et cette combinaison atypique fonctionne. Tant dans le divertissement du western où les coups de feux pleuvent et les répliques mièvres de l’héroïne-robot, Dolores (Evan Rachel Wood) composent une fresque fidèle aux codes du western. Tant aussi dans son concept futuriste où la direction du parc fait face à des enjeux technologiques et narratifs. A coup de bugs informatiques et de mises à jour ratées, les robots commencent en effet à changer. Ils divaguent, improvisent, prennent des initiatives. Des bugs informatiques tout simples qui permettent à la série de poser les premières questions. Celles de la conscience et de l’état de soi des robots, enjeu habituel dans une série futuriste et déjà explorée pertinemment dans Real Humans. La série pose ses bases, lentement. S’interroger sur la création. Sur le divin. Sur cette bonne vieille réalité. Celle que l’on connaît et, aussi, celle que l’on conçoit.

Westworld est à l’image de son décor. Une série puissante et riche, aux niveaux de lecture amples, aussi philosophique que cinématographique. Une série qui ne laisse rien au hasard, surtout pas le casting. Anthony Hopkin joue le grand patron du parc, Sidse Babett Knudsen, sa directrice sévère et jusqu’au-boutiste, Jeffrey Wright l’un des concepteurs programmateurs. Alors qu’au Far West, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton incarnent les machines programmées aux balbutiements humains.

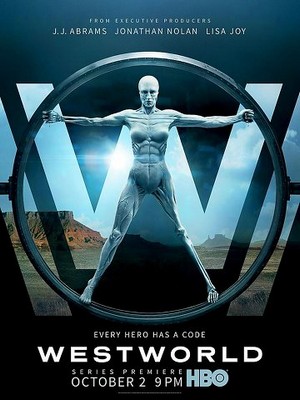

L’interprétation participe à la qualité de cette série tentaculaire mais qui, bien sûr, le sait. Scénarios astucieux, réalisations calibrées, le tout ici est fait au cordeau, soucieux de prouver que la mécanique dramatique est flamboyante. Les débuts de la série sont un exemple d’inauguration. Malgré un concept alambiqué, la série, légèrement didactique, est à l’aise avec son univers dual et sa mise en abyme permanente, à l’image de son logo publicitaire, le dessin célèbre de Leonard de Vinci, ici robotisé à l’extrême. La série invoque et relie autant d’œuvres différentes et indispensables, Blade Runner, Jurassik Park ou encore Lost, pour ne garder que l’essentiel.

Parce que Westworld se veut être tout ça. Une série intelligente, spirituelle et colossale, ambitieuse, théâtrale et grandiloquente. Mais dont l’excessive poudre aux yeux, façon Game of Thrones, peut tout aussi bien fasciner qu’agacer.

![]()

Julien Dufresne-Lamy