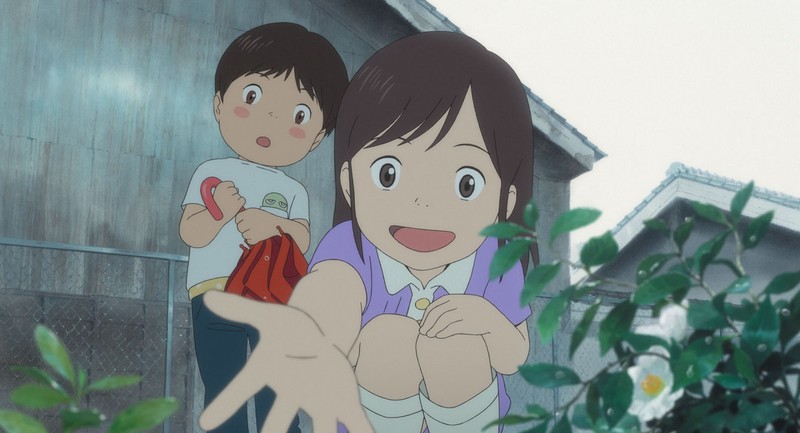

Le Japonais Mamoru Hosoda évoque à travers les yeux d’une fillette l’arrivée d’une petite sœur qui va faire perdre à l’enfant unique le statut ô combien enviable qu’il avait jusqu’alors.

La modestie du sujet du nouveau Mamoru Hosoda surprend autant qu’elle s’annonce comme un défi de taille : loin du merveilleux des Enfants Loups ou du Garçon et la bête, loin de la SF sentimentale de La Traversée du temps ou deSummer Wars, Miraï évoque une apocalypse à l’échelle du foyer, à savoir l’arrivée d’une petite sœur qui fait perdre à l’enfant unique le statut ô combien enviable qu’il avait jusqu’alors.

Le sujet, traité à hauteur d’enfant, fédère tous les partis-pris de mise en scène, dont le plus intéressant, celui du cadre architectural. La maison familiale est ainsi dépourvue de cloison, du jardin séparé par des baies vitrées aux étages supérieurs, marqués par des paliers de la hauteur du fils aîné, qui voit ainsi toute la distribution des pièces, et l’intégralité d’un foyer qui va se trouver phagocyté par la présence de l’intruse. La précision du cadre et le jeu sur les espaces affirment ainsi, dès le départ, la maîtrise indéniable du réalisateur. Hosoda joue sur les niveaux, balaie un théâtre des opérations qui prend des airs de champ de bataille lorsqu’il est contemplé à hauteur d’enfant, les proportions variant en fonction des points de vue.

Le sujet, traité à hauteur d’enfant, fédère tous les partis-pris de mise en scène, dont le plus intéressant, celui du cadre architectural. La maison familiale est ainsi dépourvue de cloison, du jardin séparé par des baies vitrées aux étages supérieurs, marqués par des paliers de la hauteur du fils aîné, qui voit ainsi toute la distribution des pièces, et l’intégralité d’un foyer qui va se trouver phagocyté par la présence de l’intruse. La précision du cadre et le jeu sur les espaces affirment ainsi, dès le départ, la maîtrise indéniable du réalisateur. Hosoda joue sur les niveaux, balaie un théâtre des opérations qui prend des airs de champ de bataille lorsqu’il est contemplé à hauteur d’enfant, les proportions variant en fonction des points de vue.

Il y a cependant là la matière d’un court métrage, tout au plus, et assez rapidement, les micro-événements qui font la part belle aux crises et à la stéréo des cris des enfants peut mettre le spectateur sensible à rude épreuve. C’est là qu’intervient le jardin, terrain fertile de l’imaginaire de l’enfant qui va, à la manière d’une thérapie visuelle, lui permettre d’explorer les zones les plus débridées de son inconscient.

A la faveur des personnages de son monde (le chien, les membres de sa famille, mais aussi ses jouets favoris) transformés dans des réalités parallèles, Kun entame des virées qui déplient l’espace et le temps : c’est le retour aux origines (l’enfance de sa mère), une prise de contact avec la jeune fille que deviendra sa sœur et l’affrontement de démons comme autant de dérivatifs à des pulsions bien légitimes (blâme de l’autorité parentale, désir de mort de l’intruse ou d’une fugue pour gagner son indépendance).

Se construit alors un livre d’images assez plaisant, soucieux, une fois encore, de privilégier un point de vue et de faire de l’imaginaire le terrain de la maturité, voire de la réconciliation avec le réel ; on peut néanmoins se demander dans quelle mesure une logique plus esthétique et dramaturgique ne préside pas aussi à ces embardées. Assez mécaniquement, ces séquences alternent avec un retour un peu redondant à la normale, et semblent par instants le prétexte à un nouvel univers graphique, certes le plus souvent parfaitement maîtrisé. C’est notamment le cas dans cette échevelée séquence finale dans la gare de Tokyo, qui mobilise des techniques d’animation autrement plus évoluées que le récit encadrant et marque avec force le désir d’une gradation des séquences, comme pour récompenser la patience du spectateur. On retrouve le vertige visuel des plus belles scènes de Summer Wars, mais avec la même petite gêne qu’on ressentait face au final grandiloquent avec la baleine dans Le Garçon et la Bête.

On rétorquera sans doute que les extrêmes composent justement la psyché d’un petit enfant, et que ce récit ne quitte jamais son point de vue. Peut-être. Mais le talent déployé pour lui donner corps, la maturité visuelle pour donner accès à des univers dont lui-même ne maîtrise pas les clés pouvaient supposer une hauteur de vue et une ambition plus marquée dans l’écriture ; pour atteindre une émotion qui dépasse la simple empathie et toucherait l’universalité du recours à la fiction pour panser les plaies du réel.

![]()

Sergent Pepper