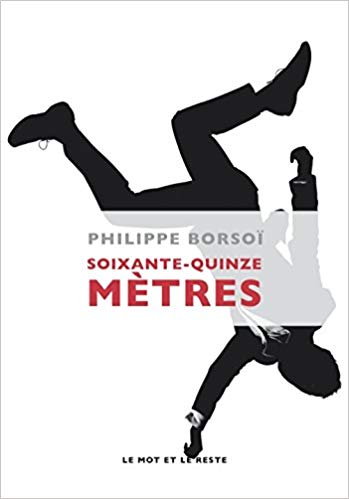

Mètre par mètre, la chute d’un homme qui fait de sa mort une œuvre d’art et de sa vie un livre où la chute est aussi une manière de s’élever à hauteur de l’amour.

Philippe Borsoï réussit le parfait assemblage entre récit intime et épopée fantasmée. D’une part parce qu’il utilise d’emblée une forme totalement maîtrisée. Je dirais comme un journal intime mais un journal où de nombreuses pages auraient été arrachées, pour laisser place à toute une série de morceaux choisis, un peu comme le fait spontanément la mémoire, choisissant, dans son for intérieur, un moment plutôt qu’un autre, un instantané, une émotion, plutôt que le récit global ou la simple anecdote.

D’autre part, c’est dans le contrepoint de la figure tutélaire de Rudolf Noureev qu’apparaît l’épique et la figure du père, sans cesse absent de là où il devrait être pour laisser grandir son art au-dedans de lui. Une forme d’égoïsme qui le mènera à un totalitarisme tout aussi prégnant que celui qu’il a fui, à l’image de la Russie soviétique. Le père n’a cessé de fuir : son pays, ses femmes, ses amants, un enfant né quelque part dans l’ivresse du hasard, à Paris, et qui deviendra le narrateur de ce happening en forme de performance. Car comme le dit l’écrivain il s’agit d’être happé, il s’agit de perforer l’instant, qui fait partie de la grande et de la petite histoire, du moins le temps d’une chute, et c’est ce qui est très réussi dans ce livre.

D’autre part, c’est dans le contrepoint de la figure tutélaire de Rudolf Noureev qu’apparaît l’épique et la figure du père, sans cesse absent de là où il devrait être pour laisser grandir son art au-dedans de lui. Une forme d’égoïsme qui le mènera à un totalitarisme tout aussi prégnant que celui qu’il a fui, à l’image de la Russie soviétique. Le père n’a cessé de fuir : son pays, ses femmes, ses amants, un enfant né quelque part dans l’ivresse du hasard, à Paris, et qui deviendra le narrateur de ce happening en forme de performance. Car comme le dit l’écrivain il s’agit d’être happé, il s’agit de perforer l’instant, qui fait partie de la grande et de la petite histoire, du moins le temps d’une chute, et c’est ce qui est très réussi dans ce livre.

Pour ce qui est du titre, vous comprendrez aisément qu’il s’agit d’une altitude, d’un voyage, d’une odyssée à travers l’espace et le temps, matière trouée par le passage d’un homme qui établit scientifiquement sa chute avant de l’entreprendre. Car, attention, il ne s’agit pas d’un suicide mais d’une œuvre d’art ! Pas n’importe quel lieu, pas n’importe quel moment, pas n’importe quel prétexte.

Le lieu, tout d’abord : chargé d’histoire, celle qu’on lit dans les livres mais aussi l’histoire contemporaine, celle dont on nous rebat les oreilles dans les médias mais dont on ne sait finalement que peu de choses. Nous sommes non loin de Calais, au Cap blanc nez, tout près de la fameuse « Jungle », dont on apprendra d’ailleurs l’origine du nom usité par les migrants qui y affluent de tous bords. Ainsi paraîtra l’ami : Abraham, qui sera compagnon de joie de l’artiste juste avant de mourir. Un ami qui lui ouvrira les portes de l’instant, rythmant de ce fameux moment présent une vie toute empesée par le furieux désir d’en finir avec ses démons.

Pas n’importe quel moment puisque c’est le jour de son trente-troisième anniversaire que Luc Stablinski, héros de cette histoire en chute libre, décide d’être le narrateur scrupuleux de sa propre mort, en direct, sans filet. Une chute aussi vertigineuse, c’est un peu comme plonger au cœur du miroir et s’il est bien dangereux de se pencher au-dedans, cela donne une mémoire où la nostalgie se fait la part belle, où l’on voit défiler le film de sa vie. Tantôt avec des scènes en couleurs (les souvenirs de Luc avec sa femme Marie, à qui il ne donnera pas d’enfant mais dont il connaît pourtant par cœur le corps, fait de ces mille et une taches de rousseurs qui sont autant de souvenirs égrainés), tantôt avec des scènes en noir et blanc (les souvenirs de Stablinski, à Paris, avec sa mère qui a tout sacrifié pour faire semblant de vivre avec son fils, tels qu’ils auraient dû vivre, dans la volupté d’un certain luxe).

Pas n’importe quel prétexte non plus puisque l’amour semble être le seul moteur du héros. L’amour de son père, qu’il n’a pas eu, et celui de sa mère, démesuré, qui aboutissent finalement à une même forme d’égoïsme où l’on ne vit que pour soi, sans se réaliser vraiment. Aimer, d’un simple geste envers l’autre, par le regard porté, par la parole donnée. Alors, on sent dès les premières touches impressionnistes de ce livre (où l’on pense parfois à des tableaux du dix-neuvième siècle) que la quête du héros, dans sa chute millimétrée, au bout de ce précipice de soixante-quinze mètres, n’est autre que de rencontrer le fracas de l’amour total.

![]()

Dionys Décrevel

Soixante-quinze mètres

Roman de Philippe Borsoï

Editeur : Le Mot et le reste

119 pages – 15 euros

Date de sortie : 2017