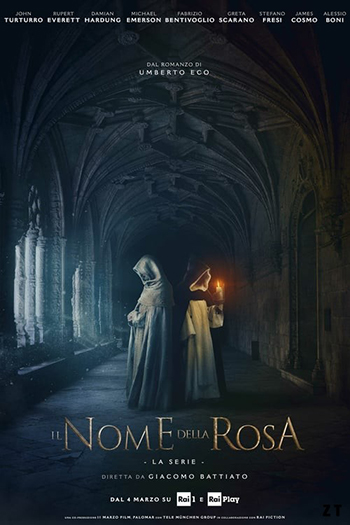

Nouvelle adaptation, télévisuelle et plus qu’honorable, du roman d’Umberto Eco qui avait contre elle la prétention d’oser se confronter au film culte de Jean-Jacques Annaud.

Tu t’en rappelles comme si c’était hier. Tu venais d’avoir treize ans et, par un triste après-midi de décembre 1986, ton père t’a emmené voir Le nom de la rose au cinéma sans réellement se douter de la nature assez violente et terriblement anxiogène, en tout cas pour un enfant de treize ans, du film. Autant dire que le choc fut total, de l’ordre du cataclysme, effrayé que tu fus (et tout aussi fasciné) par les gueules à la Bosch et à la Brueghel (qui donc n’a pas été impressionné par celles de Jorge, Malachie, Bérenger ou ce pauvre Salvatore ?), l’atmosphère sombre et oppressante, l’incroyable bibliothèque labyrinthe à la Piranèse et, bien sûr, la scène d’amour dans les cuisines…

Tu te rappelles également que, très vite, tu achetas la cassette de la magnifique B.O. de James Horner que tu te passais en boucle dans les écouteurs (ravivant ainsi le souvenir de tant de frissons, de scènes et de visions infernales que tu ne parvenais décidément pas à oublier) avec ces grondements, ces tintements de cloches inquiétants et ces chants lugubres comme surgis d’outre-tombe. Alors comment diable une nouvelle adaptation du roman d’Umberto Eco pouvait-elle rivaliser, oser la confrontation avec ce qui est devenu, au fil des décennies, une sorte de monument, un film culte rivé à ton cœur et à nos mémoires ? Supervisée par Eco lui-même avant sa mort en 2016, la série de Giacomo Battiato, Andrea Porporati et Nigel Williams ne se contente heureusement pas de livrer un simple décalque du film de Jean-Jacques Annaud.

Certes, cela aurait pu faire plaisir aux fans et au fan absolu que tu es, mais quel en aurait été l’intérêt ? La série propose donc une démarche stylistique s’éloignant clairement du parti-pris du film (sale et noir, fantasmagorique et en même temps ultra-réaliste), plus proche ici de la belle enluminure que du côté craspec et rugueux voulu (ordonné) par Annaud. C’est propre, coloré, sans rien qui dépasse, joli tout plein et parfois trop numérisé (l’incendie final, le décor extérieur de l’abbaye qui ressemble à celui d’un jeu vidéo à la Assassin’s creed…). Si le scénario prend quelques libertés avec le roman (comme le faisait le film, et là-dessus on ne pourra pas le lui reprocher), au moins a-t-il le temps, sur huit épisodes, d’être plus fidèle aux événements du livre et d’en développer les nombreux à-côtés historiques et théologiques (ce que ne pouvait se permettre les deux heures du film).

Certes, cela aurait pu faire plaisir aux fans et au fan absolu que tu es, mais quel en aurait été l’intérêt ? La série propose donc une démarche stylistique s’éloignant clairement du parti-pris du film (sale et noir, fantasmagorique et en même temps ultra-réaliste), plus proche ici de la belle enluminure que du côté craspec et rugueux voulu (ordonné) par Annaud. C’est propre, coloré, sans rien qui dépasse, joli tout plein et parfois trop numérisé (l’incendie final, le décor extérieur de l’abbaye qui ressemble à celui d’un jeu vidéo à la Assassin’s creed…). Si le scénario prend quelques libertés avec le roman (comme le faisait le film, et là-dessus on ne pourra pas le lui reprocher), au moins a-t-il le temps, sur huit épisodes, d’être plus fidèle aux événements du livre et d’en développer les nombreux à-côtés historiques et théologiques (ce que ne pouvait se permettre les deux heures du film).

De fait, l’enquête est presque reléguée au second plan (et on arpente peu finalement le dédale redoutable de la bibliothèque, pas assez mis en valeur), l’intrigue accordant plus d’importance aux faits de l’époque, à l’histoire d’amour d’Adso avec une sauvageonne, aux incessantes querelles religieuses (en particulier autour de la pauvreté du Christ) et aux backgrounds des personnages. Les références à Dolcino sont ainsi beaucoup plus conséquentes, mais virent au n’importe quoi en imaginant la fille du prêcheur, transformée en pseudo Arya Stark, prête à tout pour venger la mort de son père en assassinant Bernard Gui, grand inquisiteur de ces périodes troublées (qui, dans le film, finissait empalé sur un instrument de torture).

John Turturro quant à lui avait la lourde tâche de succéder à Sean Connery dans ce qui fut l’un de ses plus grands rôles (et qui batailla ferme pour l’obtenir, ni Annaud ni Eco ne voulant de lui). Il interprète avec talent et, on le sent, une certaine jubilation, un Guillaume de Baskerville sémillant (décrit par Eco comme un grand maigre d’une cinquantaine d’années au regard vif et pénétrant), toujours aussi érudit, sage, fier (voire orgueilleux) de ses intuitions logiques, brillant dans sa rhétorique et par ses raisonnements intellectuels. Damien Hardung ne démérite pas non plus en Adso de Melk, même s’il n’a pas cette fragilité ni cette innocence (ni cet air sans cesse apeuré) que Christian Slater avait su apporter dans l’incarnation du jeune novice.

Le reste du casting (mention spéciale à un Rupert Everett étonnant en Bernard Gui) n’a évidemment pas l’allure proprement dantesque de celui du film (toujours ce côté propre et net, et même Salvatore semble être passé par la case kärcher, tout droit sorti d’un gentil Disney live), mais offre un ensemble d’interprétations de qualité faisant bonne figure face aux trognes inoubliables qui, longtemps, ont hanté ta cinéphilie et ont contribué au statut un rien mythique du film. Faire fi du long métrage était donc nécessaire (même si, souvent et sans pouvoir s’y opposer, la comparaison s’imposa d’elle-même) pour apprécier comme il le faut cette adaptation télévisuelle plus qu’honorable qui se révèle, sur le fond, très respectueuse de l’œuvre d’Eco, mais qui perd dans la forme l’indéniable puissance évocatrice et cauchemardesque du film.

«Cependant, après en que je suis devenu vieux, très vieux, je dois confesser que de tous les visages du passé, celui que je revois le plus distinctement est celui de cette fille à laquelle je n’ai jamais cessé de rêver pendant toutes ces longues années. Elle fut le seul amour terrestre de ma vie. Et pourtant je ne savais, et jamais je ne sus, son nom.»

![]()

Michaël Pigé

Le nom de la rose

Série créée par Giacomo Battiato, Andrea Porporati et Nigel Williams

Mini-série – 8 épisodes de 50 mn environ

Avec John Turturro, Damien Hardung, Rupert Everett…

Date de diffusion France (OCS) : 5 mars 2019