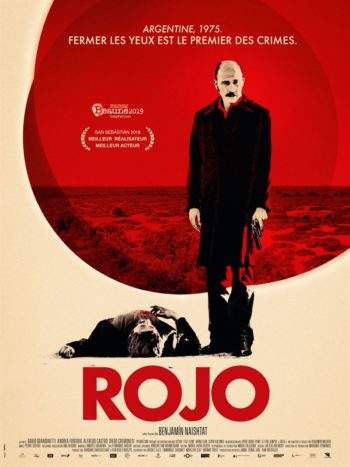

Si l’on attend l’un de ces thrillers politiques tendus qui commencent à fleurir un peu partout, Rojo décevra sans aucun doute. Par contre, comme portrait subtil de la dégradation morale d’une société qui se jette dans les bras du fascisme, le film de Benjamín Naishtat est une réussite singulière.

Rojo commence admirablement par deux scènes d’introduction trompeuses, qui pourtant livrent la clé de ce dont le film de Benjamín Naishtat va parler : il y a d’abord la scène – que l’on ne saurait saisir lorsqu’on la découvre – du pillage très civilisé, très discret, d’une maison dont on comprendra plus tard qu’elle a été abandonnée (ses habitants ayant été peut-être engloutis dans cette vague de disparitions violentes qui gangrène le pays), un pillage qui se sera en outre, logiquement, attribué aux basses couches sociales…

Cette scène, filmée en un long plan fixe, pose les bases du rythme contemplatif qui sera celui de tout le film, mais également énonce le principe souvent réutilisé ensuite de plans ou de scènes complètes en « trompe l’œil », où ce que l’on croit voir n’est pas du tout ce qui se passe réellement, où ce que les protagonistes disent ou font n’est qu’une apparence, dissimulant une vérité bien plus sombre, que l’on s’ingénie à ignorer « pour le bien commun », pour cette Argentine qui a encore dans les années 70 où se déroule l’action l’arrogance de se penser chérie de Dieu. La scène suivante, remarquable, du scandale au restaurant, offre au spectateur la possibilité de prendre instinctivement la place de celui qu’il perçoit comme la victime, alors qu’on verra ensuite que la vérité est toute autre.

Cette scène, filmée en un long plan fixe, pose les bases du rythme contemplatif qui sera celui de tout le film, mais également énonce le principe souvent réutilisé ensuite de plans ou de scènes complètes en « trompe l’œil », où ce que l’on croit voir n’est pas du tout ce qui se passe réellement, où ce que les protagonistes disent ou font n’est qu’une apparence, dissimulant une vérité bien plus sombre, que l’on s’ingénie à ignorer « pour le bien commun », pour cette Argentine qui a encore dans les années 70 où se déroule l’action l’arrogance de se penser chérie de Dieu. La scène suivante, remarquable, du scandale au restaurant, offre au spectateur la possibilité de prendre instinctivement la place de celui qu’il perçoit comme la victime, alors qu’on verra ensuite que la vérité est toute autre.

Situé bien loin de Buenos Aires, à la frontière de la Patagonie, dans une Argentine « profonde » qui n’a pas grand’chose à voir avec les clichés touristiques, Rojo nous parlera donc, derrière un faux argument de thriller – attention à la déception de qui viendrait voir un suspense politico-policier dans la ligne du (très bon) film espagnol, la Isla Minima – de la montée du fascisme et de la mise en place d’une dictature violente dans un pays qui, tout en se gargarisant de grands mots (le Pays, la Nation, le Peuple, Dieu surtout…) a succombé à toutes les turpides politiques et morales : toute-puissance des élus locaux qui ne cherchent que l’enrichissement personnel, incompétence générale de l’administration, corruption endémique derrière de soi-disant grands principes, dureté des rapports de classe, le tout débouchant sur des exécutions sommaires, des disparitions et le vol pur et simple des biens des victimes…

Rojo nous offre en outre le plaisir de retrouver Dario Grandinetti, un acteur que nous avons trop peu vu depuis sa mémorable interprétation dans le chef d’œuvre d’Almodovar, Parle avec elle. La sympathie qu’il inspire naturellement ajoute la juste dose d’ambiguïté à son personnage d’avocat au comportement « limite », dont on refusera longtemps de penser qu’il a bel et bien sombré lui aussi.

Admirateur déclaré du cinéma du Nouvel Hollywood, et des thrillers politiques des années 70, Naishtat place délibérément son film sous l’égide de ce cinéma-là, adoptant une forme très éloignée des films contemporains : la répétition hypnotique de la couleur rouge, sublimée dans une scène mémorable d’éclipse (à la symbolique certes un peu lourde…), le travail précis fait sur le rythme du film, l’ajout de quelques coquetteries formelles qui peuvent sembler dépassées, tout cela nous place naturellement dans l’ambiance de ce qu’était l’Argentine – le Monde ? – à la moitié des années 70. Ces choix qui frôlent le maniérisme frustreront certainement beaucoup de spectateurs, et ce d’autant que la fin, suspendue, n’apporte aucune résolution particulière aux différentes intrigues développées.

Néanmoins, Rojo nous a pris à témoin, ou mieux encore, nous a fait toucher du doigt la facilité avec laquelle l’abjection peut se répandre dans une société, et conduire rapidement au pire. Mission accomplie, Señor Naishtat.

![]()

Eric Debarnot