Avec son languide Wonderland, Keiichi Hara perd toute singularité et talent en allant errer vainement sur les traces de Miyazaki.

Une ombre plane sur l’animation japonaise : celle de Miyazaki, dont on attend toujours les dignes successeurs, et dont l’œuvre immense continue à revenir hanter une large part du cinéma contemporain. Ainsi, on pensait que Keiichi Hara, dont on avait apprécié en particulier Colourful, explorait des territoires suffisamment différents pour ne jamais avoir à souffrir de la comparaison avec le vieux génie. Et voilà qu’il nous revient avec ce « Wonderland, le royaume sans pluie », que l’on ne peut décrire – derrière la fausse barbe de la référence à Lewis Caroll – que comme un mélange de Chihiro (voyage initiatique d’une toute jeune fille dans un univers peuplé de créatures fantasmatiques) et de Mononoke (préoccupations écologiques et relativité du Bien et du Mal)… Ce qui ne serait pas forcément un problème, si le mélange n’était pas affreusement raté.

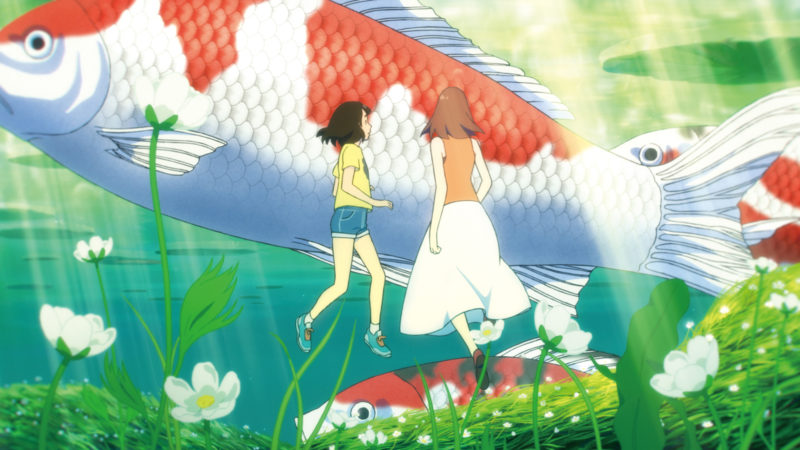

Car tout le monde s’accorde à dire que les images de Wonderland sont belles, et que les couleurs sont étonnantes, et que le graphisme des personnages (féminins… signé par le renommé Ilya Kuvshinov) est envoûtant. Ce n’est pas faux, même si l’excès permanent de saturation colorée peut s’avérer assez épuisant pour les estomacs sensibles… On sait bien que parler d’abord de l’image d’un film cache systématiquement le fait que le film ne fonctionne pas en dehors de son impact esthétique, et c’est bien le cas ici : d’abord, il est littéralement impossible de ressentir la moindre empathie envers des personnages fantomatiques, dont on ne partage aucune émotion et dont on ne comprend aucune réaction, ce qui nous réduit à un rôle de spectateur détaché devant les innombrables péripéties d’un road trip qui se révèle très rapidement totalement vain. En effet, Wonderland souffre surtout d’une improbable et désastreuse combinaison entre un scénario qui ne fonctionne pas et une absence totale de mise en scène. De ce fait, les plus de six ans passeront tout leur temps – interminable, vu la langueur et la vacuité de la majorité des scènes du film – à se demander à quoi tout cela peut bien rimer, et si l’absurde de la majorité des scènes n’est pas avant tout la conséquence d’une défaillance fatale de l’écriture (ce qu’il est !). Les moins de six ans auront quant à eux ri au meilleur « running gag » du film, quand le chat d’Akané pose ses fesses sur le visage de sa maîtresse. Si, si !

Car tout le monde s’accorde à dire que les images de Wonderland sont belles, et que les couleurs sont étonnantes, et que le graphisme des personnages (féminins… signé par le renommé Ilya Kuvshinov) est envoûtant. Ce n’est pas faux, même si l’excès permanent de saturation colorée peut s’avérer assez épuisant pour les estomacs sensibles… On sait bien que parler d’abord de l’image d’un film cache systématiquement le fait que le film ne fonctionne pas en dehors de son impact esthétique, et c’est bien le cas ici : d’abord, il est littéralement impossible de ressentir la moindre empathie envers des personnages fantomatiques, dont on ne partage aucune émotion et dont on ne comprend aucune réaction, ce qui nous réduit à un rôle de spectateur détaché devant les innombrables péripéties d’un road trip qui se révèle très rapidement totalement vain. En effet, Wonderland souffre surtout d’une improbable et désastreuse combinaison entre un scénario qui ne fonctionne pas et une absence totale de mise en scène. De ce fait, les plus de six ans passeront tout leur temps – interminable, vu la langueur et la vacuité de la majorité des scènes du film – à se demander à quoi tout cela peut bien rimer, et si l’absurde de la majorité des scènes n’est pas avant tout la conséquence d’une défaillance fatale de l’écriture (ce qu’il est !). Les moins de six ans auront quant à eux ri au meilleur « running gag » du film, quand le chat d’Akané pose ses fesses sur le visage de sa maîtresse. Si, si !

Reconnaissons toutefois que Keiichi Hara se ressaisit dans la toute dernière partie du film, où quelque chose de l’ordre de l’émotion finit par surgir. Mais, au bout d’un long calvaire de deux heures d’ennui, c’est définitivement trop tard.

![]()

Eric Debarnot