Parti dans l’écoute de la nouvelle livraison du quatuor bruitiste avec plein d’à priori, notamment nés de l’écoute de l’album du « retour » en 2017, je viens de me prendre ma petite claque estivale tranquillou poupouille. Ça m’apprendra à regarder les vieux groupes avec l’air du cynique désabusé.

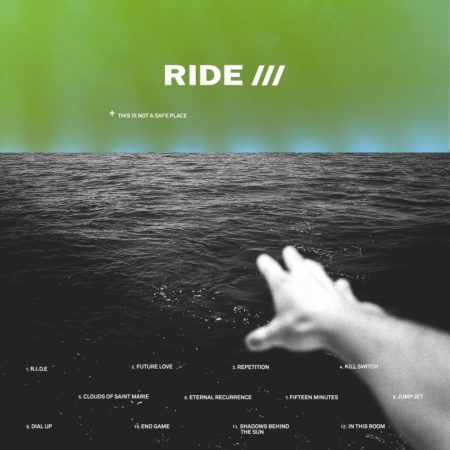

Cet été, reviennent plein de groupes que j’adule. Après le retour très mitigé de Black Keys voici que pointe la seconde livraison du Ride d’après reformation, avec this is not a safe place.

Ride c’est ma jeunesse perdue. Le groupe que j’écoutais, un peu stone, un peu décalqué, couché par terre dans ma chambre d’étudiant, à la fois percuté par les décibels et la mélancolie qui se dégageait de  l’ouvrage. Nowhere poussé à fond dans les oreilles. Ride c’est les shoegazers. « Des musiciens rock qui jouent en regardant leurs chaussures. Comme Slowdive, mais plus pop » je crois bien que c’est en ces mots que Vincent le grand frère de Damien lui a décrit le groupe à l’époque et comment moi j’ai retenu la leçon de Damien. Ride ce sont mes cassettes Maxell 90′ et la patiente quête pour la discographie complète via les bacs à solde, en ayant jamais réussi à comprendre la place de smile dans cette discographie. Bref.

l’ouvrage. Nowhere poussé à fond dans les oreilles. Ride c’est les shoegazers. « Des musiciens rock qui jouent en regardant leurs chaussures. Comme Slowdive, mais plus pop » je crois bien que c’est en ces mots que Vincent le grand frère de Damien lui a décrit le groupe à l’époque et comment moi j’ai retenu la leçon de Damien. Ride ce sont mes cassettes Maxell 90′ et la patiente quête pour la discographie complète via les bacs à solde, en ayant jamais réussi à comprendre la place de smile dans cette discographie. Bref.

Ride avait disparu quelque part au milieu des 90’s après un inégal tarentula, où se cristallisait la brèche existentielle de Ride: de la pop Roger Waters-ienne (Pink Floyd) d’un côté, et une tendance au tsunami sonique en multiples vagues de guitares enchevêtrées de l’autre. Gardener et Bell ont jeté le gant. J’ai été assez fan du longiligne Bell pour le suivre dans son aventure britpop Hurricane#1 où se cachent, m’est avis, quelques-unes des plus belles pépites britpop oubliées. Puis à le voir, avec plaisir, venir enrichir le son d’Oasis, au départ de Guigsy, dont il tiendra la basse jusqu’au split des frangins terribles. Frangins Gallagher dont il suivra le cadet en participant à Beady Eye jusqu’à ce que Mark Gardener – qui a publié pendant tout ce temps un album solo et collaboré avec des groupes dont Rinocerôse – et lui ne décident d’enterrer la hache de guerre et ne réactivent Ride pour une série de concerts.

De cette réunion est née, quelques temps après, weather diaries (2017), premier album de Ride en 21 ans. Et je me souviens m’être dit en l’écoutant : « ah ouais pas mal, c’est le son de Ride quoi« . Ce qui n’est jamais une très bonne manière de qualifier un album, surtout quand il s’agit d’un des groupes qui ont marqué sa jeunesse.

Quand le label a proposé l’écoute de la nouvelle sortie this is not a safe place, tu imagines dans quel état d’esprit je pouvais être. Or ben… Je me suis pris une claque. This is not a safe place est un putain d’album.

En fait personne n’arrive à mieux reprendre et remixer, dans le sens littéral de : utiliser la console de mixage contemporaine pour en sortir un son « à la sauce d’avant« , les ingrédients du Ride du début des nineties. Celui qui alternait entre défonce sonore des plages de ma conscience (dites non à la drogue) et la pop qu’on chante au 🔥 de camp mais avec plus de classe qu’un vieux Hugues Aufray.

This is not a safe place sonne comme le premier album d’un groupe frais émoulu, comme une réflexion globale dans une construction en 12 titres, là où Weather diaries me faisait l’impression d’un: « t’as des trucs qu’on pourrait mettre en compo si on relançait le groupe? »

Ride signe un vrai album de Ride. Définition tautologique, mais tant pis. Un disque refusant de choisir entre bruitisme et ballade psychédélique. Mais qui, pour le coup, ne verse pas dans le respect scrupuleux d’une méthodologie vieille de trente ans. Plutôt dans une mécanique de construction bien actuelle, qui me fait songer que, par voie de conséquence, tout jeune groupe qui se revendiquerait du son de Ride, se retrouverait fort marri.

Laurence Colbert derrière les fûts, me semble plus subtil que par le passé. Le traitement des nappes de guitares filtrées par la technologie moderne permet au groupe de s’abstraire un peu du grondement acéré pour lui adjoindre une certaine rondeur sourde et des artifices électroniques qui lui vont bien.

Petite écoute track by track…

R.I.D.E. qui ouvre l’album sonne comme le manifeste du groupe rasséréné, dont personne ne peut soupçonner qu’ils soient quinquagénaires.

Future love, qui le suit immédiatement est plus nostalgique: tu te rappelles, tu nous as aimé pour la voix fluette de Mark (qui lui n’est plus fluet) et pour les petits zigouigouis de solos en aiguës qui viennent ponctuer les phrases. Probable single. Complètement fédérateur. Ride sait toujours écrire des hymnes.

Repetition est un morceau qu’on aurait jamais cru entendre chez Ride: Bell ayant toujours refréné les ardeurs dance de Gardener. Que dire: Repetition est un morceau des Happy Mondays avec un gros Rif de gratte entêtante. J’adore.

Kill switch est un morceau sombre porté par une guitare sursaturée, agressive, comme on n’en connaissait qu’une version timide sur tarentula. 3 minutes pendant lesquelles on a envie de courir en donnant des coups de poing aux étoiles.

Clouds of saint Mary est un manifeste shoegaze en forme de ballade amoureuse où la basse de Steve Queralt, mise très en avant dans le mix, amène la pulsion nécessaire à faire émerger un fil conducteur du magma sonore. Clouds of saint Mary rappelle que tout bon tube pop doit contenir un refrain en na-na-na.

Eternal recurrence arpente avec aisance les influences Pink Floydiennes de Ride. Un Pink Floyd à la Gilmour où la voix est un instrument parmi d’autres et le morceau une navigation vaporeuse au pays des rêves chimiques. C’est aussi avec 5:41 une des chansons les plus longues de l’album.

15 minutes déroute. Un chant façon Roger Waters, la guitare de Kill Switch et des na-na-na à la Damon Albarn. Surprenant. Mais ça marche.

Jump Jet c’est de nouveau ce Ride contemporain qui maîtrise le mixage et le son. Du Ride enrichi aux capacités de production de maintenant. Morceau qui se danse en hoodie les mains à hauteur des épaules qui ondulent. Les vrais comprendront. Sans doute le morceau qui évoque le plus les influences Manchester, Stone Roses en tête.

Dial up suit, la balade la plus sixties du disque. Toujours sous influence Pink Floyd. Charming.

End game convoque cette même aura, en y ajoutant les ingrédients d’une progression bruitiste dans le plus pur esprit Ride. Peut-être le morceau le moins inspiré de l’album (il en faut un).

Pour clore cet épisode du disque plus “bucolique” où Gardener s’amuse à chanter comme un chanteur et moins comme un instrument, voici venir shadows behind the sun. Ride a rassemblé au même endroit du disque tous les morceaux recourant à la même méthode, à la même inspiration. Shadows behind the sun, c’est un slow pour les soirées, où Gardener en fait des tonnes sirupeuses. Ca marche , mais ce n’est de loin pas mon morceau préféré de l’album.

Cet épisode beau gosse nous amène au final In this room qui clot l’album en rappelant les ingrédients du groupe façon 2019. Une certaine mélancolie, le recours aux outils de production, une voix évanescente savamment placée dans le mix au même niveau que la guitare, un peu d’écho, de la bidouille électronique, le rappel dans les paroles du nom de l’album, une construction en spirale où le mille feuilles sonores se déploie… Sur une durée de 8:40” . Le morceau final pouvait-il être autrement construit sur un album de Ride?

Je me rends compte que je viens de te décrire tout l’album exercice que d’habitude je trouve un peu vain.

This is not a safe place qui tend la main vers la vague (tu sens la métaphore avec le passé du groupe) en plus de remettre Ride sur l’échiquier pop, campé les deux pieds dans le sol et le regard fixé sur les lacets de chaussure. Il parvient à montrer que les revenants arrivent parfois à se permettre d’ajouter non pas des albums sans saveur à une discographie dont le passé a fait les lettres de noblesse (Pixies, Breeders, Jesus and mary chain…) mais qu’il y a moyen à 50 balais de reprendre son propre flambeau et le porter dans une nouvelle ère. Avec des morceaux qui ne feront pas rougir le passé du groupe et qui peuvent sans problème vivre leur vie propre sans s’appuyer sur une légende indie qui en cautionne l’existence.

Album parfait. Tant qu’à faire à écouter en vinyle pour ajouter l’élégance à la mélancolie.

![]()

Denis Verloes