Le plan d’ouverture suffit à rassurer l’amateur de James Gray qui pouvait craindre de le voir s’abimer dans une superproduction où il aurait dissout la force de son écriture qui égrène ses (trop rares) films depuis 25 ans : Ad Astra sera une nouvelle version d’un des portraits torturés dont il a le secret, dans une quête (du père, du sens, du délestage) qui a toujours structuré son œuvre.

Les avis son partagés sur BENZINE à propos du Ad Astra de Jmaes Gray. D’un côté, on y voit un grand film d’introspection, et de l’autre, un pensum sur l’héritage filial et l’amour traité sans pertinence ni profondeur. A vous de voir…

Les parallèles entre ce chapitre de SF et sa précédente tentative, presque aussi ambitieuse que fut The Lost City of Z sont légions : au cours de cette exploration de l’inconnu à l’échelle humaine (une civilisation oubliée pour l’un, la vie extraterrestre pour l’autre), un autre mystère tend un miroir presque plus opaque aux protagonistes : le lien filial, le modèle du père et le rapport à soi qui en découle.

Ad Astra joue donc de la même ambivalence, si présente dans les derniers films de SF qu’Hollywood arrive encore à proposer à l’ombre des mastodontes Marvel et Star Wars, de Premier Contact à First Man, en passant par Blade Runner 2049 : faire de l’infinité du cosmos l’extrapolation hyperbolique de l’aventure vertigineuse qu’est toute vie sentimentale d’un individu. Le portrait fait de Brad Pitt, de tous les plans, multiplie ainsi les cloisons : de son scaphandre, superbe d’opacité dorée lorsqu’il se protège du soleil, des différentes vitres et écrans, des salles souterraines ou des cabines, tout l’enferme. Prisonnier où qu’il aille, condamné à se confier pour des évaluations psychologiques constantes, surveillé jusque dans sa pulsation cardiaque, il est, systématiquement, dans un cadre. Dans une mission, une combinaison, un secret, autant de surcouches à sa propre stratégie du cloisonnement pour être à la hauteur de la réputation d’un père héroïque, et de son propre fardeau.

La voix off qui accompagne son récit ajoute à cette suffocation : « I should feel something », avoue-t-il, après avoir reconnu : « I see myself from the outside ». La mission qui pourra fissurer cette carapace technologique et dépressive, est donc due à une libération d’antimatière qui déstabilise l’équilibre – fragile – de la Terre : des confins de l’espace, un père qui n’a jamais été enterré semble envoyer des messages noirs et illisibles, dans une logique psychanalytique bien connue, et qui prend ici les dimensions du cosmos.

La voix off qui accompagne son récit ajoute à cette suffocation : « I should feel something », avoue-t-il, après avoir reconnu : « I see myself from the outside ». La mission qui pourra fissurer cette carapace technologique et dépressive, est donc due à une libération d’antimatière qui déstabilise l’équilibre – fragile – de la Terre : des confins de l’espace, un père qui n’a jamais été enterré semble envoyer des messages noirs et illisibles, dans une logique psychanalytique bien connue, et qui prend ici les dimensions du cosmos.

James Gray trace sa route à visage découvert. Son futur proche est étonnamment vintage, (et proche, dans sa photographie, du First Man de Chazelle, à l’immense différence près que ce dernier réalisait un film historique), jauni et saturé de béton brut, dans lequel l’informatique est discrète. La fascination du beau inhérent à la contemplation du futur technoïde (à la Kubrick, donc) semble abandonnée au profit d’un rapport à la matière beaucoup plus minéral (certains plans rapprochent ainsi du Stalker de Tarkovski) : la laideur à venir du monde terrien est partout, de la lune à Mars, contagion lépreuse qui fait dire à Roy : « We are world eaters ». Et sa quête se déleste progressivement des formidables avancées humaines pour prendre une dimension individuelle et physique, réponse inversée à la spectaculaire chute initiale : par l’immersion dans l’eau, la descente dans la capsule, le rapport à la pluie de météorites, Roy affirme la place de son corps dans un monde qu’il doit faire sien.

Car c’est là le sujet même du récit : retrouver, pour définir sa place. Ce recours à la voix off et ce portrait d’un héros qui aurait perdu la raison renvoie à un autre gigantesque modèle, celui d’Apocalypse Now : Roy remonte aussi le fleuve vers cette noirceur, et devra affronter les nouveaux démons d’une nouvelle époque, où le Corporate (Space Com) a remplacé l’armée, et siphonne de la même manière ses grandes figures avant de laver son linge sale sous le sceau du Top Secret.

Et de la même manière, il s’agit de garder à l’esprit que le genre du film (de guerre pour Coppola, de SF pour Gray) implique une part de spectaculaire. Difficile de déterminer, dans Ad Astra, ce qui relève de figures imposées par un studio qui a mis les millions sur la table, mais l’action perlée dans le film (une chute, une course poursuite qui revisite Mad Max en version asthénique et lunaire, un thriller d’épouvante avec un singe zombie, une baston générale dans un cockpit…), voire son ultime dénouement éveillent quelques soupçons quand à la mécanique de leur présence, sans qu’il soient pourtant à rejeter en bloc. Le réalisateur parvient presque toujours à en faire son parti, et, surtout, à les intégrer à une dynamique générale d’introspection qui ne perdra jamais de sa puissance.

Cette cinétique imposée n’a en effet pas les moyens de luter contre le véritable sujet du film, qui est celui du fardeau (et rejoint, en cela, sur bien des points, l’angle choisi par Chazelle dans First Man). Celui du père dont il va devoir se charger (« Now it’s your burden », lui annonce une collègue), avant de pouvoir se confronter à lui.

[Spoils à venir]

Si la démarche n’est pas excessive d’originalité (le cosmos comme réceptacle d’une imagerie psychanalytique prenant les proportions d’un récit fondateur, de l’Odyssée d’un retour au cordon tranché avec la figure du père), elle n’en est pas moins réussie : James Gray, en traçant vers la voûte étoilée des questions qui le hantent comme tout un chacun ne dévie jamais d’un cap sincère et torturé, épaulé par l’interprétation habitée, dense et secrète d’un Brad Pitt décidément au sommet de sa forme, en dépit de – ou, probablement, grâce à – la rareté de sa présence devant la caméra ces dernières années. Une performance touchante et intense qui renvoie à celle de Clooney dans le Solaris de Soderbergh, qui avait, lui aussi, réussi à combiner l’intime et le cosmique.

Car la véritable question, outre ce rapport au père et ce dénouement presque trop heureux (la Terre sauvée, le héros prêt à s’occuper du fardeau de ceux qu’il aime et du sien propre, prêt à la vie (« I will live and love »)), est davantage celle du néant : se débarrasser du père, c’est se retrouver réellement seul pour enfin affronter un univers qui serait à sa mesure, et forcer le père en question à lui en refuser un, que ce soit ce Dieu, si souvent convoqué par les personnages habilités autour de lui, comme s’il était devenu, lui aussi, corporate, ou une intelligence extraterrestre.

Le véritable dénouement d’Ad Astra se situe dans cette béance : alors que Roy craignait de devenir comme son père (« Am I you, being pulled in the same dark hole ? »), il devient pour lui une figure paternelle qui pourra lui donner un enseignement salutaire : « You haven’t fail. Now we know. We’re all we’ve got. ». Le prend par la main, le rassure, et le met en paix avec l’immense vide qui l’entoure, et dans lequel il décidera de se dissoudre par refus d’un constat si effrayant.

Cette SF dénuée de tout fantastique, ce voyage vers une antimatière qui révèle une réponse comme un silence assourdissant renvoie aussi bien à la folie de Kurz qu’à la formidable obscurité de la forêt dans Lost City of Z. Et permet, enfin, au fils qui désormais affronte le vide, de pouvoir y dessiner sa modeste place.

![]()

Sergent Pepper

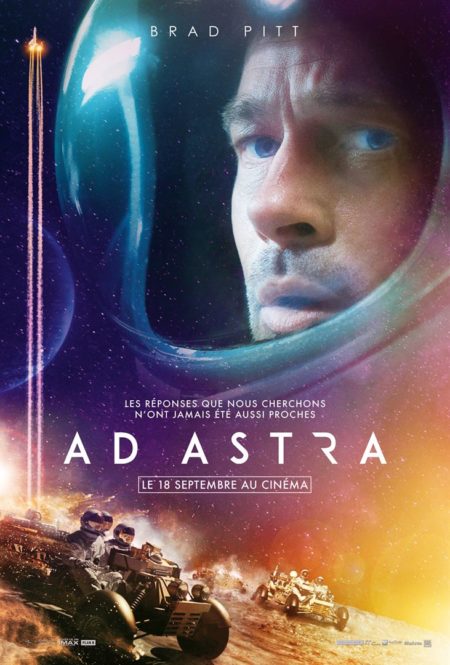

Ad Astra (2019)

Film américain de James Gray

Avec : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga…

Genres : Drame, aventure et science-fiction

Durée : 2h04

Date de sortie 18 septembre 2019