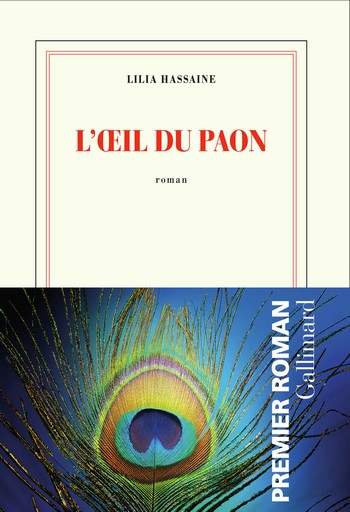

Entre tragédie grecque et conte philosophique, la journaliste Lilia Hassaine signe un premier roman riche et tenu qui s’inquiète de l’individualisme urbain.

Une petite île déserte, la mer, les oiseaux, la végétation… C’est par un prélude diapré que s’ouvre le récit de L’œil du paon. La jeune Héra vit là, « sur ce petit bout de terre de l’Adriatique », seule avec son père Adonis depuis la mort de sa mère. Ses amis sont des paons majestueux, dont Titus, qui vient de s’éteindre sans raison apparente. Adonis y voit la manifestation d’une malédiction séculaire – qui va planer sur tout le roman – et décide d’envoyer sa fille chez sa tante maternelle, à Paris.

Rue des Carmes, elle rencontre son cousin Hugo, neuf ans, et ses parents, la glaciale Agathe et le sympathique Laurent. Surtout, elle découvre la vie parisienne, ses codes, ses résidents. Les individus y sont insondables, chacun évoluant à côté de l’autre sans percer le masque social dont ils se sont peu à peu laissé recouvrir. Ainsi l’oncle et la tante d’Héra, « couple de carton-pâte, deux figurines posées l’une à côté de l’autre ». Ainsi Gabriel, l’instituteur d’Hugo dont Héra est devenue « inséparable » sans parvenir à le décrypter totalement. Et au milieu de tous ces adultes et de leurs secrets plus ou moins vastes, le petit Hugo est livré à lui-même.

Rue des Carmes, elle rencontre son cousin Hugo, neuf ans, et ses parents, la glaciale Agathe et le sympathique Laurent. Surtout, elle découvre la vie parisienne, ses codes, ses résidents. Les individus y sont insondables, chacun évoluant à côté de l’autre sans percer le masque social dont ils se sont peu à peu laissé recouvrir. Ainsi l’oncle et la tante d’Héra, « couple de carton-pâte, deux figurines posées l’une à côté de l’autre ». Ainsi Gabriel, l’instituteur d’Hugo dont Héra est devenue « inséparable » sans parvenir à le décrypter totalement. Et au milieu de tous ces adultes et de leurs secrets plus ou moins vastes, le petit Hugo est livré à lui-même.

Autour de l’appartement sont plantés des témoins, un couple de pharmaciens, un étrange opticien tapi dans sa boutique, dont on se demande s’ils se dressent en simples observateurs du jeu de marionnettes s’opérant sous leurs yeux ou s’ils en tirent les ficelles.

Lilia Hassaine dresse un tableau chatoyant que va progressivement corrompre le manque d’empathie de ses personnages. A mesure qu’Héra s’infatue, grisée par sa réussite, d’abord sociale puis artistique, elle cesse de prêter attention à ses proches, alimentant sans le savoir la machine de sa sombre destinée. Car comme le laissait pressentir le prélude, on se trouve ici entre la tragédie grecque – dont la malédiction convoque le fatum – et le conte philosophique, par le récit d’apprentissage d’une jeune ingénue.

La romancière prend plaisir à décrire minutieusement et la nature, et les comportements. Par des formules évocatrices, elle mobilise tous les sens du lecteur : « Là, l’odeur fraîche du myrte embaume les sentiers toute l’année. Les grives viennent se régaler des baies couleur bleu nuit de cet arbuste au parfum poivré, dont les feuilles aromatisent les confitures et les viandes en sauce. »

En parallèle, elle livre des observations à portée plus sociale : devant une confiserie portant l’enseigne « Le monde merveilleux », où frétillent des gamins exaltés, « un banc auquel on a ajouté un accoudoir central, pour éviter que les sans-abris ne s’allongent dessus ».

Jouant avec les genres, instillant des petites touches de fantastique ou de polar à son récit, Lilia Hassaine ne perd pas de vue son propos. Les êtres oublient parfois de se regarder, de s’écouter, de se comprendre. La vanité, l’individualisme, le manque d’empathie, si communs, si faciles à laisser fleurir, sont de lents poisons.

![]()

Florian LAPORTE