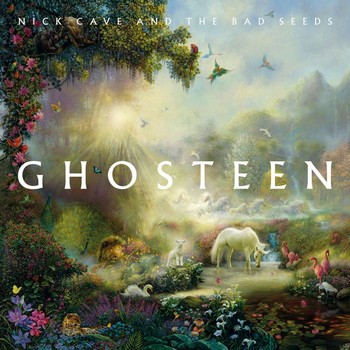

Ghosteen est sans doute le disque des superlatifs pour Nick Cave. Indissociablement liée à la douleur ultime, il devient un acte de transcendance, la lente reconstruction d’un être, à mi-chemin entre l’attirance des limbes et la volonté de reprendre son pas.

Les grands disques sont toujours ceux qui naissent d’un drame, d’un deuil, d’une séparation, de quelque chose qui bouleverse une vie, de ces instants qui scindent, qui font les avant et les après. Ghosteen, le dix-septième album de l’australien Nick Cave toujours accompagné de ses Bad Seeds est de ceux-là. Il est à la fois un drame, un deuil et une séparation.

On ne reviendra pas ici sur l’indicible, sur la disparition accidentelle d’Arthur Cave, fils du chanteur des Bad Seeds durant l’enregistrement de Skeleton Tree qui hantait d’ailleurs déjà de l’intérieur le disque précédent, sans mot dire, sans expression comme dans un état d’hébétude, cette immobilité qu’impose le chagrin supérieur. Pour qui a connu un drame dans sa vie, il sait que la douleur et la tristesse deviennent les compagnons de chaque instant mais qu’ils changent de couleur, de texture ou d’odeur à chaque instant. Pour qui a connu de tels instants, il sait que le deuil n’a que faire des étapes ou des espaces-temps. C’est un peu cela qu’exprime Ghosteen avec une lucidité acerbe, il n’est question que de l’attente du retour de l’être si absent. Ce n’est ni vraiment un requiem ni une exhortation à revenir à la vie mais une espèce d’entre-deux, un état à côté. La conscience que l’autre n’est plus mais l’envie qu’il soit encore, la difficulté à en parler au passé et la certitude d’un présent possible.

On ne reviendra pas ici sur l’indicible, sur la disparition accidentelle d’Arthur Cave, fils du chanteur des Bad Seeds durant l’enregistrement de Skeleton Tree qui hantait d’ailleurs déjà de l’intérieur le disque précédent, sans mot dire, sans expression comme dans un état d’hébétude, cette immobilité qu’impose le chagrin supérieur. Pour qui a connu un drame dans sa vie, il sait que la douleur et la tristesse deviennent les compagnons de chaque instant mais qu’ils changent de couleur, de texture ou d’odeur à chaque instant. Pour qui a connu de tels instants, il sait que le deuil n’a que faire des étapes ou des espaces-temps. C’est un peu cela qu’exprime Ghosteen avec une lucidité acerbe, il n’est question que de l’attente du retour de l’être si absent. Ce n’est ni vraiment un requiem ni une exhortation à revenir à la vie mais une espèce d’entre-deux, un état à côté. La conscience que l’autre n’est plus mais l’envie qu’il soit encore, la difficulté à en parler au passé et la certitude d’un présent possible.

Longtemps Nick Cave a cherché Dieu dans ses chansons, aujourd’hui, il sait qu’il n’y a pas de Dieu ou qu’il est mort sans même que l’on s’en rende compte.

Musicalement Nick Cave a toujours poursuivi les fantômes de la culture américaine, Faulkner, la Carson Mac Cullers du Cœur est un chasseur solitaire, le King de Tupelo, le Johnny Cash du Ring Of Fire, le Leonard Cohen doucereux. ou encore le révérend Harry Powell, prêcheur ténébreux de La Nuit Du Chasseur (1955) de Charles Laughton. Rappelez-vous, il portait sur chacune de ses phalanges des lettres noires, Love pour la main droite et Hate pour la main gauche. Ghosteen, c’est un peu comme deux mains qui se serrent et qui unissent l’un à l’autre l’amour et la haine. L’amour de l’absent et la haine de soi, la culpabilité et le manque.

Sur ce disque, Nick Cave s’égare sur des terres plus européennes. Sans doute que la tonalité de ce disque trouve sa genèse et son inspiration sur l’album précédent, Skeleton Tree, où Nick Cave conviait au chant sur Distant Sky, la soprano Else Torp, membre du chœur Theater Of Voices de Paul Hillier bien connu pour interpréter les œuvres d’Arvo Pärt. On retrouve le même climat sur ce double-album, le violon de Warren Ellis s’y fait moins présent ce qui n’empêche pas le membre des Dirty Three de créer des textures brumeuses et inquiétantes dans les souterrains. Minimal dans son approche, Ghosteen n’appuie jamais le trait d’une émotion pure, au contraire la foultitude de détails qui ne se disent pas contribuent à transposer ce chaos intérieur et palpitant.

Comment chanter la douleur ultime, la souffrance vitale ? Peu ont réussi à retranscrire cet état. Peut-être le compositeur polonais Henryk Gorecki et son oeuvre la plus connue, la symphonie N°3 ou Symphonie des chants plaintifs et cette prière à la Vierge Marie écrite par Helena Wanda Blażusiakówna, une détenue sur les murs de son cachot peu avant son exécution par la Gestapo. Ou encore Sufjan Stevens avec son Carrie & Lowell, ou Peter Milton Walsh avec The Apartments et son No Song No Spell No Madrigal…

Minimal dans son approche donc, Ghosteen évoque l’Arvo Pärt de Fur Alina, Henryk Gorecki ou encore l’école d’Estonie ou de Lettonie avec des auteurs comme Erkki-Sven Tüür ou Peteris Vasks. Nick Cave y chante d’une voix parfois rarement entendue chez lui un In Tenebris sépulcral et en même temps lumineux. Rappelant parfois les ambiances du titre Push The Sky Away, celles du Good Son ou encore celles du Boatman’s call, Ghosteen distille une douceur dérangeante qui vous happera ou vous rejettera mais ne vous laissera jamais indifférent. La douleur qui n’est pas feinte est toujours un supplice pour celui qui la devine. Certains y verront hâtivement un voyeurisme impudique, un cadeau empoisonné que l’on ne peut accepter. Mais qui n’a pas vécu un drame dans sa vie ? Qui n’a pas vécu cet instant que l’on sait que l’on n’oubliera jamais, qu’il restera là tout à côté de nous, juste à côté de nous comme un compagnon sombre ? Que celui qui l’a oublié et blâme Nick Cave pour son chagrin retourne à son miroir.

Comme dit l’ami Brel dans Les Désespérés :

Que se lève celui

Qui leur lance la pierre

Il ne sait de l’amour

Que le verbe s’aimer

Si vous me faites le plaisir de lire mes quelques chroniques ici et ailleurs, vous connaissez assurément mon enthousiasme assumé mais croyez-moi sur parole cette fois-ci si je vous dis qu’avec Ghosteen, Nick Cave signe sans aucun doute son meilleur disque, un disque certes sombre, âpre et torturé par la douleur mais de ces baumes qui soignent à distance de la pudeur ou de l’impudeur, peut-être un chef d’oeuvre tout simplement.

![]()

Greg Bod