Oeuvre crépusculaire en forme de bilan de tout un pan de la filmographie de Martin Scorsese, The Irishman nous offre une dernière heure de très grand cinéma.

Au terme de ce cru exceptionnel que fut 2019, une réflexion : les deux attentes qui tendaient le plus les cinéphiles vers le futur sont de violentes réflexions sur le passé et les ravages du temps. Après Once Upon a Time… in Hollywood, qui questionnait à sa manière la fin d’un âge d’or en y propulsant deux des dernières réelles stars américaines actuelle, Scorsese clôt l’année (ou plutôt la décennie, voire sa carrière toute entière) sur un chant du cygne d’une ampleur démesurée où s’ébattent les monuments d’une autre époque.

Il faut plus que les 3h30 de cette saga pour prendre la mesure du chemin parcouru, durant lequel on aura traversé des états contradictoires, où se mêleront le plaisir du connaisseur, l’irritation du conservateur, l’excitation du cinéphile et l’émotion la plus dénuée de toute posture.

Ce sera probablement dit partout : à 77 ans, Scorsese livre une œuvre crépusculaire qui fait le bilan de tout un pan de son cinéma, celui qui a fait de lui une icône, et dans lequel on retrouve son regard sur le monde du crime, sa fascination et les chromes d’une mythologie américaine. Les auto-citations de son œuvre son flagrantes, des débuts de Mean Streets aux sommets des années 90, Les Affranchis et Casino : une destinée rutilante chez les gangsters, convoquant une BO en forme de compilation idéale, des sommaires virtuoses à grand renfort de plan-séquence, des mouvements de grue surlignant l’admiration pour des icônes centralisant toute l’attention au milieu d’une foule qui compose l’Histoire. Scorsese ne renonce à aucun procédé, fait clairement le bilan de son esthétique tout en greffant son récit à celui de la nation toute entière, à la manière dont Ellroy réécrit la geste américaine : avec lucidité, ambition, et rage, avide de montrer comment l’Histoire officielle peut se doubler d’une nouvelle mythologie, celle du gangstérisme au pouvoir, axe particulièrement fertile sur les grandes illusions des 60’s. La place qu’occupe la voiture n’est pas innocente, cristallisant cette idéalisation d’une période où l’Amérique forge sa légende, dans des plans latéraux particulièrement soignés, sachant que c’est ironiquement l’amour du protagoniste pour sa Lincoln qui sera à l’origine de son incarcération.

Ce sera probablement dit partout : à 77 ans, Scorsese livre une œuvre crépusculaire qui fait le bilan de tout un pan de son cinéma, celui qui a fait de lui une icône, et dans lequel on retrouve son regard sur le monde du crime, sa fascination et les chromes d’une mythologie américaine. Les auto-citations de son œuvre son flagrantes, des débuts de Mean Streets aux sommets des années 90, Les Affranchis et Casino : une destinée rutilante chez les gangsters, convoquant une BO en forme de compilation idéale, des sommaires virtuoses à grand renfort de plan-séquence, des mouvements de grue surlignant l’admiration pour des icônes centralisant toute l’attention au milieu d’une foule qui compose l’Histoire. Scorsese ne renonce à aucun procédé, fait clairement le bilan de son esthétique tout en greffant son récit à celui de la nation toute entière, à la manière dont Ellroy réécrit la geste américaine : avec lucidité, ambition, et rage, avide de montrer comment l’Histoire officielle peut se doubler d’une nouvelle mythologie, celle du gangstérisme au pouvoir, axe particulièrement fertile sur les grandes illusions des 60’s. La place qu’occupe la voiture n’est pas innocente, cristallisant cette idéalisation d’une période où l’Amérique forge sa légende, dans des plans latéraux particulièrement soignés, sachant que c’est ironiquement l’amour du protagoniste pour sa Lincoln qui sera à l’origine de son incarcération.

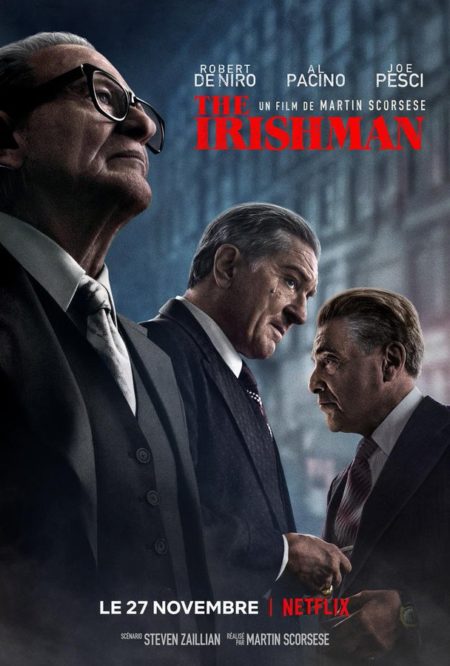

Cette virtuosité est presque gênante : elle convoque les grandes heures du cinéaste, qui appartiennent clairement à une période révolue, et viennent nourrir un embarras persistant que va éclairer d’un éclat singulier toute la dimension numérique de son film. Ce rajeunissement des personnages soulève forcément quelques questions, et pose Scorsese dans une position extrêmement ambivalente, qu’il a en réalité toujours occupée : celle d’un auteur de l’ordre ancien (fanatique de l’âge d’or, cinéphile hors pair, ardent contributeur de la conservation des films en celluloïd) qui regarde son époque droit dans les yeux (parangon du Nouvel Hollywood, libertaire de la violence, prenant à bras le corps la révolution numérique, de Hugo Cabret à aujourd’hui). Il faut bien l’admettre, cette galerie d’icônes (De Niro, Pacino, Pesci) numérisées occasionne certains embarras, et l’on a, surtout au début, le sentiment d’être dans une adaptation en jeu vidéo d’un film. L’illusion a ses limites, surtout lorsqu’on maquille des visages sur des corps qui gardent le poids des années, à l’image de cette séquence où Frank tabasse laborieusement l’épicier du quartier.

A ce point du récit, voir ainsi le réalisateur filmer dans le rétroviseur interroge donc forcément : pourquoi revenir ainsi 30 ans en arrière, pour filmer les mêmes scènes, avec les mêmes acteurs, et s’offrant le luxe de convier l’autre grande figure de ces années, un Pacino toujours prêt à rugir lorsqu’on lui offre un rôle à sa mesure ? Car si certains masques peuvent faire tiquer, The Irishman reste une réunion au sommet, notamment en ce qui concerne ces extraordinaires voix d’un trio qui ne va d’ailleurs pas cesser de jacter. Quel plaisir que de retrouver celle de Pesci, ici au service d’un rôle immense, qui tranche avec les saillies de violence des précédents par une pose glaciale de patriarche, d’une densité minérale… Ces retrouvailles permettent à Scorsese de filmer, davantage que l’Histoire de sa nation, celle de sa propre œuvre, légende romanesque peuplée de monstres sacrés.

Ce plaisir de la réunion est partout, et occasionne certaines scènes d’humour où la quasi parodie s’invite dans le film de gangster, notamment une proposition de promotion à Frank par Hoffa dans une chambre d’hôtel, en pyjama, qui vire au drama conjugal, ou un petit-déjeuner avec Pesci qui décline les différentes céréales disponibles : l’intimité qui décape le mythe est moins du côté de la médiocrité (grand sujet des Affranchis) que de la hauteur humaine, presque touchante, de la faillibilité d’individus qui vivent clairement sans leurs femmes, toutes reléguées à l’arrière-plan.

Il fallait plus de 3h à Scorsese pour mener à bien son récit, qui, là aussi, va prendre le contre-pied de ses modèles : alors que les Affranchis se concluait sur une course contre la montre sous cocaïne, The Irishman va imposer l’expérience de l’essoufflement. Si les gangster restent toujours aussi imposants par leur faconde qui vire au combat de coq lors de débats d’une vanité savoureuse (10 ou 15 minutes de retard ? Quel poisson était emballé sur la banquette arrière ?), le cinéaste qui touche ici au point névralgique de son œuvre est avant tout là pour solder les comptes. A travers des leçons de cinéma (la préparation de l’assassinat d’un boss dans un restaurant de Little Italy peut se regarder comme une véritable master class), et un épuisement assumé de toutes les ressources. Le langage lui-même se gangrène, dans ces pourparlers qui sont toujours ceux de la dernière chance, Frank devenant une sorte de diplomate paralysé par le monolithisme de chaque camp, où des petites phrases codées (It is what it is) disent tout avec une emphase tragique, tout en étant infiniment décortiquées. La dissertation épuisante sur les occurrences du verbe know donne ainsi le vertige, jonglant avec des certitudes (They know it, you know, I know you know) et des impuissances (I know things, menace l’un qui pourrait balancer tout le milieu, avant de répéter qu’il ne peut rien faire d’autre que camper sur ses positions : I don’t know anything else) qui se concluent sur une impasse pour le personnage principal : I don’t know what to do.

La dernière heure sera donc celle de la victoire du temps : celle de la longueur que s’offre le cinéaste, celle des ravages qu’il va regarder bien en face, décapant son esthétique, son habillage (la musique, soudain, s’estompe) et ses figures. On y avait pourtant été préparés dès la scène d’ouverture où l’élargissement d’un champ étriqué semblait convoquer directement le Ford de Searchers avant un plan séquence qui menait à un fauteuil dans une maison de retraite. Tout le récit rétrospectif est ainsi à déglacer de sa mythologie par le fait qu’il est raconté par un survivant, dont la voix off devient même in, pour un plan face caméra qui a tout de la confession documentaire sans fard, à laquelle répondra une réunion du troisième âge carcéral où les corps seront menés à bout de course. Le regard que posait jusqu’alors Scorsese sur ses gangsters, toujours lucide, se mue alors en réflexion sur la condition humaine, débarrassée de tout lyrisme et faisant place à l’autre grande obsession de son œuvre, celle de la religion, qui s’invite sur les dernières scènes comme témoin presque impuissant d’une trajectoire fondée sur la faute et le silence. C’est aussi là que la femme aura enfin sa place, notamment à travers la figure d’une fille qui, dès le début, résista à la corruption de l’Oncle Russel, et oppose au père un mutisme qui le ronge, alors que sa sœur lui résumera en quelques phrases ce que fut leur vie à son contact : celle de la peur d’un homme qui pensait les protéger en tuant.

A quoi bon survivre à la geste héroïque, semble se demander le vieillard cacochyme qui refuse pourtant le soulagement de sa conscience, aux fédéraux qui voudraient, tant qu’il est encore temps, recueillir le témoignage du dernier surveillant sur une affaire qui ne passionne de toute façon plus qu’eux. Cette façon de prolonger le regard sur la décrépitude, généralement réservée au hors champ du récit, fait toute la puissance bouleversante de cet épilogue où le personnage traîne un corps qui pèse et embarrasse autant que sa conscience. Un embarras qui le renvoie presque à l’enfance, dans ce sublime plan final où il demande à ce qu’on ne ferme pas la porte de sa chambre, par peur de se retrouver avec l’unique compagne qu’il lui reste. Dans cette fine embrasure, réponse ascétique à l’ouverture du film, se devine le courage et l’effroi d’un réalisateur qui contemple la destination inéluctable de ses souvenirs, sa parole et son regard.

![]()

Sergent Pepper