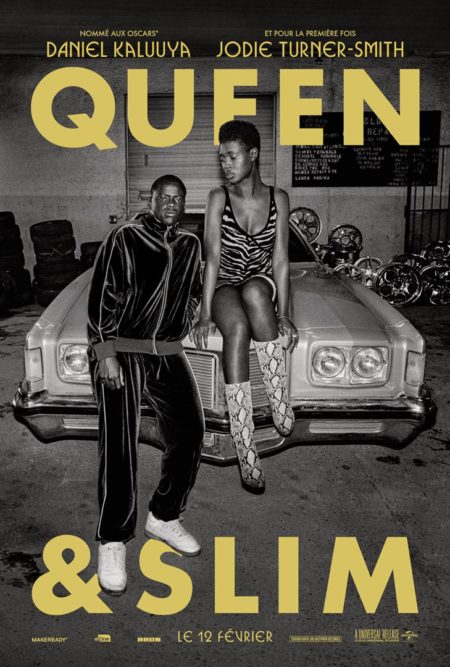

Melina Matsoukas livre avec Queen & Slim un film ambivalent mais flamboyant qui élève le problème de l’exclusion de l’afro-américain au niveau du mythe.

Slim regarde le corps du flic qu’il vient d’abattre, gisant dans son sang sur la chaussée. Un contrôle qui tourne mal, comme tant d’autres, durant lesquels la couleur de peau est le premier délit. Alors que Queen lui dit qu’il faut partir au plus vite, Slim lui dit qu’on ne pas le laisser comme ça.

« Yes, we can », lui retorque Queen.

Voilà où semble en être l’Amérique post Obama, clame Melina Matsoukas dans ce premier film flamboyant, cavale au long cours qui revisite moins Bonnie & Clyde qu’une version racialisée de Thelma et Louise : une rencontre Tinder un peu foireuse, une injustice initiale, et le brusque passage au statut de figures iconiques de héros contestataires.

Tous les ressorts du road movie sont ainsi exploités pour construire une légende éphémère. La propagation de la vidéo sur les réseaux, et les refuges épisodiques dans la communauté noire fait du couple une figure qui encourage la solidarité, à l’image de cette belle séquence dans un bar où la musique et la foule qui danse semble un écrin à leur gloire silencieuse. Mais c’est aussi sur ces malentendus que se greffe une réflexion assez lucide sur les enjeux sociétaux d’un tel clivage racial : la cinéaste se garde bien de produire un brûlot Black Panther, et offre en contraste presque attendri un regard triste sur ceux qui y croiraient encore. Ainsi des noirs trop prompts à la violence vengeresse, des blancs solidaires et des traîtres à la cause, ainsi, surtout, de deux protagonistes qui sont bien en peine de définir un engagement qui leur a été imposé par les circonstances. Les différents portraits jouent de ces subtilités, à l’image de cet oncle roi en son huis-clos, et qui a fait de sa bicoque délabrée un refuge contre le monde, ou de cette épouse d’un vétéran en Irak qui pèse le pour et le contre entre ses vagues notions morales et le prix de la récompense offerte pour les hôtes qu’on invite de force à sa table.

Tous les ressorts du road movie sont ainsi exploités pour construire une légende éphémère. La propagation de la vidéo sur les réseaux, et les refuges épisodiques dans la communauté noire fait du couple une figure qui encourage la solidarité, à l’image de cette belle séquence dans un bar où la musique et la foule qui danse semble un écrin à leur gloire silencieuse. Mais c’est aussi sur ces malentendus que se greffe une réflexion assez lucide sur les enjeux sociétaux d’un tel clivage racial : la cinéaste se garde bien de produire un brûlot Black Panther, et offre en contraste presque attendri un regard triste sur ceux qui y croiraient encore. Ainsi des noirs trop prompts à la violence vengeresse, des blancs solidaires et des traîtres à la cause, ainsi, surtout, de deux protagonistes qui sont bien en peine de définir un engagement qui leur a été imposé par les circonstances. Les différents portraits jouent de ces subtilités, à l’image de cet oncle roi en son huis-clos, et qui a fait de sa bicoque délabrée un refuge contre le monde, ou de cette épouse d’un vétéran en Irak qui pèse le pour et le contre entre ses vagues notions morales et le prix de la récompense offerte pour les hôtes qu’on invite de force à sa table.

C’est ici que se loge l’ambivalence assez passionnante du film. Matsoukas prend clairement le parti de faire de son couple un archétype, notamment dans l’initiation amoureuse qui va se greffer sur leur fuite en avant. Flamboyante, graphique, musicale, la cavale est une épopée assumée, qui fait du lyrisme une énergie à double tranchant : ode à l’amour inconditionnel et beauté tragique se fracassant sur les écueils d’une société malade. La bande son, les filtres un peu trop insta de certaines séquences, les exercices de style (comme le montage alterné entre eros et thanatos, un couple en fusion et les émeutes raciales qu’il déclenche), un bouquet final grandiloquent pourront irriter certains qui y verront une grosseur de trait regrettable.

Mais à la réflexion, ce panache revendiqué fait sens. Au-delà de la recherche évidente de l’émotion du plus grand nombre, Melina Matsoukas exploite sa forme au service d’un propos : de la même façon que l’amour nourrit les récits depuis que la capacité de raconter existe chez l’homme, la condition d’exclusion de l’africain-américain est tellement ancrée dans l’histoire américaine qu’elle a désormais pris les affligeantes proportions du mythe.

![]()

Sergent Pepper