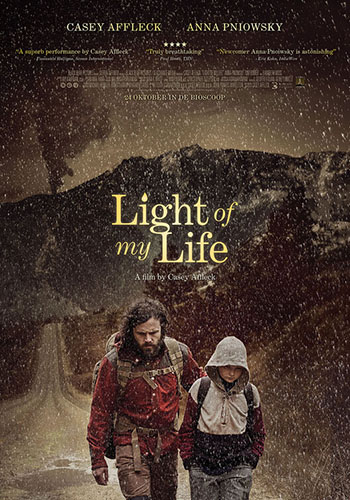

Light of my life de Casey Affleck devait sortir en mai. Confinement oblige, ce sera sans doute en VOD ou à la rentrée, peut-être à la fin de l’année, au pire l’année prochaine. À sa sortie, il faudra en tout cas ne pas le rater. Un film magnifique sur l’amour inconditionnel d’un père pour sa fille survivant dans un monde où une pandémie a éradiqué la quasi totalité de la population féminine.

Pour son deuxième long-métrage après le vrai faux documentaire I’m still here, Casey Affleck revient avec une fiction qui semble avoir été inspirée par certains des metteurs en scène avec qui il a tourné, principalement Gus Van Sant (Gerry), David Lowery (A ghost story) et Andrew Dominik (L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford) dont on retrouve ici le minimalisme formel et la poésie mélancolique de plans immobiles, d’instants éthérés et hypnotiques. Entre ces films-là, entre La route et Les fils de l’homme, Light of my life parvient pourtant à imposer son identité (et sa beauté) dans cette histoire d’un père et sa fille survivant dans un monde foudroyé par une pandémie qui a éradiqué la quasi totalité de la population féminine.

La première scène de Light of my life, à l’instar de celle de la tarte dans A ghost story, donne d’ailleurs le ton de ce que sera le film. Pendant douze minutes, Affleck ne filme rien d’autre qu’un père inventant et racontant à sa fille, Rag, une histoire avant d’aller dormir. Car l’arrière-plan pandémique et post-apocalyptique intéresse moins (presque pas) Affleck que la relation fusionnelle entre un père et sa fille faite d’autant d’amour que d’instinct de prévention et de survie (on imagine ce qu’il adviendrait de Rag, obligée de se faire passer pour un garçon, si elle se faisait attraper par ces hommes qui « ont peur, sont tristes […] et perdent de vue ce qui est bon et important dans la vie », dira le père).

La première scène de Light of my life, à l’instar de celle de la tarte dans A ghost story, donne d’ailleurs le ton de ce que sera le film. Pendant douze minutes, Affleck ne filme rien d’autre qu’un père inventant et racontant à sa fille, Rag, une histoire avant d’aller dormir. Car l’arrière-plan pandémique et post-apocalyptique intéresse moins (presque pas) Affleck que la relation fusionnelle entre un père et sa fille faite d’autant d’amour que d’instinct de prévention et de survie (on imagine ce qu’il adviendrait de Rag, obligée de se faire passer pour un garçon, si elle se faisait attraper par ces hommes qui « ont peur, sont tristes […] et perdent de vue ce qui est bon et important dans la vie », dira le père).

Dans ce monde déchu ramené à une masculinité primitive, confrontée comme jamais à ses propres tares, dans ce monde de pluie et de poussière, Rag et son père, en fuite permanente, tente de conserver ce lien inaltérable qui les unit encore alors que tout s’effondre autour d’eux (société, valeurs, morale) et que ce monde, déchu, cherche sans cesse à rompre ce lien. Le film, dont la lenteur pourra rebuter, privilégie les errements, les silences, les longues discussions entre Rag et son père dont l’humilité, et parfois l’intensité (expliquer à sa fille le cycle de la vie qui l’attend), font naître une émotion rare qui irrigue le film de bout en bout, et font sa force première.

Il faut dire aussi que l’alchimie entre Affleck et Anna Pniowsky, sensationnelle découverte, est parfaite, et offre aux deux personnages un naturel, une profondeur et une évidente complicité auxquels on croit dur comme fer, que ce soit dans les moments de douce quiétude ou ceux plus oppressants, tel ce dernier quart d’heure qui laisse tétanisé par sa soudaine brutalité (mais qui, paradoxalement, semblait inévitable). La superbe musique de Daniel Hart (qui composa, tiens tiens, celle de A ghost story) et les belles tonalités hivernales d’Adam Arkapaw, l’un des meilleurs directeurs de la photographie à avoir émergé ces dix dernières années (il a travaillé pour Jane Campion, David Michôd, Justin Kurzel et sur la saison 1 de True detective), viennent parachever le pouvoir de séduction du film se terminant sur le plan magnifique, à la limite de l’icône religieuse, d’un visage serein inondé de lumière.

![]()

Michaël Pigé