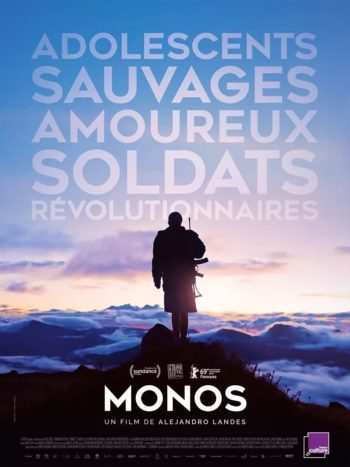

L’apparition de films singuliers, et donc de nouveaux « auteurs » potentiels, est toujours une raison de se réjouir. Reste que les immenses qualités formelles de Monos, du Colombien Alejandro Landes, ne dissimulent qu’à peine de sérieuses insuffisances…

Il faut bien reconnaître que Monos (soit « les Singes », un titre curieusement non traduit à l’international, alors qu’il éclaire – un peu – le propos du film…) est un exemple typique de « film pour festival ». Il réjouira donc le public de ce genre d’événements, un public de cinéphiles instruits, un peu élitiste certes, mais aussi ouverts à des expériences différentes, et toujours ravis de pouvoir placer l’oeuvre d’un nouveau cinéaste dans un système de référence cohérent : Alejandro Landes nous a un peu mâché le travail dans ce domaine, car non seulement il a agrémenté son film de plans représentant ses influences (la tête de porc pour Lord of the Flies qui a inspiré son scénario, les camouflages boueux pour Apocalypse Now, et des passages entiers dans la jungle filmés comme Herzog filmait son Aguirre), mais il a été très explicite sur ce sujet dans ses interviews.

Brillamment mis en scène, magnifiquement photographié, assorti d’une bande sonore assez extraordinaire, Monos offre une très belle « expérience sensorielle », justement, qui peut amener les plus sensibles alternativement à la pâmoison devant maints plans sublimes – surtout dans la première partie, dans la montagne – ou au malaise vagal, certaines scènes s’avérant physiquement éprouvantes. Tout cela impressionne, et ce d’autant que Landes embrasse sans crainte les mystères si fascinants – et si ciné-géniques – de l’adolescence, qu’il sait représenter dans toute leur brutale et sensuelle bêtise. Notre troupe de singes se bat, baise, se drogue, tue, et chacun de ses actes est comme « sublimé » par la magnifique rudesse d’une mise en scène constamment originale, et – c’est plus difficile, bien plus difficile – JUSTE.

Brillamment mis en scène, magnifiquement photographié, assorti d’une bande sonore assez extraordinaire, Monos offre une très belle « expérience sensorielle », justement, qui peut amener les plus sensibles alternativement à la pâmoison devant maints plans sublimes – surtout dans la première partie, dans la montagne – ou au malaise vagal, certaines scènes s’avérant physiquement éprouvantes. Tout cela impressionne, et ce d’autant que Landes embrasse sans crainte les mystères si fascinants – et si ciné-géniques – de l’adolescence, qu’il sait représenter dans toute leur brutale et sensuelle bêtise. Notre troupe de singes se bat, baise, se drogue, tue, et chacun de ses actes est comme « sublimé » par la magnifique rudesse d’une mise en scène constamment originale, et – c’est plus difficile, bien plus difficile – JUSTE.

La seconde partie du film, plus riche en conflits et en rebondissements, dans la jungle colombienne, exprime formidablement bien les épreuves physiques et mentales par lesquelles passent les « guérilleros » et leur otage, et embarque « physiquement » le spectateur dans cette expédition absurde… tout-à-fait comme avait su le faire Werner Herzog, à l’époque de ses premiers films. Il est d’ailleurs passionnant de constater combien Monos est à la fois une oeuvre totalement « actuelle » de par son maniérisme formel qui sacrifie largement au mythe contemporain de l’artiste-virtuose-démiurge, et un héritier du cinéma « expérimental et expérienciel » des années 70.

… ce qui nous amène au gros, gros, problème de Monos : fondamentalement, Landes ne croit pas à ses personnages, il ne ressent rien pour eux, il les aligne comme à la parade pour illustrer sa propre virtuosité, pour rehausser sa propre intelligence de maître absolu de leur monde. Il les fait souffrir, saigner, mourir parce qu’il pourra filmer ces souffrances, ce sang, ces morts de manière brillante. Il n’essaie pas de leur donner une âme, ou même une simple crédibilité : témoin en est le/la fameux/se Rambo, personnage prévu à l’origine comme masculin, et interprété par une jeune fille sur un coup de cœur lors du casting, mais sans que cette ambiguïté, qui aurait pu être passionnante, ne devienne jamais « sujet », n’évolue jamais au delà d’une énigme « physique » qui s’apparente plus finalement à un clin d’œil complice à son public.. Landes ne se fatigue même pas à placer ses personnages au sein d’une histoire qui justifie leur calvaire, puisqu’il sait son spectateur suffisamment cultivé et intelligent pour remplir de lui-même tous les « trous » de la « narration ». Il fait le pari que son public sortira du visionnage du film prêt à argumenter sur la force de sa vision sur les « enfants soldats » (alors que sans contexte politique ou économique, il est bien difficile de représenter / se représenter ce « phénomène »…), ou je ne sais quel autre thème que nous, cinéphiles, arriverons bien à imaginer pour étayer notre plaisir.

Mais Landes finit par trahir son profond manque d’intérêt pour ses personnages et son… « histoire » : lorsqu’il clôt son film sur un regard caméra supposé être signifiant, et qu’il laisse tout son petit monde en plan. On pourrait presque croire à un cliffhanger de série TV bas de gamme, et attendre la saison suivante. Mais non, c’est un « geste artistique », ou plutôt c’est ainsi que ce lâchage en règle sera justifié.

![]()

Eric Debarnot