Vous rappelez-vous comment nous dansions et faisions la fête, fous et insouciants, au soleil d’Ibiza ou sous la pluie de Manchester ? White Lines évoque notre jeunesse radieuse, mais aussi les cicatrices douloureuses qui nous restent, et frôle par instants l’excellence…

La perspective d’une vraie réussite…

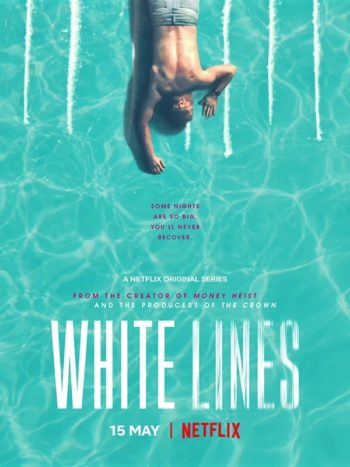

Les premiers épisodes de White Lines sont tout simplement enthousiasmants, au point qu’on affûte déjà ses superlatifs, et qu’on commence à répandre la bonne parole autour de soi : cette co-production britannico-espagnole, faisant le grand écart entre le soleil d’Ibiza et la grisaille de Manchester, mais aussi entre un passé de fête et de folie et un présent qui déchante salement, pourrait-il devenir une sorte de mini-« Breaking Bad » ?

Un sujet passionnant (que reste-t-il de nous, de nos rêves, de nos amours, une fois que le temps et l’argent sont passés dessus ?), quelques acteurs charismatiques (Tom Rhys Harries, en star adorable et torturée de la scène rave mancunienne, puis en prince des nuits d’Ibiza, est parfait, ce qui est essentiel pour que toute l’histoire, qui tourne autour de lui et seulement autour de lui, fonctionne !), une réalisation soignée, voire régulièrement inventive en particulier lorsque l’action s’emballe et la tension monte (Alex Pina, vétéran de la télévision espagnole et responsable de la Casa de Papel)… des qualités indéniables auxquelles il faut ajouter la photogénie des Baléares et la truculence des deux langues qui se mêlent harmonieusement ici (la belle rudesse de l’accent de Manchester contre la vulgarité sensuelle de l’espagnol, ça fait des étincelles !).

Un sujet passionnant (que reste-t-il de nous, de nos rêves, de nos amours, une fois que le temps et l’argent sont passés dessus ?), quelques acteurs charismatiques (Tom Rhys Harries, en star adorable et torturée de la scène rave mancunienne, puis en prince des nuits d’Ibiza, est parfait, ce qui est essentiel pour que toute l’histoire, qui tourne autour de lui et seulement autour de lui, fonctionne !), une réalisation soignée, voire régulièrement inventive en particulier lorsque l’action s’emballe et la tension monte (Alex Pina, vétéran de la télévision espagnole et responsable de la Casa de Papel)… des qualités indéniables auxquelles il faut ajouter la photogénie des Baléares et la truculence des deux langues qui se mêlent harmonieusement ici (la belle rudesse de l’accent de Manchester contre la vulgarité sensuelle de l’espagnol, ça fait des étincelles !).

et le retour à la réalité…

Et puis, patatras, voilà qu’à mi-parcours, alors qu’on se délecte de ce mélange original de violence burlesque (toute la partie sur les dealers roumains est excessivement jouissive) et de quête de sens, entre fêtards vieillissants, hippies défoncés, mafieux fatigués, mère incestueuse déculpabilisée, hommes de main en quête de rédemption, White Lines se met à salement patiner. Il suffit de trois épisodes qui privilégient en dépit du bon sens des scènes sentimentales sucrées, et font agir certains personnages de manière incompréhensible, contredisant la (relative) subtilité des rapports établis jusque-là, pour que la désillusion, voire même un poil d’ennui s’installent. Manque de rigueur dans l’écriture, manque de maîtrise dans la direction d’acteurs (on se rend compte à mi-parcours que Laura Haddock, le personnage principal (!), commence à nous irriter avec son éternelle mine perdue et désespérée, et son absence totale de boussole morale), ou bien les deux à la fois ?

Bien sûr, la conclusion de la série est remarquable, le cap est redressé : l’énigme est résolue de manière crédible, et le dernier épisode se clôt sur un goût d’amertume qui nous réconcilie presque totalement avec White Lines. Avec quand même un léger doute, et une grosse crainte : cette fin en pointillés, que l’on aime trouver élégante, n’indiquerait-elle pas la possibilité d’une seconde saison ?

PS : Qui aime la culture musicale anglaise, ou qui a des souvenirs (brumeux) des années « rave » à Manchester ou / et à Ibiza ne pourra que prendre beaucoup de plaisir à la description énergique et juste d’une période où rêver, faire de la musique, aimer et danser était encore possible. Grâce au superbe personnage d’Alex Collins, White Lines nous touche profondément.

![]()

Eric Debarnot