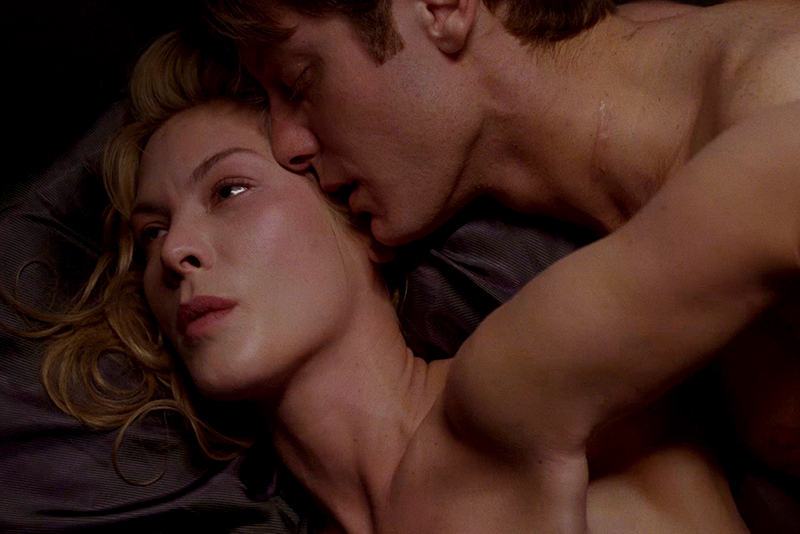

Crash, le chef-d’œuvre cul(te) et controversé de David Cronenberg, ressort aujourd’hui en version restaurée 4K. À découvrir, à revoir ou à re-revoir pour celles et ceux raffolant d’expériences hors norme.

Il fallait au moins David Cronenberg, cinéaste du trouble et des métamorphoses, pour arriver si précisément à mettre en images «le mystérieux érotisme des blessures» du livre cul(te) de J. G. Ballard, et il avait déjà prouvé avant Crash qu’il était doué pour adapter des romans en se les appropriant de façon totalement personnelle (Dead zone, Faux-semblants et surtout Le festin nu). Cronenberg, en faisant sien le récit clinique de Ballard, explore une nouvelle forme de sexualité qui amalgamerait pulsions érotiques et pulsions de mort liées à la voiture, et le programme du film (qui fit scandale à Cannes et irrita même Coppola, alors président du jury) entend montrer comment en retirer une forme d’extase jusqu’aux limites, éventuellement au risque, du trépas.

Extase inédite («l’extase des collisions de front») qui va de pair avec le remaniement extrême du corps humain dont Cronenberg est grand connaisseur depuis ses premiers films (Frissons, Rage, Chromosome 3…) et qui, ici, se manifeste en cicatrice protubérante (transformée en organe sexuel féminin singulier), en plaies et hématomes à vif (assimilés à des zones érogènes) ou en prothèses et engins orthopédiques extravagants. Les personnages du film, en exprimant (ou imaginant) leurs désirs déréglés, voire leur propre mort, s’efforcent d’assouvir leur besoin de sexe conditionné par la contrainte d’un habitacle de voiture, par les enjeux de l’impact motorisé, sa répétition et ses inévitables séquelles.

Extase inédite («l’extase des collisions de front») qui va de pair avec le remaniement extrême du corps humain dont Cronenberg est grand connaisseur depuis ses premiers films (Frissons, Rage, Chromosome 3…) et qui, ici, se manifeste en cicatrice protubérante (transformée en organe sexuel féminin singulier), en plaies et hématomes à vif (assimilés à des zones érogènes) ou en prothèses et engins orthopédiques extravagants. Les personnages du film, en exprimant (ou imaginant) leurs désirs déréglés, voire leur propre mort, s’efforcent d’assouvir leur besoin de sexe conditionné par la contrainte d’un habitacle de voiture, par les enjeux de l’impact motorisé, sa répétition et ses inévitables séquelles.

À exprimer leur jouissance par la violence du choc, la pénétration dans la chair d’appareillages divers et sa fusion/dislocation avec eux. La réalité en devient absconse, impuissante à les satisfaire ; ils s’en détournent volontairement. Cronenberg ne cherche pas à juger leur comportement réduit à une pure fétichisation de l’automobile (et ses dérivés : accidents, casses, vitesse, trafic…) qui les soustrairait d’une sexualité normative. Il les regarde, très simplement (sa mise en scène est un modèle de sophistication minimale), tenter de se réinventer, de trouver ce «point d’intersection entre leurs organes génitaux et le tableau de bord», expérimentant de fait de nombreuses scènes érotiques s’éloignant de cette normativité, étranges pour certaines, inattendues pour d’autres, dérangeantes pour quelques-unes.

Celle dans le lavage automatique (sans doute le climax du film) est ainsi la symbiose parfaite du charnel et du mécanique où chaque chose, chaque mouvement se répond et interagit : crissements du cuir et frottement des rouleaux, râles gutturaux et bruits sourds contre la carrosserie, sperme et liquide nettoyant… Le film baigne dans une superbe atmosphère atone (dialogues chuchotés, suppliques murmurées, lumières bleu-gris, mauve et nuit noire, décors dépouillés, musique aux accords métalliques et froids) qui paraît même influer sur le jeu des acteurs en perpétuel état d’engourdissement, comme sous hypnose, et dont il faut saluer les magnifiques prestations (en particulier la sensualité glaciale de Deborah Kara Unger et l’animalité rugueuse, blafarde, d’Elias Koteas) et l’engagement total, sans hésitation, dans un projet aussi casse-gueule.

Ambitieux, cérébral et rigoriste, Crash, que Ballard considère comme un chef-d’œuvre, «le premier film sérieux sur la technologie et le sexe», parle d’un monde «brutal aux lueurs criardes qui nous sollicite de façon toujours plus pressante». Un monde où les envies, les intentions, se situeraient ailleurs, autrement, à plusieurs et sans distinction de genre, pour mieux s’incarner, appréhender quelles vérités, envisager quel devenir machine ? Cronenberg unit l’homme désespérément organique aux possibles (et aux plaisirs) de la tôle, froissée ou non, avec une réelle ambition d’interprétations et d’exigence cinématographique.

![]()

Michaël Pigé