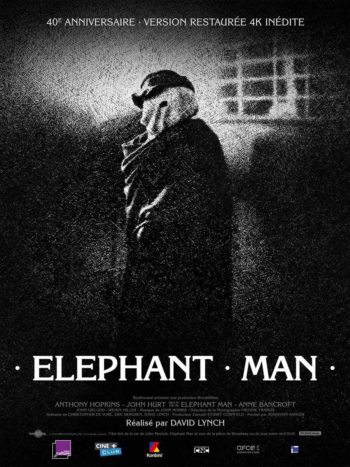

La ressortie en salles du second film de l’immense David Lynch, le fameux Elephant Man permet de se poser avec le recul la question du rapport du réalisateur avec la forme classique du Cinéma.

Par son sujet (la différence et la tolérance), par son registre (pathétique et humaniste) et par son traitement (un classieux noir et blanc en 1980), Elephant Man a tout du grand film prestigieux destiné à conquérir les cœurs de la foule et la rétine de la critique. Et à raison.

Faire un film sur la laideur et la cruauté qui s’avère finalement si beau est l’apanage d’un grand réalisateur.

Le récit suit une progression savamment étudiée : celle, tout d’abord de la découverte de l’homme difforme, de plus en plus exposé à la lumière, dans l’obscurité d’une cave, puis en ombre chinoise, puis sous une cagoule. Celle ensuite de son humanisation : alors qu’on le croit attardé, il s’éveille au langage, à la mémoire et à la lecture : là encore, entre la Bible et Roméo & Juliette, Lynch se plie à l’Angleterre victorienne et assume le cadre conventionnel de son film.

La dialectique conventionnelle, déjà largement exploitée chez Browning, de la monstruosité morale des êtres valides face à l’humanité des monstres est menée avec épure et sans trop d’excès de pathos, même si la démonstration peut s’avérer redondante par instants : la maquette de la cathédrale piétinée, l’enfermement dans la cage à côté des singes et la solidarité des autres difformes vire un peu au didactique.

La dialectique conventionnelle, déjà largement exploitée chez Browning, de la monstruosité morale des êtres valides face à l’humanité des monstres est menée avec épure et sans trop d’excès de pathos, même si la démonstration peut s’avérer redondante par instants : la maquette de la cathédrale piétinée, l’enfermement dans la cage à côté des singes et la solidarité des autres difformes vire un peu au didactique.

Le plus intéressant est la touche que l’auteur ajoute à son sujet, car il s’agit bien d’un film de David Lynch, même s’il honore ici une commande. L’obsession pour les sous-sols et la machinerie de l’ère industrielle traverse tout le film, écho à bien des visions du précédent Eraserhead. Éruptions de fumée, mouvances de celles que la peau boursouflée de Merrick offre aux regards. Corps asservis à une machinerie brutale et déshumanisante, dans une ville toujours plus grande et saturée d’une foule en mal de sensations fortes.

Car l’autre thématique est bien évidemment celle du regard et du spectacle. Où qu’il se trouve, John Merrick est le centre d’attention. De la foire populaire à la faculté de médecine, des salons mondains à la l’opéra, il est celui qu’on exhibe avec plus ou moins de violence, en assumant plus ou moins son désir voyeur. Deux points d’orgues viennent achever son apprentissage : le spectacle improvisé dans les toilettes de la gare où l’on arrache sa cagoule et où, pour la première fois, Merrick hurle face à la foule en niant son apparence par un cri qui revendique son humanité, resté célèbre : « I am not an animal ! I am a human being ! I… am… a man ! » Enfin assumé, il peut devenir spectateur, lors du spectacle final, hommage poétique et virtuose de Lynch aux machineries du théâtre, de l’illusionnisme, et, partant, aux origines du cinéma, notamment à Méliès.

Mais les scènes les plus belles sont celles des contrechamps proposant le regard posé sur Merrick : la compassion effarée de Treves, l’intérêt aveugle de Bytes, l’effroi de l’infirmière ou la fascination de l’actrice Marge Kendal. Lynch dépasse, dans cette progression, la dichotomie simpliste et manichéenne du propriétaire cupide et du médecin humaniste. Durant tout le film, le spectateur peut se demander quelles sont les motivations réelles de tous ceux qui s’acharnent à aider Merrick : Treves se pose lui-même la question, et remerciera son patient de ce qu’il lui a apporté et appris. Mais le directeur qui fait appel à la Reine Victoria ou l’actrice qui fait se lever toute la haute société lors du spectacle final soulève de lourdes ambiguïtés : l’ambition personnelle de l’un, la récupération d’une mode par l’autre qui vole à Merrick son statut de spectateur pour le remettre au centre des regards. Qu’applaudit réellement la foule ? L’extraordinaire de la présence de Merrick ? Sa différence ? Mérite-t-il des applaudissements ? Une piste, peut-être, qui permettrait à cet acmé de dépasser les pensums hollywoodiens : la foule s’auto-congratule, débordante de suffisance et complaisante quant à sa propre charité chrétienne.

Lorsqu’il construit la maquette de la cathédrale dont il ne voit que le sommet de sa fenêtre, Merrick explique à l’infirmière : « I have to rely on my imagination for what I can’t actually see »… Finalement, c’est par le classicisme le plus strict que Lynch repose une question qui traverse tous ses films : celle de son rapport au regard, au monstrueux et à ce qui, justement, est montré ; et enfin, du statut bien ambigu lui aussi de ceux qui regardent.

![]()

Sergent Pepper