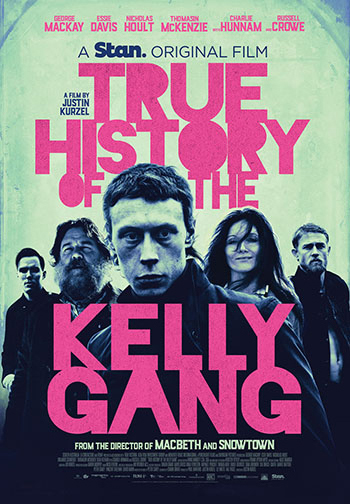

Après Les crimes de Snowtown et Macbeth (on laissera de côté l’erreur de parcours Assassin’s creed), retour en force pour Justin Kurzel avec un film coup de poing sur le bandit légendaire australien Ned Kelly.

En Australie, Ned Kelly est une gloire, c’est même une icône. Bandit de grand chemin du milieu du 19e siècle, hors-la-loi à la Jesse James et à la Robin des bois, ou simple meurtrier opportuniste, l’image de Kelly, affrontant la police dans un ersatz d’armure avant son arrestation et sa pendaison (à 25 ans), est restée profondément ancrée dans la culture populaire australienne. Mick Jagger, en 1970 sous la direction de Tony Richardson, et Heath Ledger, en 2003 sous la direction de Gregor Jordan, l’ont interprété chacun à sa façon dans des versions très standards, quand Justin Kurzel décide lui d’en dynamiter l’incarnation en en faisant un délire baroque tendance queer en plein no man’s land australien (le film a, en partie, été tourné dans les fascinantes Winton Wetlands).

C’est George MacKay qui, cette fois, prête ses traits au célèbre bushranger, et le jeune acteur, décidément incontournable, livre ici une prestation sauvage et hallucinée (l’une de ses meilleures) prouvant, s’il en était encore besoin, qu’il a déjà tout d’un grand. Kurzel et son scénariste Shaun Grant ont fait de Kelly une espèce d’ado fougueux et gothico-sentimental échappé d’un musical rock. Avec sa nuque longue, son torse glabre tout en muscles secs et son look presque androgyne, le Kelly nouveau est un être torturé que Kurzel et Grant montrent avant tout comme un homme cherchant à apprendre sur lui-même, à écrire sa propre, sa vraie histoire (True history of the Kelly gang, annonce le titre original) et sa légende, évidemment.

C’est George MacKay qui, cette fois, prête ses traits au célèbre bushranger, et le jeune acteur, décidément incontournable, livre ici une prestation sauvage et hallucinée (l’une de ses meilleures) prouvant, s’il en était encore besoin, qu’il a déjà tout d’un grand. Kurzel et son scénariste Shaun Grant ont fait de Kelly une espèce d’ado fougueux et gothico-sentimental échappé d’un musical rock. Avec sa nuque longue, son torse glabre tout en muscles secs et son look presque androgyne, le Kelly nouveau est un être torturé que Kurzel et Grant montrent avant tout comme un homme cherchant à apprendre sur lui-même, à écrire sa propre, sa vraie histoire (True history of the Kelly gang, annonce le titre original) et sa légende, évidemment.

De gang, il sera d’ailleurs peu question, à peine quelques exactions commises reléguées dans le dernier tiers du film (dont une fusillade nocturne filmée comme un trip expérimental). Le scénario fait plutôt la part belle à la jeunesse tourmentée de Kelly (père à la virilité dépréciée, mère aimante mais imposant son emprise, sergent despote, mentor ogresque) et à sa construction d’adulte d’avant sa funeste renommée en parvenant à s’affranchir de ces figures tutélaires et/ou destructrices. Toute sa vie, Kelly aura été un misfit, n’évoluant que dans un contexte de violences familiales et sociales, toujours hors des normes jusque dans une masculinité aux repères brouillés.

Celle du père, adepte du travestissement, aux robes portées à leur tour par les membres du gang en passant par un homoérotisme qui, à travers une sorte de male gaze détourné, n’hésite jamais à dénuder MacKay, Charlie Hunnam et Nicolas Hoult (d’autant que les femmes sont ici quasi absentes, sinon la mère, présente de l’enfance à la dernière étreinte avant la mort). Cette vision atypique du mythe Kelly, traversée de bruit et de fureur, de fulgurances sensorielles et esthétiques, apporte un souffle follement tragique (et contemporain) à une existence qui n’aura été que flingues, fuites et faim d’émancipation.

![]()

Michaël Pigé