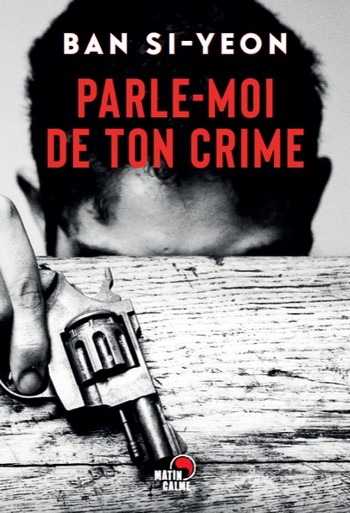

Parle-moi de ton crime, un polar coréen de BAN Si-Yeon hyper-violent sur l’hyper-violence de la société, qui devient une sorte de fable sur la justice et le capitalisme et sur les mérites d’une organisation privée qui venge, à des tarifs prohibitifs, des victimes que la société ne protège plus. A méditer !

La violence, la violence, la violence, la violence, la violence – euphorisant !?

Il y a d’abord un style déstabilisant – la manière dont certains paragraphes sont construits, dont les dialogues sont coupés. Il y a ensuite des chapitres où la différence entre le narrateur et les autres personnages est – volontairement, on imagine – ambigüe et rend la lecture complexe, un peu hasardeuse. Il y a aussi des phrases et des expressions déroutantes qui quelquefois confinent à la poésie – le décalage culturel joue certainement pour beaucoup mais je me demande encore ce que signifie “l’humiliation s’est abattue sur mes nerfs optiques” (258). Il y a, enfin et surtout, la violence. La violence, la violence, la violence … Des sociopathes, des sociopathes et encore des sociopathes. Des psychopathes, aussi – difficile de faire la différence entre les deux. Cela donne des sociopathes contre des sociopathes et contre des psychopathes, et l’inverse. En permanence.

Les formes de la violence

La violence de Parle-moi de ton crime est d’abord la violence du monde, la violence quotidienne des uns envers les autres, de ceux qui agressent quotidiennement leurs proches, leurs animaux, des inconnus pour le plaisir ou pas, juste parce qu’ils sont énervés et qu’il n’y a pas de raison de ne pas se défouler. Essentiellement, il s’agit de viols – il y a bien un pauvre chien qui se fait tabasser, mais il reste une victime exceptionnelle dans le roman. Il y a une violence sociale – celle d’une société qui permet à ceux qui sont en haut, au-dessus du panier de crabes de faire plus ou moins ce qu’ils ont envie de faire et d’échapper à la justice des hommes. Cette violence une violence de domination, d’exploitation des faibles par les forts. La violence que subissent les victimes. La mauvaise violence, à laquelle s’oppose ce qu’on osera appeler – mais c’est le message de BAN Si-Yeon – bonne … la violence vengeresse, justicière. Au service de cette justice, des coups de pieds, de poing, coups de couteaux – l’arme blanche est très utilisée et très efficace pour trancher les chairs et faire couler le sang.

La violence de Parle-moi de ton crime est d’abord la violence du monde, la violence quotidienne des uns envers les autres, de ceux qui agressent quotidiennement leurs proches, leurs animaux, des inconnus pour le plaisir ou pas, juste parce qu’ils sont énervés et qu’il n’y a pas de raison de ne pas se défouler. Essentiellement, il s’agit de viols – il y a bien un pauvre chien qui se fait tabasser, mais il reste une victime exceptionnelle dans le roman. Il y a une violence sociale – celle d’une société qui permet à ceux qui sont en haut, au-dessus du panier de crabes de faire plus ou moins ce qu’ils ont envie de faire et d’échapper à la justice des hommes. Cette violence une violence de domination, d’exploitation des faibles par les forts. La violence que subissent les victimes. La mauvaise violence, à laquelle s’oppose ce qu’on osera appeler – mais c’est le message de BAN Si-Yeon – bonne … la violence vengeresse, justicière. Au service de cette justice, des coups de pieds, de poing, coups de couteaux – l’arme blanche est très utilisée et très efficace pour trancher les chairs et faire couler le sang.

Des motifs très différents

Pour en être homogène, cette bonne violence obéit à différents motifs et des objectifs différents. Il y a d’abord une violence qu’on pourrait dire “artisanale”, impulsive, colérique – celle du “combattant”, qui entre en violence pour venger une amie victime d’un ex qui a diffusé une sextape sur internet et comprend qu’à frapper et faire mal, il a trouvé sa voie. Il y a ensuite une violence presque douce – celle du “professeur” qui, accompagné d’un gamin qui lui sert d’apprenti, tue pour rendre service à ceux qui souffrent. Il y a enfin une violence professionnelle – celle de l’Organisation qui tue, violente, torture de manière sophistiquée et qu’on approche au travers des actes de l’un de ses sous-directeurs – le “chasseur”. Le “combattant”, le “professeur”, le “chasseur” et leurs victimes… voilà les personnages autour desquels tourne Parle-moi de ton crime – même si le “professeur” et son apprenti semblent être un peu secondaires dans l’histoire, une histoire à la fois assez simple et assez complexe.

La violence au nom de la justice ?

Cette violence excessive est écœurante. Parle-moi de ton crime est souvent éprouvant. Mais à force d’en être écoeurante, cette violence finit par devenir euphorisante et provoquer une sorte d’ivresse… Surprenant ? Oui, évidemment parce que cela révèle des sentiments qu’on préfèrerait laisser enfouis au fond, très au fond de soi. Mais le sentiment d’ivresse qui naît de la répétition des coups et des yeux qui éclatent et du sang qui coule s’explique parce que cette violence prétend s’exercer au nom de la justice, une justice qui n’est plus rendue. Elle prétend corriger une violence encore plus forte. Elle venge ceux que la société ne protège plus. Le “professeur”, le “combattant” semblent avoir le sentiment d’être au service de cette justice qui a disparu. Ce n’est pas le cas du “chasseur” qui a compris que ce n’était qu’une illusion. Comment savoir si ceux que l’on tue de manière artisanale – comme le font le “professeur” et le “combattant” – sont bien mauvais ? Comment être certain que ces gens-là n’allaient pas faire du bien ? Qu’en les tuant – et en vengeant certains –, on ne fait pas plus de mal que de bien ? Impossible. Faire le justicier de manière indépendante n’a pas de sens. La seule option est une violence maîtrisée, scientifique, planifiée, celle de l’organisation … La violence de l’organisation semble échapper à ce dilemme d’une vengeance qui risquerait de se tromper. La raison ? L’organisation fait payer ses services, cher, très cher … elle ne peut pas se louper. Une organisation privée qui venge, à des tarifs prohibitifs, des victimes que la société ne protège plus ?! C’est le message de ce roman – malheureusement un peu bancal formellement – mais si profond. Etonnant qu’il n’ait pas déclenché plus de discussions en France !

![]()

Alain Marciano