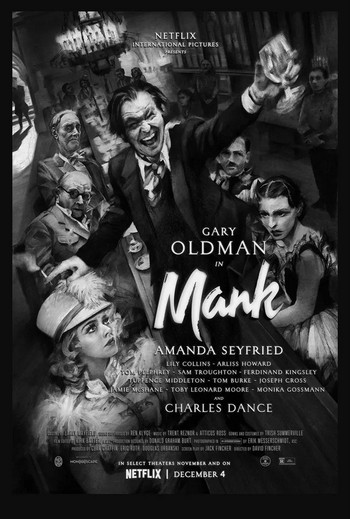

Avec son perfectionnisme légendaire, David Fincher dresse le portait d’une industrie et d’une époque, le Hollywood des années 30 à travers celui de Herman J. Mankiewicz, scénariste du « Citizen Kane » d’Orson Welles, incarné à l’écran par un brillant Gary Oldman.

Le projet ne trompait personne, et le carton initial posant le contexte de l’intrigue enfonce le clou : en évoquant les conditions exceptionnelles de création octroyées à Orson Welles en 1941 pour mettre en chantier Citizen Kane, le prodige jouissant d’une totale liberté artistique, on ne peut évidemment que penser à la manière dont David Fincher vient d’acheter la sienne : en passant chez Netflix, qui, en contrepartie d’une juteuse collaboration du côté de la série (House of Cards, Mindhunter, Love, Death & Robots), lui laisse les coudées franches pour réaliser dans les meilleures conditions possibles un film pour lequel les vieux studios se seraient révélés particulièrement frileux.

Voici donc le génie de l’époque qui se frotte au mythe d’un autre temps, l’un des réputés plus grands films de l’Histoire, et l’âge d’or d’une industrie dont il s’agira, bien évidemment, de faire la satire. Un rite initiatique inhérent à une grande carrière, en somme, et qui suit de près ce que Quentin Tarantino a fait l’année dernière avec Once Upon A Time… in Hollywood. Sous la frénésie nerveuse du jazz, l’usine à rêves fourmille de talents, et David Fincher ne résistera pas au plaisir de l’exposition de l’esprit des studios à la faveur d’un walk & talk virtuose, ou d’une écriture improvisée par une team de scénaristes aussi talentueux que cyniques quant aux attentes du public.

Voici donc le génie de l’époque qui se frotte au mythe d’un autre temps, l’un des réputés plus grands films de l’Histoire, et l’âge d’or d’une industrie dont il s’agira, bien évidemment, de faire la satire. Un rite initiatique inhérent à une grande carrière, en somme, et qui suit de près ce que Quentin Tarantino a fait l’année dernière avec Once Upon A Time… in Hollywood. Sous la frénésie nerveuse du jazz, l’usine à rêves fourmille de talents, et David Fincher ne résistera pas au plaisir de l’exposition de l’esprit des studios à la faveur d’un walk & talk virtuose, ou d’une écriture improvisée par une team de scénaristes aussi talentueux que cyniques quant aux attentes du public.

Fincher a clairement le goût du défi, et sait que son déjà légendaire perfectionnisme va être scruté à l’aune de cette époque au lustre patiné. Le travail de son chef opérateur (Erik Messerschmidt, officiant déjà sur Mindhunter, et qui va, pour sûr, faire parler de lui à l’avenir) épouse ainsi l’air du temps par un noir et blanc époustouflant, qui sait allier la brillance des intérieurs à la douceur cotonneuse de l’été environnant, alignant les séquences comme autant de morceaux de bravoure esthétique. Le sujet se prête bien évidemment au formalisme, dans ce temple du faux où la magnificence s’accompagne toujours d’une exhibition des coulisses : une fête à thème qui exige des convives qu’ils se déguisent comme dans un cirque, le parc zoologique d’une propriété à l’exotisme incongru, ou le défilé de façades de maisons au milieu des studios, comme un cortège funéraire pour accompagner le départ en fanfare d’une starlette. La lumière devient dans cette optique un personnage de premier plan, que ce soit durant la superbe nuit de l’élection où les néons, ampoules et flash crépitent tandis que trône l’éléphant républicain de glace étincelante, ou dans toutes les voies qu’elle se fraie pour atteindre les intérieurs, le plus souvent par des persiennes ou des fenêtres, par flots vifs qui rappellent régulièrement ceux des projecteurs cinématographiques.

Dans ce portait d’une industrie et d’une époque, Fincher (Jack, le père, à l’écriture) fait la part belle à un regard sans fard, où les élites jouent la comédie des mondanités, des trahisons et des transferts dans une effervescence on ne peut plus toxique. Au sommet du pouvoir, les lucides, qui savent qu’ils peuvent faire croire au public que King Kong mesure 15 mètres, ou que Marie Pickford est encore vierge à 40 ans. L’étalage du luxe, de la fatigue et du cynisme n’est pas loin d’un tableau d’une Versailles décadente qui en poussera plus d’un à la nausée, au sens propre du terme.

Et Citizen Kane, dans tout cela ? Le film et son écriture est en réalité un pivot pour une évocation en étoile qui embrasse les hommes, l’époque et une réflexion plus générale sur le cinéma. Si, du point de vue purement narratif, sa gestation n’évoque que rarement le film à venir, Fincher le cite néanmoins visuellement à plusieurs reprises, que ce soit dans ces intérieurs démesurés (la scène où Mayer demande à ses employés de renoncer à leur salaire), ces cheminées surdimensionnées, le travail sur le son (cet écho continu aux voix des personnages) ou même la chute d’une bouteille au bas du lit qui rappelle évidemment celle de la boule de neige dans le légendaire prologue à venir. La dimension méta du film est sans cesse brandie, que ce soit dans les cartons annonciateurs des différentes séquences, tapées à la machine sur le modèle d’un scénario, (Ext. Jour, flashback, etc.) ou même, coquetterie ultime, un repère de changement de bobine ajoutée en postproduction.

© Netflix

La narration non linéaire elle-même cite les innovations si modernes de son prestigieux modèle : la rédaction du scénario est le prétexte à des allées et venues avec les souvenirs de Mankiewicz, qui expliquent en partie les comptes qu’il a à régler avec Hearst, un nœud autour duquel se cristallisent le passé, le présent (la pression de ses pairs pour renoncer à ce déballage) et, bien évidemment, le futur, Fincher évoquant sans détours un état des lieux de l’industrie, et, surtout, de la collusion entre fiction et gouvernance. La fameuse campagne pour le poste de gouverneur de la Californie en 1934 voit Hollywood se mobiliser contre le socialiste Upton Sinclair, et recourir à la création d’actualités fallacieuses pour exciter la crainte des votants, assurant une propagande qui renvoie évidemment à la brulante actualité des fake news 80 ans plus tard.

Le récit fait donc feu de tout bois : l’industrie, la politique, le syndicalisme, l’actualité internationale avec la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne, associée à un name dropping supposant une connaissance assez solide des différentes figures de proue de la MGM ou la RKO, le tout associé à des citations, de Pascal à Groucho Marx, dans un déluge verbal qui peut, par instant, proprement étouffer.

Encyclopédique, élitiste, intertextuel, virtuose dans la mise en scène de personnages acerbes, cyniques et débitant des saillies trop bien tournées pour être spontanées : l’accumulation des superlatifs semble se rigidifier progressivement et devenir un piège muséifiant pour l’ambitieux réalisateur.

C’est que son film, d’une densité exceptionnelle pour une durée si raisonnable – deux heures et quart seulement, on a peine à y croire – n’a pas fini de dévoiler ses pistes de réflexion. Car Mank est aussi le portait d’un homme, qui commence le récit en fort mauvaise posture, bloqué dans un plâtre, alité et confiné pour un sevrage duquel devra surgir l’écriture du scénario, tandis que son premier flashback le voit de nouveau s’écroulant sur un lit, imbibé d’alcool. Un homme brillant, (et un interprète, Gary Oldman, au sommet) certes, mais qui trempe sa plume à l’encre de sa propre noirceur, jouant sa vie en forfanteries comme il écrit celle des autres : avec esprit, mais sans y croire, parachevant son pessimisme dans des paris perdus d’avance, et donnant à qui veut l’entendre des leçons désabusées sur un monde dont il ne connait que trop les coulisses. Si la garde ne baisse que très rarement – on retrouve bien là le génie presque pathologique des personnages de Fincher, de Zodiac à Gone Girl, en passant par The Social Network – le regard posé sur les fêlures du scénariste ne ment pas. La relation à l’épouse est certes plus convenue, et les mentions de son angélisme à l’égard des allemands dont il a soutenu l’exil un peu faciles, mais c’est dans son lien à d’autres personnages que se joue véritablement sa personnalité : l’ambivalence de sa relation à Marion Davies, épouse opportuniste et assez fascinante de Hearst, le bel affrontement de tendresse entre un homme à son crépuscule face son frère à l’aube d’une prestigieuse carrière, et, bien évidemment le lien à Hearst lui-même.

© Netflix

L’esthétique, si soignée, ne renvoie ainsi pas seulement à une mise en valeur du règne des apparences. Certaines séquences, véritablement poétiques, s’imposent avec une beauté qui ne joue plus, et ne cherche rien d’autre qu’une émotion : le point de vue, depuis la terrasse, sur la campagne brûlée du Mojave, ou un pique-nique au cadrage somptueux sont autant de pauses offertes à la marge de la babylonienne cité des anges. La richesse de l’image est toujours un substitut au langage, un élément supplémentaire qui refuse l’asservissement de la simple illustration et vibre de sa propre signification. De la même manière, dans cette lutte constante pour briller, la référence fictionnelle est toujours un pas de côté qui permet un éclairage voilé sur la vérité : le script de Citizen Kane, comme le lieu d’une rivalité entre Mank et Welles, et comme le règlement de compte avec Hearst ; Cervantes, pour une tirade épique où les masques tomberaient, et l’anecdote du singe à l’orgue de Barbarie en guise de réponse du vieux singe à celui qui lui faisait la grimace.

Sous le vernis rutilant de la reconstitution, la satire est en réalité une seconde surface : Mank jubile certes de montrer les génies à l’œuvre, et la lucidité fielleuse avec laquelle ils survivent dans un monde brutal, mensonger et élitiste ; mais il invite aussi, insidieusement, à retracer le parcours de clowns qui, tout en faisant mine d’arracher le masque de leurs congénères, se condamnent à en porter un à leur tour, le temps, au moins, de dissimuler leur part d’ombre. Le succès final du film n’est en réalité mentionné que comme l’histoire d’une supercherie supplémentaire, Orson Welles s’attribuant une part de la paternité du script, et l’amertume de l’échange des deux protagonistes oscarisés s’interpellant par médias interposés fait surtout état d’une grande solitude. Personne ne doit s’y tromper : dans ce monde des illusions, la flaque laissée par l’ivrogne est le miroir tendu à l’hypocrisie d’un milieu tout comme aux tentations mégalomanes du virtuose qui les contemple.

![]()

Sergent Pepper