On n’est pas philosophe parce qu’on accumule les bonnes questions sur le devenir de l’humanité. On n’est pas un grand auteur de BD parce qu’on maîtrise la beauté formelle de ses ouvrages. Voilà la double leçon qu’on peut tirer de la lecture – éprouvante – de Carbone & Silicium.

Un travail formel exceptionnel

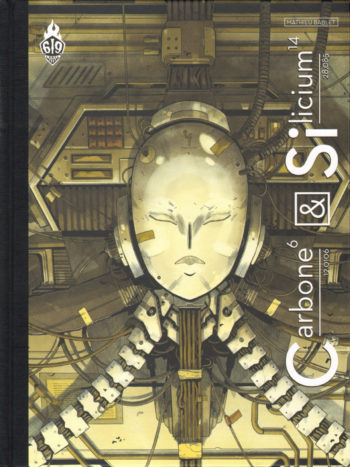

S’il est un livre qui a attiré l’attention en cette année 2020 au milieu des présentoirs bien garnis en Bandes Dessinées, c’est le Carbone & Silicium de Mathieu Bablet, un auteur follement ambitieux déjà remarqué grâce à son précédent livre, Shangri-La : format imposant, avec ses 270 pages, couverture énigmatique et superbe, finition remarquable qui en fait en vrai objet de désir. Les critiques très favorables se sont multipliées depuis sa sortie, le plaçant en tête de bien des Top 10 de 2020, au point qu’il était devenu impossible d’encore l’ignorer.

Or, que découvre-t-on quand on se lance dans les plus de deux heures de lecture attentive qu’il nécessite ? Un énorme choc esthétique, avec un travail formel exceptionnel, en particulier sur les couleurs – certaines pages sont de véritables œuvres d’art – et au niveau du mélange parfait entre dessin « traditionnel » et images générées par ordinateur ; une narration habile, avec un usage parfois audacieux du déroulement du récit, et de la manière dont nous est communiqué l’imposant flux d’informations que suppose cette fresque de science-fiction s’étalant sur 270 ans…

Or, que découvre-t-on quand on se lance dans les plus de deux heures de lecture attentive qu’il nécessite ? Un énorme choc esthétique, avec un travail formel exceptionnel, en particulier sur les couleurs – certaines pages sont de véritables œuvres d’art – et au niveau du mélange parfait entre dessin « traditionnel » et images générées par ordinateur ; une narration habile, avec un usage parfois audacieux du déroulement du récit, et de la manière dont nous est communiqué l’imposant flux d’informations que suppose cette fresque de science-fiction s’étalant sur 270 ans…

Carbone & Silicium nous raconte l’histoire des deux premières AI créées par une jeune scientifique pionnière en son domaine, qui seront le point de départ d’une sorte de nouvelle « espèce » qui va peu à peu conquérir – sans violence – sa place sur la planète, alors que, en parallèle, l’humanité « traditionnelle » s’étiole, dépérit, se dilue peu à peu dans l’interconnexion globale, abandonne même sa présence physique. Et pendant que, sans surprise, l’écosystème de la planète Terre s’effondre, dévasté par les besoins énergétiques colossaux générés par ce gigantesque échange permanent de données. Bablet se permet le luxe – car c’en est – de mettre dans son livre la quasi-totalité des questions fondamentales qui se posent en ce moment sur le devenir de l’humanité, face au triple défi de 1) son évolution dans un monde où la réalité – et son expérience – perd rapidement de l’importance 2) le développement de l’intelligence artificielle et des robots 3) l’effondrement environnemental. On doit l’admirer pour ça, indiscutablement.

Mais, et c’est sans doute là la plus grande qualité de son récit, Bablet ramène cette fresque dantesque à un niveau plus humain, en nous proposant une histoire d’amour entre ses deux androïdes, qui lui permet de créer un espace de « sentiments » au sein d’un récit qui est éminemment théorique… tout en rendant cet amour impossible du fait des choix diamétralement opposés effectués par chaque personnage : Carbone choisit d’être sédentaire, de se replier sur sa conscience, sur ses connaissances au sein d’un monde aux dimensions restreintes mais saturé d’interactions, tandis que Silicium, plus individualiste, décide de consacrer son existence à la découverte de la Terre entière, et aux expériences physiques, quitte à se couper de ses semblables.

L’histoire d’amour centrale au déroulement du récit – les deux AIs se retrouvent régulièrement à travers le monde, Carbone changeant régulièrement d’enveloppe physique tandis que Silicium mute lentement en préservant la sienne – résulte donc finalement en un autre angle d’approche de la part de Bablet quant à l’échec de la race humaine, déchirée entre ses besoins individuels (Silicium) et la nécessité pour pouvoir perdurer d’avoir – enfin – une perspective collective (Carbone), au risque de sacrifier son identité.

Un pensum indigeste

Le problème, car il y en a un, et un gros, est que tout cela ne fonctionne pas : après une première partie qui capte notre attention, Carbone & Silicium tourne progressivement au pensum de plus en plus indigeste : entre dialogues pontifiants de personnages pérorant sur les « grands sujets » que Bablet a en tête, et difficulté pour le lecteur à suivre l’action aux rares moments où il « se passe vraiment quelque chose », lire Carbone & Silicium devient vite une épreuve. Le manque complet de crédibilité « technique » et « pratique » de cet univers en déliquescence mais qui continue à fonctionner alors que ses besoins énergétiques sont infinis et que plus personne ne s’occupe de la technologie, nous empêche d’adhérer intellectuellement à cette construction d’un futur qui n’a rien de probable, ni même de possible. On tourne les pages de plus en plus vite, pressé d’en finir, au point de ne plus même prendre assez temps pour savourer la beauté du travail graphique (même si on peut aussi ne pas aimer la représentation physique des personnages, disgracieuse et peu évocatrice !). Et on referme ce livre avec une vraie frustration devant le peu de choses qu’a généré une approche aussi ambitieuse. Trop sans doute.

L’affreuse postface écrite par Alain Damasio vient planter le dernier clou sur le cercueil du livre : pleine d’une prétention délirante, elle ridiculise encore plus le résultat du travail de Bablet. Que les éditeurs aient choisi de publier un tel gloubi-boulga arrogant et abscons est tout simplement surprenant. Qu’ils n’aient pas réalisé que l’on ne se décrète pas philosophe en accumulant des concepts creux et des mots compliqués est incompréhensible.

Bref, on se dépêche de ranger ce pavé dans notre bibliothèque, bien décidés à ne le ressortir qu’une fois l’an au mieux pour regarder ces belles images qui nous ont bel et bien leurrés. Carbone & Silicium pèse 1,6 kg : le poids du vent.

![]()

Eric Debarnot

Carbone & Silicium

Scénario & dessin : Mathieu Bablet

Editeur : Ankama

272 pages – 22,90 €

Parution : 28 août 2020

Carbone & Silicium — Extrait :