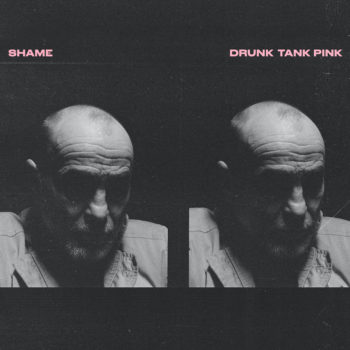

Suivant de manière inspirée l’exemple de leurs confrères en post-punk Fontaines DC, shame nous offrent avec Drunk Tank Pink un second album plus personnel et plus original que leur premier : la crise d’identité à du bon !

Crise d’identité…

« Now what you see is what you get, / I still don’t know the alphabet » (Maintenant, ce que vous voyez est ce que vous avez, / je ne connais toujours pas l’alphabet)… Les premiers mots de Alphabet, l’introduction provocatrice du second album de shame, ne pourraient guère être plus mensongers… car il va être clair au long des 11 morceaux de Drunk Tank Pink qu’on passe cette fois à des choses bien plus compliquées, et n’ayons pas peur de le dire, bien plus « intelligentes » que ce que contenait le brûlot intraitable – et peut-être excessivement fatigant, en tout cas c’est notre avis – du premier album, Songs of Praise. Oui, comme ce fut le cas l’année dernière avec Fontaines DC, shame va nous prouver qu’ils ont de la profondeur.

Non pas, rassurons-nous, que les « lads » aient décidé de faire les malins, ce n’est pas le genre de la maison, heureusement. C’est plutôt la fermeture du pub qui était comme « la maison » du groupe – l’effet Covid19 -, la fatigue résultant d’une intense activité scénique désormais interrompue, et, peut-être, même si les membres du groupe ne le formulent pas ainsi, de l’inévitable – et redoutable -maturité qui arrive, et qui génère son lot habituel de questions existentielles… Ce que semble confirmer le chanteur du groupe, Charlie Steen : « Le thème commun lorsqu’on se retrouvait avec les potes, c’était cette crise d’identité que tout le monde vivait », explique-t-il. « Personne n’a aucune idée de ce qui se passe, bordel ! ».

Non pas, rassurons-nous, que les « lads » aient décidé de faire les malins, ce n’est pas le genre de la maison, heureusement. C’est plutôt la fermeture du pub qui était comme « la maison » du groupe – l’effet Covid19 -, la fatigue résultant d’une intense activité scénique désormais interrompue, et, peut-être, même si les membres du groupe ne le formulent pas ainsi, de l’inévitable – et redoutable -maturité qui arrive, et qui génère son lot habituel de questions existentielles… Ce que semble confirmer le chanteur du groupe, Charlie Steen : « Le thème commun lorsqu’on se retrouvait avec les potes, c’était cette crise d’identité que tout le monde vivait », explique-t-il. « Personne n’a aucune idée de ce qui se passe, bordel ! ».

Si l’on considère que le problème fondamental du mouvement actuel étiqueté « post punk », c’est on le sait, ce sentiment qu’il dégage la plupart du temps de jeunes gens, certes sincères, mais surtout occupé à répéter les inventions, les intuitions géniales de prédécesseurs qui pourraient être – et sont, bien souvent – leurs parents. Finalement, aimer (et reproduire) la musique de gens aussi « géniaux » que Joy Division ou le Clash n’est certainement pas une tare, à condition de ne pas en rester là.

Nigel Hitter, sur des guitares que ne renierait pas Andy Partridge, s’apparente à une déclamation funky qui renvoie aussi bien aux Talking Heads qu’à l’underground new-yorkais actuel. En introduisant dans l’album à la fois des synthés et une atmosphère d’émeute festive, il prouve que shame s’est ouvert sur le monde, et sur d’autres musiques. Born in Luton poursuit dans le même registre musical, cette fois pour une sorte de descente aux enfers émotionnelle, sans doute répandue dans notre univers quotidien de plus en plus pré-apocalyptique : « I’ve been waiting outside for all of my life / And now I’ve got to the door there’s no one inside / When are you coming back? » (J’ai attendu dehors toute ma vie / Et maintenant que je suis arrivé à la porte, il n’y a personne à l’intérieur / Quand est-ce que vous revenez ?). L’angoisse existentielle – même si elle est rejetée avec humour par le groupe, qui prétend miser sur le « rose » de la vie – nous prend aux tripes.

XTC, The Fall… mais shame reste shame…

March Day est encore plus clairement sous influence XTC, mais la fantaisie et l’énergie déployées dissimulent encore un sérieux malaise : « Close my eyes / Take the pills / Now all I do is just lie still » (Je ferme les yeux / je prends les pilules / Maintenant, tout ce que je fais est rester immobile).

Le phrasé ironique et agressif de Charlie Steen sur l’excitant Water in the Well peut évoquer The Fall, mais avec le même savoir-faire pour mettre le feu aux poudres que dans le premier album : registre émotionnel différent, musique différente, certes, mais shame reste shame.

Snow Day termine la première face de l’album par une déclaration / déclamation impressionnante sur un fond vaguement jazzy, déconstruit, qui peut évoquer tour à tour le travail de Baxter Dury et de The Streets. Pourtant, les 5 minutes et demie de Snow Day restent fondamentalement rock, rassurez-vous, grâce en particulier aux roulements de batterie continus de Charlie Forbes qui évoquent l’héritage de Keith Moon, et grâce à une conclusion des plus intenses, et, cette fois, pleine d’espoir et de positivisme : « And I’m not looking for anything / Well not really / You see I know what I need / I just haven’t got it yet / Well I just have to close my eyes / And I can almost taste it / The fresh of air of freedom / I just have to close my eyes / And then I fall to you… » (Et je ne cherche rien / Enfin pas vraiment / Tu vois je sais ce dont j’ai besoin / Je ne l’ai pas encore / Et bien je dois fermer les yeux / Et je peux presque le goûter / l’air frais de liberté / Je dois juste fermer les yeux / Et puis je tombe vers toi…).

Mais le meilleur reste à venir : Human for a Minute est sans doute le plus beau morceau de l’album, celui où shame choisit le plus clairement une nouvelle forme musicale, celui en tous cas où les influences sont les moins sensibles : il y a une mélodie, il y a une ambiance planante, il y a un texte, Charlie Steen crie moins et chante plus. Et bien. « I never felt human before you / I never felt human before you arrived / And I’m half the man I should be / Can’t you see » (Je ne me suis jamais senti humain avant toi / Je ne me suis jamais senti humain avant ton arrivée / Et je suis la moitié de l’homme que je devrais être / Est-ce que tu le vois ?) : le décollage final de la chanson, presque lyrique, est superbe. Et suggère que shame pourrait être demain un grand groupe.

Bon, comme « il faut pas déconner, les mecs ! », la déflagration punk de Great Dog, ressemble furieusement à une manière un peu facile de se réhabiliter après avoir été un peu trop… sérieux… ! Et il faut quand même avouer que ça fait du bien ! On s’imagine bien pogoter au Bataclan en novembre prochain en gueulant : « I take another walk with you » quoi que ce soit que Charlie veuille dire à ce moment-là !

Peindre le monde d’aujourd’hui…

6/1 est une imprécation d’autant plus redoutable qu’elle verbalise l’état de confusion mentale dans laquelle chacun d’entre nous est susceptible de se trouver en 2021 : « Cause I love what I hate / And I hate what I love / And I hate myself but I love myself » (Parce que j’aime ce que je déteste / Et je déteste ce que j’aime / Et je me déteste mais je m’aime). Touché ! Et Harsh Degrees continue sur le même sujet, avec un degré d’intensité encore supérieur, si c’est chose possible : Steen ne plaisantait pas en parlant de « crise d’identité ».

Drunk Tank Pink se conclut superbement par les près de 7 minutes de Station Wagon, qui tient à la fois de la rumination consternée (« Happiness is only a habit and if that’s true then I’m habitually dependant on something I cannot control / Something I cannot touch, taste or tamper with / But nobody said this was going to be easy » – Le bonheur n’est qu’une habitude et si c’est vrai alors je suis habituellement dépendant de quelque chose que je ne peux pas contrôler / Quelque chose que je ne peux pas toucher, goûter ou modifier / Mais personne n’a dit que ça allait être facile…) et du chant d’espoir. Entre consternation devant l’absurdité de l’existence et optimisme naturel de la part de jeunes gens dont la vie ne fait que commencer, shame ne choisit pas. Ne veut pas choisir.

Comme chez les collègues de IDLES, l’album ne peut que se terminer dans un bruit abstrait : les rythmes binaires accélérés du Punk Rock sont impuissants à peindre le monde d’aujourd’hui, et le fait que shame sache aussi élégamment faire son deuil de son héritage pour affronter un futur incertain est une excellente nouvelle.

![]()

Eric Debarnot