Les millions d’enfants survivant dans les rues à travers le monde n’ont plus réellement d’existence au cinéma de notre époque, ce qui fait que Des Vies Froissées se distingue positivement du tout-venant… sans aller malheureusement jusqu’au bout de son propos…

Alors que la misère explose sur la planète, alors que le nombre d’enfants survivant dans les rues de nos villes est plus élevé que jamais, le Cinéma semble de plus en plus détourner les yeux du monde, pour nous proposer des spectacles infantiles d’hommes en collant détruisant des immeubles à coup de poing, ou des thrillers d’anticipation se déroulant dans un avenir qui a pourtant de moins en moins de chance d’exister. Oui, où sont donc les équivalents contemporains du Kid (Chaplin), de Los Olvidados (Buñuel) ou du Voleur de Bicyclette (De Sica), ces films qui ont marqué leur époque ?

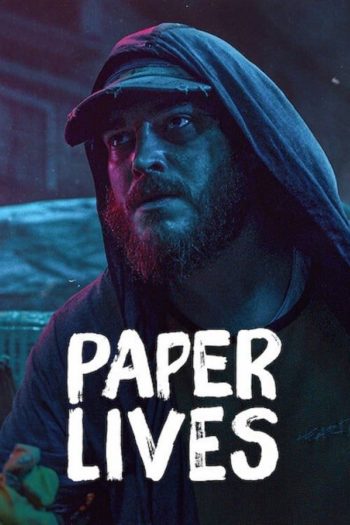

Impossible donc de ne pas avoir envie de jeter un coup d’œil à Des Vies Froissées, production Netflix venue de Turquie, qui nous parle de la survie d’un enfant à Istanbul, adopté par une communauté de sans-logis « ramasseurs de carton ». Et de ne pas espérer sur notre écran un minimum de vérité humaine, malgré la mauvaise réputation des productions de la plateforme…

Impossible donc de ne pas avoir envie de jeter un coup d’œil à Des Vies Froissées, production Netflix venue de Turquie, qui nous parle de la survie d’un enfant à Istanbul, adopté par une communauté de sans-logis « ramasseurs de carton ». Et de ne pas espérer sur notre écran un minimum de vérité humaine, malgré la mauvaise réputation des productions de la plateforme…

Des Vies Froissées commence bien, même si l’on pourrait à la limite regretter la splendeur de ces images sur Istamboul, et l’énergie positive qui se dégage de cette culture turque qui semble pouvoir surmonter toutes les épreuves : ce serait faire un mauvais procès à Can Ulkay, parce que, oui, Istanbul est une ville éblouissante, et oui, le peuple turc a cette capacité à triompher de tout, et en particulier du pire. Mieux, le personnage central du film, Mehmet, qui recueille un enfant retrouvé dissimulé dans sa charrette de papiers et qui décide de l’adopter et de lui donner le bonheur que sa famille lui a refusé, est interprété par un acteur charismatique, à la fois crédible, impressionnant et touchant, Çagatay Ulusoy (qui semble être une star des séries TV turques, et on comprend pourquoi…) : le film reposant en grande partie sur lui, déchiré par ses souvenirs, souffrants de graves problèmes de santé, mais décidé à offrir le meilleur à ceux qui l’entourent, c’est déjà là un point extrêmement satisfaisant. Et ce d’autant que l’alchimie entre lui et l’enfant qui interprète Ali est excellente, et que le film sait ne pas surjouer l’émotion inhérente au sujet, et privilégie des instants de bonheur, même fugace, plutôt que le pur mélodrame ou le contexte sordide de son histoire.

https://youtu.be/q2cjf-dsvfY

Il est d’autant plus dommage que la fin du film s’articule autour d’un « twist », plus ou moins prévisible, qui ajoute certes une dimension psychanalytique au drame humain, mais qu’on ne peut s’empêcher de déplorer : en déplaçant le sujet de son film de la description de vies miséreuses dans une société qui les ignore (la première scène du film est simple, mais très efficace…) à la radiographie d’un cas (très) particulier, aussi bouleversant soit-il, et en expliquant que la « source du problème » est plus familial que sociétal, Can Ulkay réduit drastiquement ses ambitions : il nous laisse sur un final certes malin, mais bien en deçà du cinéma politique et social attendu. On imagine toutefois qu’au pays du sultan Erdogan, il est difficile à qui que ce soit, même si on s’appelle Netflix, de parler de certains sujets.

![]()

Eric Debarnot