Delirium poursuit sa monumentale intégrale de Judge Dredd par un recueil d’inédits en France. Le Judge Dredd mérite mieux que sa réputation d’apologie du fascisme, alors qu’il s’efforce d’incarner la Loi après la faillite de la démocratie.

Dans un monde post-apocalyptique, l’humanité survit dans des méga-cités surpeuplées. L’État ayant failli, l’application de la loi est confiée à un corps de juges d’exception qui cumulent les fonctions de policiers, jurés et bourreaux. Pour seul viatique, ils disposent d’une armure, d’une grosse moto et d’armes plus ou moins létales. En cas d’urgence, les châtiments sont instantanément applicables. L’omniprésence de la criminalité justifie le consentement de la population à cette justice expéditive.

Créé en Angleterre en 1977 par John Wagner et Carlos Ezquerra, Dredd est le meilleur des juges. Tout entier à sa mission, n’éprouvant ni émotion, ni empathie, il juge et tranche. Il est la Loi. Sa réputation française a passablement pâti de l’interprétation de Sylvester Stallone dans le semi-nanar de Danny Cannon (1995). La star a humanisé le personnage, on voit son visage, une scène sacrilège. Deux récits sortent du lot.

Créé en Angleterre en 1977 par John Wagner et Carlos Ezquerra, Dredd est le meilleur des juges. Tout entier à sa mission, n’éprouvant ni émotion, ni empathie, il juge et tranche. Il est la Loi. Sa réputation française a passablement pâti de l’interprétation de Sylvester Stallone dans le semi-nanar de Danny Cannon (1995). La star a humanisé le personnage, on voit son visage, une scène sacrilège. Deux récits sortent du lot.

Le retour de Judge Death. Dans un univers parallèle, les juges noirs ont poussé le raisonnement à son incandescence : tous les crimes sont commis par des humains, les humains sont tous plus ou moins coupables, le crime ne disparaitra qu’avec l’extinction de l’humanité. Le scénario est classique, mais somptueusement dessiné. L’auteur de The Killing Joke (1988) est un génie méconnu. Or, les reliefs et les clairs obscurs de Brian Bolland sont parfaits, peu de gris, mais des noirs intenses. Ses expressions faciales et ses mises en scène sont sublimes. À l’imaginer travailler aussi méticuleusement sur un vulgaire comics, un doute m’assaille : était-ce bien raisonnable ? Toutes proportions gardées, c’est comme si Michel-Ange dessinait pour Le Journal de Mickey, Proust pointait chez les éditions Harlequin ou Tarkovski tournait une publicité pour Mac Do. Je ne me lasse pas de contempler ses planches. Attention, contemplation ne rime pas nécessairement avec nature idyllique et romantisme éthéré. Si Dredd bénéficie de l’appui de la magnifique juge psi Anderson, oubliez toute idée de romance.

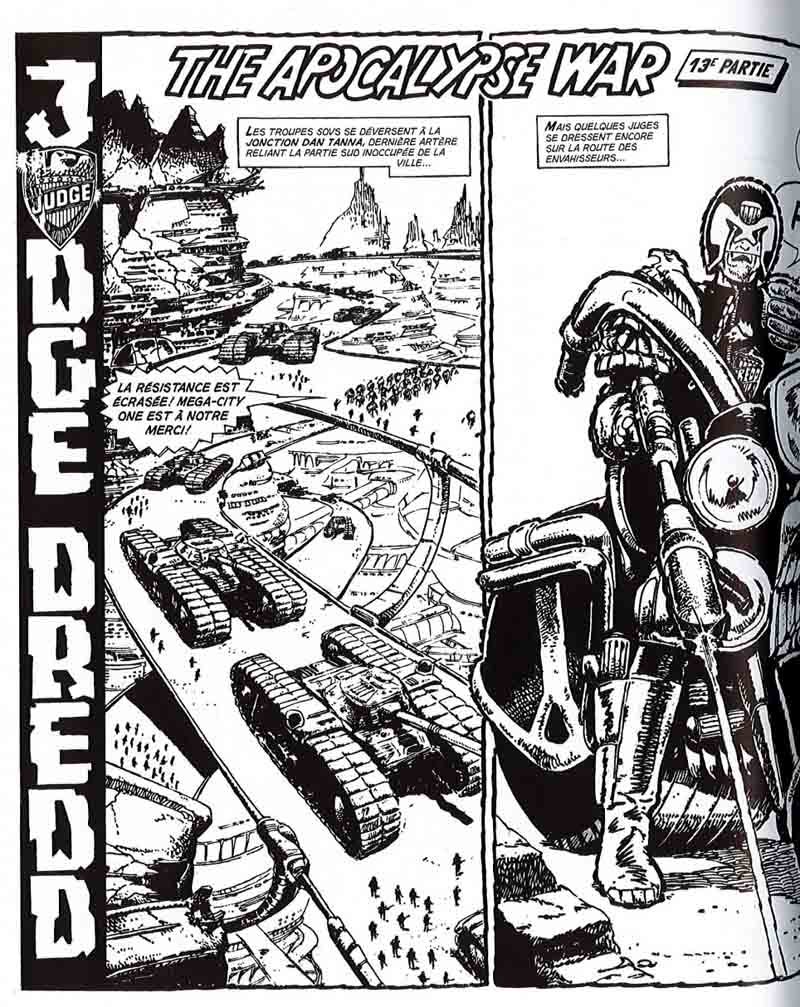

La guerre de l’Apocalypse exige un rappel historique. Nous sommes en 1981, l’humanité vit sous l’équilibre de la terreur. Le comics ose l’impensable, mettre des images réalistes sur la peur de ce temps. Mega City One est agressée par son homologue russe : une attaque chimique, suivi d’une invasion terrestre, appuyée d’armes nucléaires tactiques. Le scénario étudié par toutes les écoles de guerre. Les morts se comptent par dizaines de millions. La destruction mutuelle assurée (MAD) cesse d’être un concept et le comics se fait pacifiste. Ne concevant pas la défaite, Dredd résiste, puis contre-attaque. Le dessin est de Carlos Ezquerra, le créateur de la série et de ses codes graphiques, la ville tentaculaire, la tenue noire moulante aux parures outrageusement dorées, les Lawmasters, les casques qui masquent le regard, ne livrant qu’une bouche maussade sur des mentons carrés. L’alliance de son trait pointilleux et hachuré et de ses gros plans crayonnés et glauques rappelle le style du premier Enki Bilal. Dredd n’est pas un super-héros, mais avouons qu’il est fort ! Très fort.

Stéphane de Boysson

Judge Dredd, Les Affaires classées, tome 6

Scénario : John Wagner et Alan Grant

Dessin : collectif

Éditeur : Delirium

414 pages – 35 €

Parution : 14 mai 2021

Judge Dredd, Les affaires classées, tome 6 — Extrait :