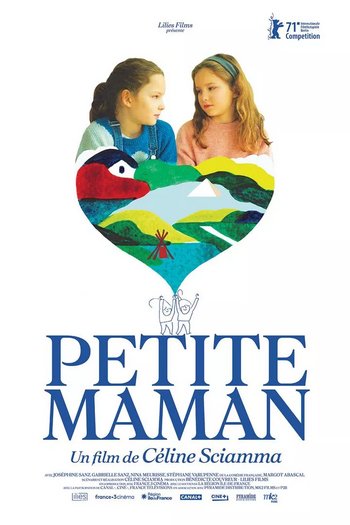

Céline Sciamma livre avec Petite mamam un récit onirique et fantastique raconté du point de vue de ses personnages, où la parole est rare. Un film qui parle des mondes secrets de l’enfance et plus encore…

A ce stade, la filmographie de Céline Sciamma pourrait s’intituler « Tous les âges de la femme » : après avoir visité l’adolescence (Naissance des pieuvres, Bande de filles) et l’entrée dans le monde des adultes (Portrait de la jeune fille en feu), Petite maman retourne en enfance (déjà évoquée dans Tomboy) : Nelly a 8 ans et accompagne ses parents pour vider la maison de sa grand-mère qui vient de mourir.

S’en suit un récit étonnant qui, avant même sa trouvaille originale, va proposer un léger pas de côté par rapport à l’écriture conventionnelle. Entièrement rivée au point de vue de l’enfant, la narration se dote d’un rythme singulier, d’une rareté dans la parole et d’une attention portée à l’observation à celle qui découvre, scrute et questionne les évidences.

S’en suit un récit étonnant qui, avant même sa trouvaille originale, va proposer un léger pas de côté par rapport à l’écriture conventionnelle. Entièrement rivée au point de vue de l’enfant, la narration se dote d’un rythme singulier, d’une rareté dans la parole et d’une attention portée à l’observation à celle qui découvre, scrute et questionne les évidences.

Nelly a le sentiment de n’avoir pas dit correctement au revoir à sa grand-mère, et assiste à une tristesse de sa mère contre laquelle elle ne peut rien faire : dès l’arrivée dans la maison de la défunte, les indices se multiplient pour favoriser la suite onirique : sa mère cadrée devant l’ancien papier-peint qui a subsisté derrière un meuble déplacé, la scène où la fille nourrit la mère au volant, ou le jeu constant des ombres pâles permettant une mouvance des cloisons, grâce au travail discret et délicat de Claire Mathon, la chef-opératrice.

Le caractère fantastique du récit s’installera donc avec une forme d’évidence, au diapason d’un film qui désactive les ressorts du genre : embarqué à la suite de l’enfant, le spectateur suit ce conte sylvestre et mémoriel où l’étonnement n’a pas vraiment sa place. Le jeu très neutre des enfants poursuit cette rareté de la verbalisation, associée à l’absence de musique et déroule une exploration qui oscille entre l’onirisme et la symbolique psychanalytique permettant à l’enfant de dénouer une série de blocages. D’une manière évidente, ces retrouvailles écrivent un deuil en cours de découverte, formalisent un adieu en lui ôtant la violence de la première disparition, et permet l’accès à l’être sensible caché dans une mère désormais murée dans sa tristesse, et qui a temporairement délaissé son mari et sa fille. Les actions des filles (construire la cabane, jouer des rôles, faire la cuisine) sont toutes orientées du côté de la fabrication, avec une certaine lucidité quant à la facticité de ce qui en résulte : telle est la fantastique créativité des mondes secrets de l’enfance.

La brièveté notable du film (72 mn) est donc très peu remarquée, comme si la béance temporelle au milieu des bois emportait le récit tout entier, qui s’installe dans une lenteur à l’écart du monde éveillé des adultes : pendant que ce dernier s’étiole (maman qui part, papa qui se rase, la maison qui se vide, la balle de jokari qui s’arrache…) l’enfant grandit par compensation aux pertes, et contribue à se construire.

De Céline Sciamma, on retrouve cette capacité à écrire un récit qu’elle filmera du point de vue de ses personnages, effaçant tout ce qui pourrait marquer sa présence : la créatrice, c’est Nelly, et son regard encore frais, dans un rapport au temps, aux couleurs ou aux autres qui n’a pas encore été poli par les usages de la convention. Comme dans chacun de ses films, la rareté de la musique devient l’écrin à une séquence où elle occupe le premier plan : c’est la « musique du futur » (titre unique de Para One, comme pour le Portrait de la jeune fille en feu) que fait écouter Nelly à Marion, et qui accompagne une virée en bateau vers la Pyramide de l’Axe-Majeur de Cergy-Pontoise, une installation qui remplit parfaitement cette posture étrange entre l’art contemporain, l’innovation déjà décatie, la laideur bétonnée et la poésie insolite.

Au terme de cette escapade, certaines vérités auront été formulées : au père, qu’il n’écoute pas, et que l’enfant ne connaît pas « les vrais trucs » de leur enfance, mais uniquement leurs « petites histoires ». La raison en est simple : la grande histoire, c’est la sienne. Dans le chapitre important qui vient de se jouer, son recours à la fiction pour ne pas se perdre (« j’ai l’impression que tout le monde se pose des questions », dit-elle) lui aura permis de comprendre une vérité essentielle sur celle qui l’accompagne et, parfois, la fuit : « Tu n’as pas inventé ma tristesse ». De quoi pouvoir devenir, contre sa petite maman, une grande fille.

![]()

Sergent Pepper