Au final on ne retiendra pas grand-chose de Seize printemps, à peine quelques éclats dans la platitude de l’ensemble dont on se demande encore comment il a pu être financé.

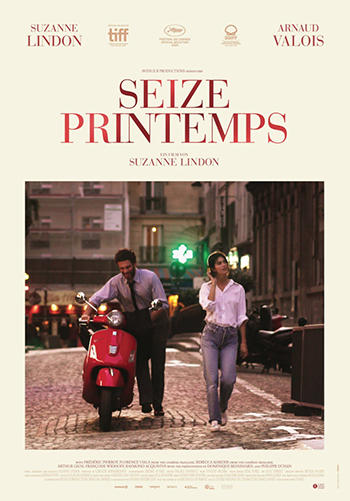

On va voir Seize printemps avec, il faut l’avouer, pas mal de préjugés en tête : être fils ou fille de, ça aide forcément à faire son premier film à vingt ans sans trop de galères, genre comme un caprice, et à rameuter les copains copines de papa et maman, et puis Christophe qui prête ses chansons, que dis-je, des perles, et puis Vincent Delerm qui compose deux trois notes de musique ; tiens, encore une histoire sur les premiers émois amoureux adolescents ; tiens, encore un Paris idyllique réduit à quelques jolies rues de Montmartre et deux terrasses vides de cafés. Sauf que Suzanne Lindon paraît assumer tout ça, ou alors, plus sûrement, s’en contrefoutre. Au scénario, à la mise en scène et devant la caméra, elle fonce, elle y croit, elle est partout, quitte parfois à trébucher.

Seize printemps est une histoire qu’elle a écrite à ses quinze ans, un été. Une histoire miroir, pas mal. Une histoire banale, pas mal aussi. Histoire de Suzanne, seize ans, lycéenne qui s’ennuie, pas en phase avec celles et ceux de sa génération, et qui tombe amoureuse de Raphaël, comédien de trente-cinq ans qui s’ennuie pareil, pas en phase avec celles et ceux de sa génération. Ces deux-là étaient faits pour se trouver, évidemment, sur un air de Vivaldi ou de Dolce vita. Il y avait mille façons de raconter cette histoire d’un émoi platonique, mais concret (on imagine très bien, par exemple, Breillat, Maïwenn ou Kechiche, Bonello, Ozon ou Desplechin s’y coller), d’un ravissement de la rencontre amoureuse qui suffit à raviver, chez elle et chez lui, un sentiment d’être davantage dans la vie, et Suzanne Lindon, elle, a choisi celle de la minauderie gentiment sucrée, un peu poétique, mais beaucoup anecdotique.

Seize printemps est une histoire qu’elle a écrite à ses quinze ans, un été. Une histoire miroir, pas mal. Une histoire banale, pas mal aussi. Histoire de Suzanne, seize ans, lycéenne qui s’ennuie, pas en phase avec celles et ceux de sa génération, et qui tombe amoureuse de Raphaël, comédien de trente-cinq ans qui s’ennuie pareil, pas en phase avec celles et ceux de sa génération. Ces deux-là étaient faits pour se trouver, évidemment, sur un air de Vivaldi ou de Dolce vita. Il y avait mille façons de raconter cette histoire d’un émoi platonique, mais concret (on imagine très bien, par exemple, Breillat, Maïwenn ou Kechiche, Bonello, Ozon ou Desplechin s’y coller), d’un ravissement de la rencontre amoureuse qui suffit à raviver, chez elle et chez lui, un sentiment d’être davantage dans la vie, et Suzanne Lindon, elle, a choisi celle de la minauderie gentiment sucrée, un peu poétique, mais beaucoup anecdotique.

Parce qu’au final on ne retiendra pas grand-chose de tout ça, à peine quelques éclats dans la platitude de l’ensemble dont on se demande encore, en étant (très) mauvaise langue, comment il a pu être validé, monté, produit et financé. On retiendra donc une belle chorégraphie aux tables d’un bistrot rappelant Découflé, une autre sur les planches d’une scène de théâtre, un slow sur la voix velours de Bevilacqua, du rimmel récalcitrant, savoir faire l’arbre, les sourires timides de Suzanne L. en mode Charlotte G. dans L’effrontée et le jeu tout en douceur d’Arnaud Valois qui, depuis 120 battements par minute, n’a de cesse de confirmer son talent. Voilà, c’est à peu près tout, et le reste aurait pu être intéressant et plus attachant, mais non, on aura juste droit à une bluette bubble gum goût grenadine masquant mal sa part d’insignifiance.

![]()

Michaël Pigé