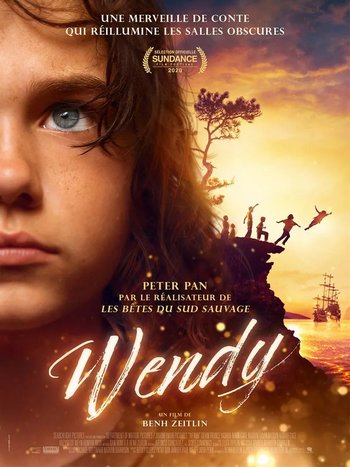

Relecture de Peter Pan en mode indie, Wendy reprend clairement les codes qu’avait mis en place Ben Zeitlin dans son premier long métrage Les bêtes du sud sauvage en 2012 : regard d’enfant, musique, fougue débordant du cadre pour nourrir une aventure lyrique et fantastique.

On ne pourra pas reprocher au réalisateur de manquer de sincérité, que ce soit dans la direction de ses jeunes comédiens ou l’énergie avec laquelle il tente de retranscrire leur fraîcheur. Menée tambour battant, l’épopée qui conduit à l’île des enfants ne ménage aucune baisse de régime, et prend pour cap l’immersion dans cette période révolue où tout est grandiose, des rires aux jeux, des combats à l’émerveillement.

L’approche esthétique permet en outre une petite singularité à l’heure où la CGI permet tous les excès et dégénère dans le kitch le plus outrancier, à l’image du dernier Pan de Joe Wright. Ici, à l’exception de quelques éruptions et d’une baleine lumineuse, toute la magie est vintage et se doit de surgir du regard des enfants, dans un environnement déclassé, issu de cette Amérique des marges qui s’étend sur l’île elle-même où les gamins eux-mêmes jouent les clochards célestes.

L’approche esthétique permet en outre une petite singularité à l’heure où la CGI permet tous les excès et dégénère dans le kitch le plus outrancier, à l’image du dernier Pan de Joe Wright. Ici, à l’exception de quelques éruptions et d’une baleine lumineuse, toute la magie est vintage et se doit de surgir du regard des enfants, dans un environnement déclassé, issu de cette Amérique des marges qui s’étend sur l’île elle-même où les gamins eux-mêmes jouent les clochards célestes.

Sincérité, naturel, réflexion sur le fait de grandir, la tristesse du deuil et la fragilité de l’espoir, rien ne manque donc à ce film. Comment, dès lors, expliquer la vive irritation qu’il génère ? Cette quête effrénée de l’enfance perdue est tout simplement exténuante, parce qu’elle s’impose comme une sorte de paroxysme constant : voix off sentencieuse, chants collectifs, course à bride abattue dans la nature luxuriante suivie par la traditionnelle « caméra à l’épaule qui garantit la véracité du propos », cris d’enfants, bras ouverts vers mère nature, rien ne manque dans cette carte postale sur l’âge d’or, qu’on a soigneusement écornée sur les bords par soucis d’authenticité.

Et surtout, grands dieux, cette musique constante qui vous transforme tout ça en fanfare continue, béquille supplémentaire pour surligner un propos qui était déjà suffisamment pesant ! La farandole éreintante semble ne jamais s’essouffler, et accompagne un récit qui semble croire pouvoir faire de ses confusions des licences poétiques, où l’on chante la vie, danse la vie, hurle la vie.

D’où l’indispensable question : ce rejet en dit peut-être moins sur la qualité du film que sur celui qui le regarde : est-ce à dire que la patine des décennies a fait de moi un être assimilable à ces tristes vieillards qu’on voit errer sur la lande grise ? Peut-être. Il n’empêche : il ne me reste pas de l’enfance ce défilé tonitruant, ces légendes sur des éclats de rires devenu des fragments de beautés disséminés dans le monde et des maximes sentencieuses sur la tristesse et l’espoir ; mais des silences, une vulnérabilité, des rires, des secrets et, surtout, un flot continu de questions. Une question de point de vue, en somme.

![]()

Sergent Pepper