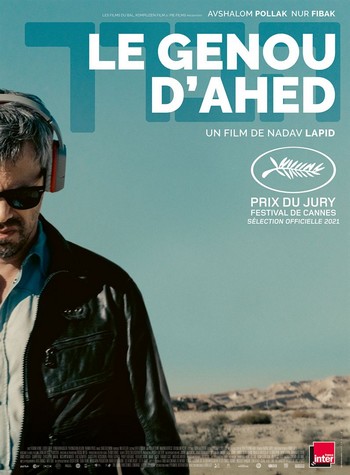

Ecrit en quinze jours, tourné avec très peu de moyens par son réalisateur Nadav Lapid, Le Genou d’Ahed (Prix du Jury à Cannes 2021), bénéficie d’une une mise en scène radicale pour un film, au final, fortement déconcertant.

Nadav Lapid s’en est expliqué assez longuement : écrit en quinze jours, tourné avec très peu de moyens, son dernier film est une œuvre de l’urgence. Un cri spéculaire, qui voit un cinéaste présenter son dernier métrage dans un coin reculé d’Israël, se confronter aux règles en vigueur en termes de censure, tout en promenant sa sensibilité d’écorché vif dans un désert qui le renvoie sans cesse à sa propre image, d’autant qu’il en filme souvent les paysages à destination de sa mère à l’agonie.

Un certain temps de décantation est nécessaire pour déterminer ce qui restera de ce récit rageur, qui sonne comme un règlement de comptes, mais qui, selon les dires de son propre cinéaste, ne doit pas se limiter à un tract politique. Chez Nadav Lapid, la banalité n’a pas droit de cité : même si le répit peut être accordé aux personnages ou aux enjeux dramatiques, la fièvre habite chaque minute projetée à l’écran. Elle sera plus ou moins manifeste. Dans le prologue, la question du titre renvoie à la militante palestinienne iconique, et le souhait d’un homme politique de lui loger une balle dans le genou pour la calmer définitivement : s’en suit une audition pour jouer son rôle, un enchaînement clipesque qui font de l’art une sorte de mascarade carnavalesque, avant que la piste ne semble abandonnée en cours de route pour se concentrer sur l’excursion provinciale du réalisateur. Le cinéma comme contamination du réel n’en sera pas pour autant délaissé : les récits rétrospectifs (la question du cyanure à prendre pour les soldats lors d’une mission suicide), les interludes musicaux (chorégraphies des hommes et des femmes armées) saturent un parcours où même les dialogues sont prononcés comme s’ils allaient se finir sur un baiser passionné.

Un certain temps de décantation est nécessaire pour déterminer ce qui restera de ce récit rageur, qui sonne comme un règlement de comptes, mais qui, selon les dires de son propre cinéaste, ne doit pas se limiter à un tract politique. Chez Nadav Lapid, la banalité n’a pas droit de cité : même si le répit peut être accordé aux personnages ou aux enjeux dramatiques, la fièvre habite chaque minute projetée à l’écran. Elle sera plus ou moins manifeste. Dans le prologue, la question du titre renvoie à la militante palestinienne iconique, et le souhait d’un homme politique de lui loger une balle dans le genou pour la calmer définitivement : s’en suit une audition pour jouer son rôle, un enchaînement clipesque qui font de l’art une sorte de mascarade carnavalesque, avant que la piste ne semble abandonnée en cours de route pour se concentrer sur l’excursion provinciale du réalisateur. Le cinéma comme contamination du réel n’en sera pas pour autant délaissé : les récits rétrospectifs (la question du cyanure à prendre pour les soldats lors d’une mission suicide), les interludes musicaux (chorégraphies des hommes et des femmes armées) saturent un parcours où même les dialogues sont prononcés comme s’ils allaient se finir sur un baiser passionné.

Le cinéma de Lapid est sans répit, jusqu’au formalisme le plus extrême, en prenant parti pour une mise en scène radicale qui ne parlera pas aux partisans de l’épure ou de la mesure. Sa caméra tremble, opère des travellings à 360° pour un simple dialogue en voiture, passe de la terre au ciel sans qu’on en comprenne la raison, comme prise d’une forme d’épilepsie. Le cinéaste explique penser aux gestes de Jackson Pollock sur la toile lorsqu’il filme ces séquences. La différence est pourtant de taille, puisque le peinte offre l’instant figé du résultat du mouvement, tandis que le réalisateur entraîne son spectateur dans le work in progress d’un cahot brouillon et fortement déconcertant, qui, certes, nous raccorde aux tourments profonds et agités de son protagoniste alter ego.

Cette gratuité esthétique n’est cependant pas la fin du propos, même si le réalisateur, avant la projection de son film, enjoint les spectateurs à « faire attention au style ». Les errances mènent vers ce qui semble être le cœur du propos, à savoir ce fameux formulaire que le cinéaste doit remplir avant son intervention, pour expliquer les thématiques qu’il entend aborder lors du débat, et qui ressemblent fortement à un contrôle de la liberté d’expression. Le monologue rageur de l’artiste face à une telle dérive justifie à lui seul tout ce qui précède, laissant cette fois à la parole – et au jeu intense de son comédien, Avshalom Polak – le soin de mettre en forme ce cri de rage cathartique.

La suite, posée en forme de dilemme et de menace à la structure qui l’accueille, tente une exploitation dramatique des enjeux plus anecdotique. Le déséquilibre général reprend, avant un départ : tout a été crié, combattu, expectoré. Le pays est malade, son soleil brille ailleurs (en Espagne, comme en témoigne la ruine de ces poivrons qui pourrissent sur place) et le lieu reprend ses droits. Reste à comprendre ce qui se dit dans le silence qui lui succède.

![]()

Sergent Pepper