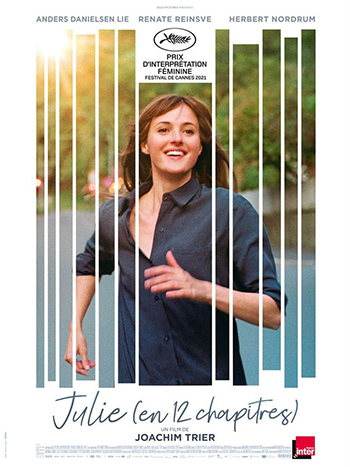

Après Nouvelle donne et le magnifique Oslo, 31 août, Joachim Trier continue son observation douce-amère d’un certain mal-être générationnel et révèle à l’écran Renate Reinsve, d’une justesse et d’un charme rares.

« Ça a débuté presque comme une thérapie : de quoi ai-je envie de parler maintenant ? J’ai passé les 40 ans, j’ai vu mes amis vivre toutes sortes de relations de couple et j’ai ressenti le désir de parler d’amour, et de l’écart entre le fantasme de la vie que nous aurions rêvé de mener et la réalité de ce que sont nos vies ». Voilà comment Joachim Trier s’est lancé dans Julie (en 12 chapitres) : avec cette volonté de dire les doutes, les rencontres et les rêves (les brisés, les fous, les trop grands, les devenus réalité pourquoi pas) qui jalonnent et (dé)construisent nos existences. Pour ça, Trier fait comme chez Godard (et l’on sait quelle place tient la Nouvelle vague dans le cœur de Trier) quand il filma, en douze tableaux, Anna Karina dans Vivre sa vie. Quand il fit d’elle Nana, jeune vendeuse chez un marchand de disques qui butait contre la vie (et finissait occise sur le pavé).

Et Trier de la regarder, de l’accompagner dans ses révoltes, ses questionnements et ses contradictions, faisant d’elle le vecteur idéal pour aborder des thèmes aussi différents que la relation amoureuse, la fidélité, la maternité (ou plutôt cette absence de désir d’avoir des enfants), la famille, le féminisme, le couple ou encore le passage à l’âge adulte. Mais pas question de faire dans le genre dissertation. Pas de gnangnan non plus. Trier, au contraire, opte pour une légèreté et une vitalité rafraîchissantes (et une pointe d’ironie également) dans ce portrait d’une jeune fille tout feu tout flamme, éternelle insatisfaite au cœur grenadine, mais qui pourront passer pour une forme de futilité, de regard un peu sage et trop illustratif par moments.

Trier filme donc Julie en un prologue, douze chapitres et un épilogue. Julie, trentenaire vendeuse en librairie qui rencontre Askel, auteur de BD de quarante-quatre ans, et qui s’installe chez lui. Il veut des enfants, elle n’en veut pas ; il est célèbre, elle vit dans son ombre ; il est stable, elle ne sait pas encore où aller dans sa vie. Ou comment y aller. Et puis elle croise Eivind (leur longue scène de drague/non-drague, élégante et facétieuse, est un modèle de jeu et de leçons de séduction) à une fête de mariage à laquelle elle s’est incrustée, et tout se chamboule. Il est jeune comme elle, il a déjà quelqu’un comme elle, il ne veut pas d’enfants comme elle et il vivote comme elle. Alors on fait quoi ? Julie se demande.

Si bien que le film n’est jamais loin de flirter avec une sorte d’anecdotique (on a connu Trier et Eskil Vogt, son fidèle coscénariste, plus pertinents dans leur approche psychologique d’un certain mal-être générationnel), justifiant parfois cette impression de ne voir en Julie qu’une énième Bridget Jones aux prises avec ses aspirations (changeantes), ses sentiments (changeants aussi) et son impossibilité à faire les bons choix, ou tout simplement à en faire. Et puis dans le dernier quart d’heure, Trier délaisse brutalement l’aspect pop et déluré d’avant pour y substituer une touche plus dramatique en mode cancer.

On aura le droit de trouver le matériau narratif qui sert à ce changement de ton (et de point de vue, passant de Julie à Askel) un rien forcé et arrangeant, déboulant inopinément pour servir Trier dans son envie de mêler la fantaisie au tragique et de parler, comme un rajout de dernière minute, comme un oubli que l’on cherche, en catastrophe, à rattraper, de l’accomplissement d’une vie, de ce qu’il en restera pour soi ou pour les autres, et du sens à y donner ou que l’on aurait souhaité y donner. Mais la soudaineté, voire l’artificialité, du traitement scénaristique ne sert pas vraiment le propos que l’on trouvera, de fait, lourd et inutile dans l’euphorie de l’ensemble.

Au-delà de ces griefs qui ne sauraient entamer, complètement, le capital sympathie du film, Trier continue à parfaire sa mise en scène (et, toujours, à magnifier Oslo dans sa belle simplicité) en alternant avec brio instants de l’intime, expérimentations visuelles (ce temps qui s’arrête pour permettre à Julie et Eivind de se retrouver) et envolées poétiques (ce « baiser » esquissé, à peine, dans les volutes d’une cigarette). Trier a surtout trouvé en Renate Reinsve, d’une justesse, d’une incandescence et d’un charme rares, et Herbert Nordrum, géant nordique au sourire monumental, les parfaits interprètes de cette romance contrariée, pile poil dans l’air du temps et qui vient clore en douceur sa trilogie «Oslo» commencée, déjà, il y a quinze ans.

![]()

Michaël Pigé