Soul l’influence de Woody Allen, Philippe Garrel et Eric Rohmer, Jacques Audiard propose avec Les Olympiades, un film attachant qui parle d’amour et de la banalité du monde actuel… sans toutefois éviter les clichés.

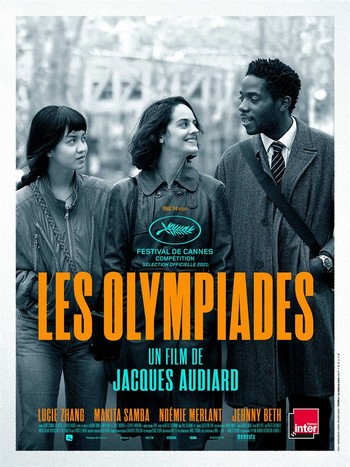

On peut lire un peu partout qu’avec Les Olympiades, Jacques Audiard se serait réinventé. Comme si, depuis ses débuts en 1994, il n’avait cessé de faire le même film, toujours. Alors que non. Audiard a toujours été là où on ne l’attendait pas, ou pas vraiment. D’un polar mal léché (Regarde les hommes tomber) à une romance cabossée (Sur mes lèvres) en passant par un film d’initiation en prison (Un prophète) et même un western (Les frères Sisters). Et aujourd’hui un film générationnel pour quatuor éclectique, voire électrique. Trois nanas et un mec qui se rencontrent, quatre vies qui se percutent, quatre corps qui s’empoignent et se rejettent et qu’Audiard observe avec autant de douceur que d’impudeur (tout le monde à poil, vas-y le full frontal sauf chez monsieur, bizarrement).

Un film en noir et blanc chiadé, un film de tours et d’air du temps, un film de cœur et de cul. Ici on s’aime, on s’aime plus, on jouit, on jouit pas, on se veut, on se déteste, on s’appelle, on se caresse. Audiard, avec la complicité de Céline Sciamma et de Léa Mysius à l’écriture, s’approprie les trois nouvelles graphiques d’Adrian Tomine et un bout du 13e arrondissement, aux alentours de la dalle des Olympiades. Là, entre béton et vue dégagée, il filme une sorte de marivaudage moderne (Allen, Garrel, Rohmer, ça saute aux yeux : les boss sont en embuscade, mis aux goûts du jour) alliant questionnements intimes et (éternels) jeux de l’amour à la banalité du monde actuel, jusque dans ses (petits) chaos quotidiens.

Un film en noir et blanc chiadé, un film de tours et d’air du temps, un film de cœur et de cul. Ici on s’aime, on s’aime plus, on jouit, on jouit pas, on se veut, on se déteste, on s’appelle, on se caresse. Audiard, avec la complicité de Céline Sciamma et de Léa Mysius à l’écriture, s’approprie les trois nouvelles graphiques d’Adrian Tomine et un bout du 13e arrondissement, aux alentours de la dalle des Olympiades. Là, entre béton et vue dégagée, il filme une sorte de marivaudage moderne (Allen, Garrel, Rohmer, ça saute aux yeux : les boss sont en embuscade, mis aux goûts du jour) alliant questionnements intimes et (éternels) jeux de l’amour à la banalité du monde actuel, jusque dans ses (petits) chaos quotidiens.

C’est que le film entend dire aussi, un peu, de notre époque, la merde des réseaux sociaux, le harcèlement en ligne, le malaise des profs, les boulots de merde, mais sans vraiment s’en soucier, de façon presque anecdotique, simplement pour ancrer ses récits dans une contemporanéité qui, du coup, paraît aligner les clichés, défoncer des portes ouvertes. Sans parler des identités et de ce qui (dé)construit les personnages, abordés brièvement (les racines familiales d’Émilie, les rapports incestueux de Nora avec son oncle, le travail sexuel d’Amber…) puis éludés complètement au profit d’une caractérisation plus passe-partout. Ce n’est clairement pas ce que l’on retiendra du film (on lui préfèrera par exemple le très beau Nos vies heureuses de Jacques Maillot qui joue des mêmes thématiques que ces Olympiades), mais plutôt cette énergie constante autour des soubresauts du désir, parfois qui happe, parfois lyrique, parfois malhabile comme celle d’un premier film trop fébrile, impatient, mais auquel on s’attache quand même.

![]()