Il faut revenir sur House of Gucci, le dernier Ridley Scott, généralement mal aimé par la critique et en particulier rejeté par les fans de son réalisateur, et le prendre pour ce qu’il est, un délicieux divertissement, grâce à la combinaison gagnante d’un sujet fascinant et d’une interprétation d’une belle générosité !

Plutôt mal reçu par les fans de Sir Ridley Scott – ce qui, soyons un peu provocateurs sur ce coup-là – serait presque un bon signe, House of Gucci s’avère une délicieuse friandise, pour peu qu’on n’en attende ni bon goût, ni profondeur : voilà un simple film de divertissement, frôlant parfois le grotesque sans pour autant négliger la tragédie. En fait, si ce qu’on aime – à peu près tous maintenant – dans le cinéma coréen, c’est le mélange de genres, et surtout la capacité d’utiliser la grossièreté pour faire mieux ressortir l’humanité de ses personnages, pourquoi refuserait-on à ce vieux Ridley le droit de s’amuser sur ce terrain-là, et de nous amuser aussi, pour le coup ?

On avait déjà grogné devant l’illustration d’une histoire très française au temps de la Guerre de Cent Ans via des acteurs américains ou anglais (le Dernier Duel), on frôle cette fois la pure provocation avec des acteurs parlant anglais avec un impayable accent italien caricatural. Si l’on ajoute les milliers d’expressos que les personnages ingèrent durant les deux heures et demie de House of Gucci, les excès de vitesse en voitures de sport, et l’alignement incessant des codes les plus outranciers de l’italianité, on pourrait comprendre que les Italiens soient offensés par le film, et ce d’autant plus que son scénario, adapté d’un livre-enquête a priori sérieux sur la chute de la famille Gucci, ridiculise à l’envi les vieilles traditions familiales du pays.

On avait déjà grogné devant l’illustration d’une histoire très française au temps de la Guerre de Cent Ans via des acteurs américains ou anglais (le Dernier Duel), on frôle cette fois la pure provocation avec des acteurs parlant anglais avec un impayable accent italien caricatural. Si l’on ajoute les milliers d’expressos que les personnages ingèrent durant les deux heures et demie de House of Gucci, les excès de vitesse en voitures de sport, et l’alignement incessant des codes les plus outranciers de l’italianité, on pourrait comprendre que les Italiens soient offensés par le film, et ce d’autant plus que son scénario, adapté d’un livre-enquête a priori sérieux sur la chute de la famille Gucci, ridiculise à l’envi les vieilles traditions familiales du pays.

Les amoureux du monde de la mode auront été également dépités par le manque visible d’intérêt de Ridley Scott vis à vis du monde de la mode (… et du luxe), et nous leur conseillons plutôt l’excellente série Netflix Halston, bien plus axée sur le design et la création de collections !

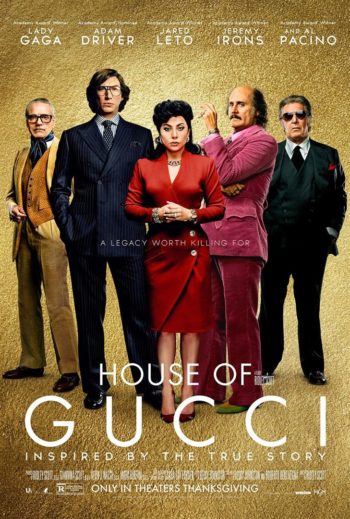

Alors, avec toutes ces limites (un film sur la mode réalisé par quelqu’un qui se moque de la mode, et sur l’Italie vue du point de vue d’un « barbare anglo-saxon » qui n’a de toute façon, au long de sa filmographie, jamais témoigné d’empathie vis à vis d’aucune autre culture…), pourquoi donc House of Gucci est-il aussi divertissant, voire même brillant par instant ? Eh bien tout simplement parce qu’il réunit un scénario passionnant et une distribution exceptionnelle, une troupe d’acteurs formidables qui s’en donnent littéralement à cœur joie durant tout le film… ce qui, même en l’absence d’une réalisation particulièrement notable (répétons-le, Scott n’est pas et n’a jamais été un esthète, et le mot raffinement n’existe tout simplement pas dans son vocabulaire !), est essentiel pour garantir notre plaisir.

En nous racontant la mise sous coupe financière (l’engeance représentée par l’association d’avocats manipulateurs et d’investisseurs sans scrupules) d’une entreprise traditionnelle, familiale, qui y perdra son âme mais gagnera en rentabilité, House of Gucci peint notre monde post-capitaliste dans toute son abjection. Mais le film ne « romantise » nullement le capitalisme familial et paternaliste d’antan, qui se dissout lui-même dans l’aigreur de la vieillesse (Jeremy Irons, magnifique !) et dans l’abatardissement de sa descendance (Jared Leto, continuellement too much, que l’on peut au choix détester ou adorer !). Ce qui est beau, en fait, c’est la tonalité très « balzacienne » de l’épopée de Patrizia Reggiani / Gucci, maîtresse-femme et manipulatrice qui se fera elle-même dépasser dans la vilenie : il n’y a finalement que peu de différences entre ce que nous racontent House of Gucci et Illusions Perdues de Giannoli, avec des partis-pris (énergie et outrances !) bien similaires !

Mais bien entendu, ce qu’on retiendra de House of Gucci, ce qui en fait un film qui vieillira bien, et qui sera très probablement considéré rétrospectivement comme une réussite de Ridley Scott, c’est le magnifique enthousiasme de ses interprètes : la première heure du film, cette incroyable histoire d’amour absurde entre un pantin coincé (Adam Driver, qui semble meilleur à chaque nouveau rôle) et une passionaria dont les ambitions démesurées ne sont pas sans naïveté (Lady Gaga, qui crève une fois de plus l’écran), est époustouflante, quasiment une heure de pure jubilation. La dernière partie de House of Gucci, celle de l’effondrement de toutes les illusions, est d’une affreuse noirceur, tant elle accumule les preuves de l’absolue médiocrité de ce monde d’argent, de pouvoir et d’apparence. La jointure entre les deux laisse par contre à désirer, en particulier parce que certaines ellipses trop brutales nous privent du spectacle de l’évolution de Maurizio, qui aurait été bien plus intéressante que le spectacle par trop évident de l’imbécilité de Paolo Gucci : c’est en général ce « ventre mou » du film dont se sont plaint ses détracteurs, concluant faussement que House of Gucci était trop long, alors qu’il est en fait beaucoup trop court.

Nous rêvons de voir un jour une version longue du film, qui nous conterait vraiment toute l’histoire, ou, mieux encore, un développement en série TV, la série étant décidément la forme moderne la plus pertinente par rapport aux ambitions de ce genre d’histoire !

Mais, admettons joyeusement que, en l’état, nous avons passé deux heures et demie délicieuses devant un tel film, qui nous a même réconciliés, au moins pour un temps, avec son réalisateur !

![]()

Eric Debarnot