Le nouveau film d’Antoine Barraud, après le singulier Le dos rouge, est assez troublant au début. Puis ce trouble s’étiole progressivement pour ne laisser, dans son dernier tiers, qu’une sorte de laborieuse explication de texte ne s’embarrassant guère de subtilités. Frustrant.

Qui est-elle, ou plutôt qui est-elle vraiment ? On ne sait pas, elle est un mystère d’abord. Parfois elle dit s’appeler Margot, presque tout le temps c’est Judith. Entre la France et la Suisse, elle va et vient, elle change d’appartement, elle change de famille, elle se coule, s’adapte, est prudente. Ici un mari chef d’orchestre et deux fils, là-bas un autre homme et une petite fille. On appelle ça une double vie, pour faire simple, mais c’est plus complexe. Il y a les mensonges bien sûr, les arrangements avec la réalité, des compromis beaucoup (à commencer par ceux qu’elle fait avec ses enfants, qu’elle abandonne souvent, et qui en souffrent), mais surtout il y a des secrets enfouis, une identité indéfinie, un abîme certainement qui s’est ouvert.

Secrets qui, inexorablement, vont éclore, se mettre à jour. S’abattre sur Judith et ses proches, en premier lieu ; et se révéler à nous, spectateurs de ce thriller psychologique en trompe-l’œil, bientôt récit d’une folie (extra)ordinaire trouvant sa raison en un échappatoire à une vie ordonnée, à tant d’injonctions sociales. Il y a du Hitchcock là-dedans, dans ce côté à la fois schizophrénique et romanesque (Marnie, Rebecca, et bien sûr Vertigo : la référence à Madeleine n’est sans doute pas un hasard). Du Chabrol aussi dans ce drame bourgeois où tout un petit monde soudain implose, voire du Egoyan dans ces vérités qui se dessinent puis enfin jaillissent, recomposant une sorte de puzzle mental et existentiel.

Secrets qui, inexorablement, vont éclore, se mettre à jour. S’abattre sur Judith et ses proches, en premier lieu ; et se révéler à nous, spectateurs de ce thriller psychologique en trompe-l’œil, bientôt récit d’une folie (extra)ordinaire trouvant sa raison en un échappatoire à une vie ordonnée, à tant d’injonctions sociales. Il y a du Hitchcock là-dedans, dans ce côté à la fois schizophrénique et romanesque (Marnie, Rebecca, et bien sûr Vertigo : la référence à Madeleine n’est sans doute pas un hasard). Du Chabrol aussi dans ce drame bourgeois où tout un petit monde soudain implose, voire du Egoyan dans ces vérités qui se dessinent puis enfin jaillissent, recomposant une sorte de puzzle mental et existentiel.

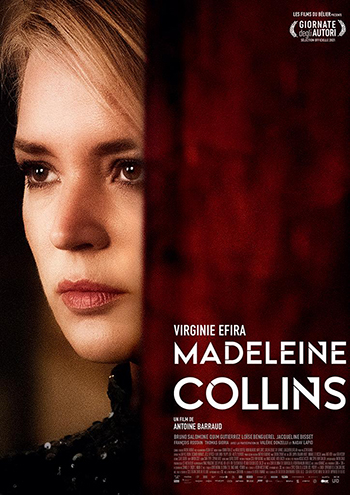

Antoine Barraud a inventé, a façonné, avec Héléna Klotz au scénario et Virginie Efira, impériale, à l’écran, un superbe personnage de femme sous influences (amoureuse, maternelle, d’abandon, de liberté…) cherchant à comprendre ce qui la construit, ce qu’elle attend d’elle-même (éventuellement des autres). Mais le charme, alors ténu, mais on tenait, c’est assez troublant au début ce mélange de casse-tête narratif, de sensibilité en équilibre et de zones d’ombre psychologiques, s’étiole progressivement pour ne laisser dans son dernier tiers qu’une sorte de laborieuse explication de texte ne s’embarrassant guère de subtilités. On aura droit, de fait, à un flashback maladroit qui voudrait tout dire, tout élucider en quelques minutes, des crises de larmes à répétition, un kidnapping à la limite du ridicule et une fin sans saveur. Si un mot, un seul, devait ainsi résumer ce Madeleine Collins, ce mot donc, et incontestablement, serait «frustrant».

![]()

Michaël Pigé