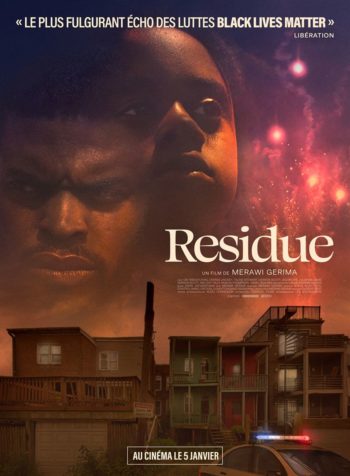

Residue est un premier film étonnant, fort et déroutant, qui pointe un phénomène encore peu traité au cinéma, celui de la gentrification des quartiers « difficiles » des grandes villes : un sujet choc, pourtant abordé ici de manière poétique et impressionniste.

Un personnage du film donne sa définition de ce qu’est un Residue (un résidu) : « Même quand vous aurez enlevé une crotte de chien sur une pelouse, il en restera toujours quelque chose, un résidu ! ». Définition terrible quand on l’applique à ces derniers résidents noirs américains « résistant » à la gentrification de leur quartier de Washington DC, alors que leurs voisins et amis sont peu à peu partis, chassés par le pouvoir de l’argent, ce « soft power » aux mains de ces blancs tellement bien éduqués, tellement affables qui vous invitent à fêter avec eux le 4 Juillet, voire à fumer des joints.

Jay a été l’un des premiers à fuir son quartier, à s’exiler en Californie pour réaliser son rêve de devenir cinéaste. Il a laissé derrière lui sa famille, ses copains, ses « frères » tous promis à la petite délinquance, aux lourdes condamnations de prison. Quand il revient, rongé par les remords d’avoir « trahi », il le fait pour pouvoir faire un film racontant ce passé, dont il découvre qu’il va bientôt être effacé. Il ne fait plus partie de cette communauté, on le lui fait bien comprendre, et même l’accès à son passé – symbolisé par l’ami Demetrius dont on refuse de lui donner des nouvelles – lui est désormais interdit. La violence est toujours là, omniprésente, dont il peut être la victime, ou qu’il peut infliger lui-même à ces « ennemis », qui le privent de son identité.

Jay a été l’un des premiers à fuir son quartier, à s’exiler en Californie pour réaliser son rêve de devenir cinéaste. Il a laissé derrière lui sa famille, ses copains, ses « frères » tous promis à la petite délinquance, aux lourdes condamnations de prison. Quand il revient, rongé par les remords d’avoir « trahi », il le fait pour pouvoir faire un film racontant ce passé, dont il découvre qu’il va bientôt être effacé. Il ne fait plus partie de cette communauté, on le lui fait bien comprendre, et même l’accès à son passé – symbolisé par l’ami Demetrius dont on refuse de lui donner des nouvelles – lui est désormais interdit. La violence est toujours là, omniprésente, dont il peut être la victime, ou qu’il peut infliger lui-même à ces « ennemis », qui le privent de son identité.

Residue a donc un sujet fort, aussi original que complexe : sans la justifier, témoigner de la colère, voire de la haine que génère le fait d’être condamné à être « rayé » de la carte, après avoir été battu, emprisonné, assassiné. Ce qui surprend, c’est que Merawi Gerima, dont c’est le premier film, issu de cette même communauté de Washington DC dont il tente de graver sur la pellicule une sorte de preuve qu’elle a existé, choisisse une forme aussi… difficile.

Geste artistique autant que politique, Residue est en effet un film exigeant : il exige de son spectateur qu’il abandonne ses réflexes habituels, qu’il accepte une représentation totalement impressionniste, focalisée sur les sensations physiques (ce que l’on entend, ce que l’on ressent, plus que ce que l’on voit) et non sur la narration. Les actions importantes sont la plupart du temps hors champ, la caméra suivant au plus près l’impact de celles-ci sur Jay. Le présent, la… réalité, sont intimement mêlées aux souvenirs du passé, voire aux rêves. Le son n’est quasiment jamais synchrone avec l’image. Comprendre les interactions entre des personnages dont on doit découvrir soi-même qui ils sont, est un défi pour le spectateur, qui est sommé de s’accrocher, alors que le film fait tout pour qu’il dérive dans ce flux continu de sensations. Bref, Residue, qui aurait facilement pu être un film coup de poing, un manifeste #BlackLivesMatter, est un poème. Ce qui ne veut pas dire que son impact soit diminué, particulièrement avec une conclusion terriblement pessimiste qui marquera les esprits.

Il y a, dans la toute dernière partie du film, au milieu du chaos, une scène magnifique qui frappe le spectateur : Jay rend visite à l’un de ses plus proches amis, incarcéré pour longtemps, aux lettres duquel il n’a jamais répondu. Leur rencontre dans les locaux grisâtres d’un parloir de prison est figurée comme une balade épanouie dans la forêt où ils jouaient ensemble, enfants : une parenthèse enchantée, où la caméra, la mise en scène de Gerima se stabilisent, où l’on respire enfin. Où des paroles vraies peuvent enfin être échangées, où une mémoire de moments heureux peut exister. On ne saura pas si cette scène aura été un fantasme ou non. Ce serait pourtant essentiel pour qu’un travail puisse se faire, ne serait-ce qu’un travail de deuil. Mais Residue n’est pas le genre de film confortable qui nous accorde cette satisfaction !

![]()

Eric Debarnot