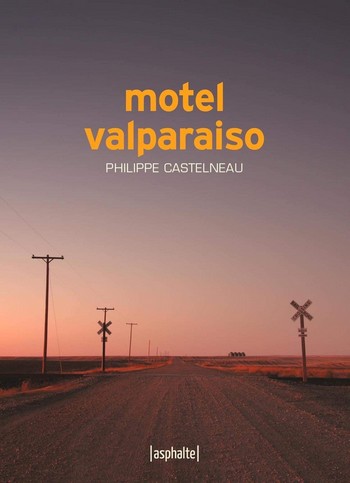

Une écriture fluide et claire, légère comme le sable. Une éloge de la lenteur, de l’immobilité, du retour aux sources… dans un motel crasseux sous des températures caniculaires au milieu du désert. Un premier roman, à dévorer en le dégustant.

Une histoire d’amour qui finit mal, après une autre histoire d’amour qui avait mal fini aussi, plus un deuil à faire — la mort d’un père — et un boulot qui ne décolle pas vraiment: voilà ce à quoi doit faire face le narrateur de Motel Valparaiso. Et ce sont de bonnes raisons d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs ou, en l’occurrence, si le sable du désert (de Sonora) n’est pas plus jaune et léger que par ici. Alors il part. Un petit tour en Amérique du Nord, Canada et USA, avant de poser ses valises à Cevola, une ville située au milieu de nulle part, quelque part aux confins de l’Arizona, de la Californie (aux USA) et de la Californie du Sud et de l’état de Sonora (au Mexique). Le désert. Et comme dans toute ville américaine, il y a un motel au nom évocateur d’horizons lointains et de voyages exotiques. Un motel où poser ses valises, pour un jour ou plus si affinités. D’ailleurs, au Motel Valparaiso, on paye au jour le jour — “je ne veux pas encourager la sédentarité” dit le propriétaire, “tu peux te casser quand tu veux.” Mais partir, il n’en n’est pas question. Partir ? On verra. L’avenir lui dira quand. Ou, plutôt, Cevola le lui dira.

Car on n’échappe pas si facilement à cette ville mirage qui s’ouvre devant soi à chaque pas, pour se refermer immédiatement sans se dévoiler. Une de ces cités obscures, à la Schuiten et Peeters, presque un décor — avec son centre ville de bureaux qui se vide le soir venu, une sorte d’incongruité au milieu de ce désert —, une ville étrange, mystérieuse qui avale celles et ceux qui y mettent les pieds en quête de… de quoi? De rédemption? De sauvetage? D’un nouveau départ? En quête d’eux-mêmes? Tout cela, à la fois. Une ville qui vous lâche une fois cette quête achevée, une fois le chemin, le sens (re)trouvés. Une ville magique. Oui, pour une fois, l’herbe était plus verte. Pour une fois le sable (qui entoure Cevola) est plus jaune, plus léger, que celui qu’on trouve sur nos plages. C’est le sable dans lequel on enfouit les peines et les chagrins, les déceptions et les désillusions, pour en ressortir différent. Ce n’est pas un sable dans lequel on s’enlise. C’est un sable dans lequel on se ressource.

Car on n’échappe pas si facilement à cette ville mirage qui s’ouvre devant soi à chaque pas, pour se refermer immédiatement sans se dévoiler. Une de ces cités obscures, à la Schuiten et Peeters, presque un décor — avec son centre ville de bureaux qui se vide le soir venu, une sorte d’incongruité au milieu de ce désert —, une ville étrange, mystérieuse qui avale celles et ceux qui y mettent les pieds en quête de… de quoi? De rédemption? De sauvetage? D’un nouveau départ? En quête d’eux-mêmes? Tout cela, à la fois. Une ville qui vous lâche une fois cette quête achevée, une fois le chemin, le sens (re)trouvés. Une ville magique. Oui, pour une fois, l’herbe était plus verte. Pour une fois le sable (qui entoure Cevola) est plus jaune, plus léger, que celui qu’on trouve sur nos plages. C’est le sable dans lequel on enfouit les peines et les chagrins, les déceptions et les désillusions, pour en ressortir différent. Ce n’est pas un sable dans lequel on s’enlise. C’est un sable dans lequel on se ressource.

Motel Valparaiso est donc l’histoire de cet enlisement et de cette libération. L’histoire de ce journaliste qui se voudrait écrivain mais qui est à peine l’un et si peu l’autre et qui, au-delà de ce qu’il fait dans la vie, découvrira quoi en faire, découvrira le sens de son existence en rencontrant des gens qui, comme lui, se sont égarés dans l’existence avant de choisir leur voie. Motel Valparaiso est l’histoire d’un voyage, mais pas celui qui a conduit le narrateur dans ce lieu, ce trou dans l’espace et le temps. C’est l’histoire du voyage dans ce trou. L’histoire de la rencontre avec cette ville et ses habitants. Et de la rencontre du narrateur avec lui-même. Motel Valparaiso, c’est un road trip intérieur, mystique. C’est Paris-Texas—plus que Sailor et Lula. Mais c’est aussi une sorte de 37,2. Le Matin calme, sans violence. Apaisé.

En à peine plus de 100 pages, Philippe Castelneau nous emmène en voyage. Lentement, sereinement. Une écriture sobre et simple, directe, qui sait éviter les adjectifs inutiles et les tournures de phrases alambiquées, mais qui malgré tout réussit à créer une vraie ambiance. Celle des bars et des rues des villes états-uniennes (en partie) — on prendrait bien une bière avec eux, on passerait bien une nuit sur ce matelas défoncé dans ce motel de bord de route. Surtout, il souffle sur ce Motel Valparaiso un vent de la liberté, cette liberté de devenir soir-même après s’être découvert. Une belle leçon.

![]()

Alain Marciano