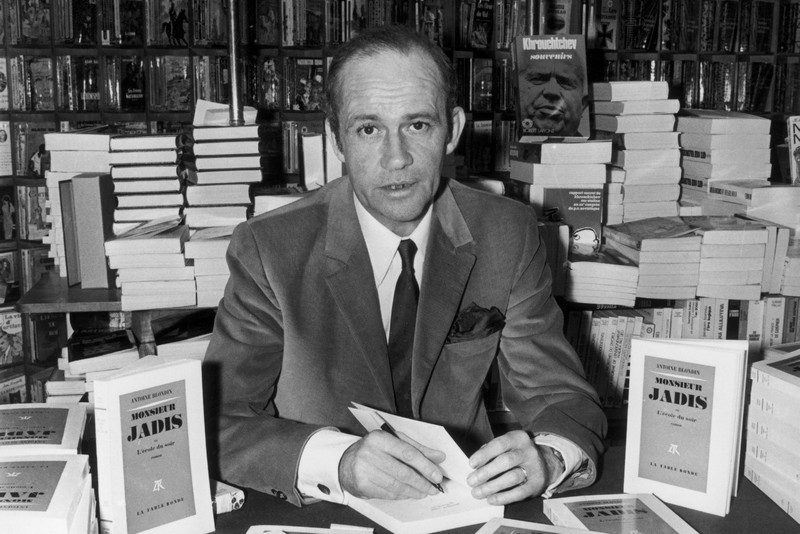

Avant d’être un film, Un singe en hiver est un roman. Une édition luxueuse, avec photos et documents, à La Table Ronde vient nous le rappeler opportunément. Une occasion de plus de lire ou relire un grand écrivain du 20e siècle.

Il y a des films qui ont pris une telle place dans la mémoire collective qu’on en vient à oublier qu’ils sont des adaptations de romans, des romans qui sont eux-mêmes intéressants à lire. Voire plus si affinités. C’est le cas d’Un singe en hiver. Un roman ? Non, un film, évidemment ! La date de sortie peut être un peu confuse – c’était en 1962. En revanche, le nom du réalisateur – Henri Verneuil –, celui du dialoguiste – Michel Audiard – et surtout de ceux des acteurs principaux – Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo – qui brillent sur l’écran sont bien présents à nos mémoires. On se souvient probablement moins que l’histoire était adaptée d’un roman d’Antoine Blondin paru en 1959 et couronné la même année du prix Interallié (Blondin était en lice pour le Goncourt cette année là, qui fut attribué à André Schwarz-Bart pour Le Dernier des Justes). Et c’est bien dommage. Sans refaire le débat (inutile) sur l’adaptation des romans au cinéma, ne pas lire ce roman-là serait une erreur.

D’abord pour l’histoire. On en connaît les grandes lignes. Après sa rupture d’avec Claire, Gabriel Fouquet débarque à Tigreville, en Normandie, où se trouve le pensionnat dans lequel vit sa fille, Marie. Pour attendre le moment où il osera l’aborder, il s’installe à l’hôtel Stella tenu par Albert et Suzanne Quentin, erre et boit (beaucoup, comme Blondin buvait beaucoup aussi). Albert et Suzanne voit en lui un fils, celui qu’ils n’ont jamais pu avoir. Ils se rapprochent les uns des autres. Albert, qui avait arrêté de boire, finit par partager une cuite monumentale avec Gabriel. Une histoire d’alcolos, donc. Ce qu’il semble et c’est pour cela que le livre et le film sont connus (le film a failli être interdit par le ministre de la Santé qui y voyait une apologie de l’alcoolisme et une incitation à la consommation d’alcool). Mais il y a plus, évidemment. Le roman donne à voir, sans beaucoup de tendresse, clairement la confusion dans laquelle sont plongés Gabriel et Albert. Antoine Blondin ne les ménage pas. Pas plus qu’il ne ménage les autres personnages, ou la société de l’époque. Un singe en hiver est un roman cynique et désespéré, qui n’est pas sans rappeler Michel Houellebecq.

D’abord pour l’histoire. On en connaît les grandes lignes. Après sa rupture d’avec Claire, Gabriel Fouquet débarque à Tigreville, en Normandie, où se trouve le pensionnat dans lequel vit sa fille, Marie. Pour attendre le moment où il osera l’aborder, il s’installe à l’hôtel Stella tenu par Albert et Suzanne Quentin, erre et boit (beaucoup, comme Blondin buvait beaucoup aussi). Albert et Suzanne voit en lui un fils, celui qu’ils n’ont jamais pu avoir. Ils se rapprochent les uns des autres. Albert, qui avait arrêté de boire, finit par partager une cuite monumentale avec Gabriel. Une histoire d’alcolos, donc. Ce qu’il semble et c’est pour cela que le livre et le film sont connus (le film a failli être interdit par le ministre de la Santé qui y voyait une apologie de l’alcoolisme et une incitation à la consommation d’alcool). Mais il y a plus, évidemment. Le roman donne à voir, sans beaucoup de tendresse, clairement la confusion dans laquelle sont plongés Gabriel et Albert. Antoine Blondin ne les ménage pas. Pas plus qu’il ne ménage les autres personnages, ou la société de l’époque. Un singe en hiver est un roman cynique et désespéré, qui n’est pas sans rappeler Michel Houellebecq.

Ce serait aussi une erreur de ne pas lire Un singe en hiver, comme de ne pas pas lire les romans, nouvelles et chroniques sportives d’Antoine Blondin, car c’est un écrivain remarquable. Il est capable de donner vie à ses personnages en deux coups de cuillère à pot. Quelques traits rapides (et souvent assassins) et le tour est joué, il n’y a rien à ajouter. Il est également capable d’écrire des phrases courtes et chocs, des aphorismes définitifs comme des phrases longues et complexes, pleine d’incises et de ramifications qui donnent le tournis et qui demandent une attention de tous les instants. Cette concentration est d’autant plus nécessaire que Blondin utilise des expressions dans un sens qui est aujourd’hui perdu. Un écrivain plein d’inventivité. Tellement, pour tout dire, que malgré l’attention portée au texte, le sens de ce qui est écrit ne saute pas toujours aux yeux. Tant pis. Ou tant mieux. Cela en devient poétique et même philosophie (de comptoir, évidemment).

On peut douter de l’intérêt d’une telle prose. Dans le compte rendu qu’il en fait dans Le Monde à la sortie du roman, d’Émile Henriot avoue trouver « le livre des plus inutiles… M. Antoine Blondin ne fait pas un très bon usage de son talent en l’employant à la peinture minutieuse et quelquefois cocasse de l’ivresse. » Talent, donc aussi. Oui, Henriot reconnaît qu’Antoine Blondin est « un styliste excellent, doué de verve, un conteur amusé de ce qu’il raconte ». Mais cela ne lui avait pas sauté aux yeux. Émile Henriot reconnaît que, à la première lecture, « Son début m’avait ennuyé, je l’avais trouvé confus, d’une attaque molle, comme de quelqu’un qui a l’élocution un peu pâteuse ; on ne savait où on était, où on allait ».

C’est vrai. Blondin a un style bien à lui, qui déjà à l’époque pouvait laisser dubitatif, hésitant. Aujourd’hui, c’est peut-être pire. Il écrivait comme plus personne n’écrit, en tout cas, comme plus personne qui est publié n’écrit. Peut-être qu’il écrivait comme on ne peut plus lire aujourd’hui. D’ailleurs, on est frappé par la distance qui sépare cette littérature de la notre. Comme elle semble étrange, lointaine, étrange. Balzac, Hugo, Zola, ce sont des écrivains du 19ème siècle. Normal que leur façon d’écrire nous semble si surannée. Blondin est un écrivain de la seconde moitié du 20ème, et déjà il nous paraît décalé. Quelle tristesse ! C’est aussi pour nous rappeler la richesse de la langue française qu’il est important de lire Un singe en hiver.

![]()

Alain Marciano