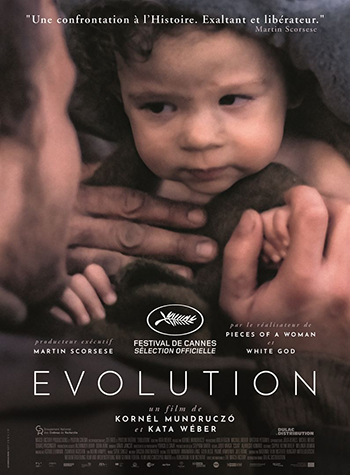

Sur trois générations, Kornél Mundruczó et sa scénariste Kata Wéber observent les douleurs et questionnements d’une famille marquée par la Shoah. Thème passionnant, mais que Mundruczó et Wéber traitent de façon inégale et avec un emploi problématique du plan-séquence.

On entre dans Evolution par une porte qui s’ouvre, dès la première image. Qui s’ouvre sur l’enfer, une large pièce plongée dans les ténèbres dont on ne sait rien encore, mais dont on pressent l’horreur, la finalité dans cette lourde porte en fer, ces murs nus et ces pommeaux de douche. C’est celui d’une chambre à gaz que trois hommes nettoient frénétiquement, effarés et paniqués, puis découvrant une enfant, trois ans à peine, quatre peut-être, qu’ils extirpent du sol, cachée là dans un conduit d’évacuation. Cette enfant, c’est Eva, née à Auschwitz. Miraculée d’Auschwitz. Des années plus tard, elle aura une fille, Lena, qui elle-même aura un fils, Jonas.

Sur trois générations et en trois actes, Kornél Mundruczó et sa scénariste Kata Wéber, inspirée par l’histoire de sa propre mère, expriment et observent les douleurs d’une famille marquée par la Shoah (ses traumatismes, ses réminiscences, ses abîmes…) et se débattant avec son identité juive. Identité dont elle ressent le poids tragique (de l’Histoire) et les responsabilités (s’affirmer contre l’antisémitisme), mais qu’elle préfère taire, ne pas transmettre (Eva), ignorer même (Jonas). Ou, au contraire, dont elle embrasse l’héritage, qu’elle revendique (Lena) tout en s’interrogeant sur le sens de cette revendication aujourd’hui.

Sur trois générations et en trois actes, Kornél Mundruczó et sa scénariste Kata Wéber, inspirée par l’histoire de sa propre mère, expriment et observent les douleurs d’une famille marquée par la Shoah (ses traumatismes, ses réminiscences, ses abîmes…) et se débattant avec son identité juive. Identité dont elle ressent le poids tragique (de l’Histoire) et les responsabilités (s’affirmer contre l’antisémitisme), mais qu’elle préfère taire, ne pas transmettre (Eva), ignorer même (Jonas). Ou, au contraire, dont elle embrasse l’héritage, qu’elle revendique (Lena) tout en s’interrogeant sur le sens de cette revendication aujourd’hui.

Thème imposant, questionnements passionnants, mais que Mundruczó et Wéber traitent de façon inégale (en plus d’user d’une symbolique de l’eau assez grossière, de celle que l’on jette pour nettoyer les chambres à gaz, qui inonde un appartement ou qui va éteindre un début d’incendie) avec ces trois parties qui se répondent mal, l’une sans paroles et angoissante, l’autre trop bavarde et finalement ennuyeuse (pire : jusqu’à rendre le propos ennuyeux), la dernière enfin qui, en suivant Jonas dans son quotidien, relève trop de l’anecdotique, voire d’un certain remplissage. Quant à l’emploi du plan-séquence dans chacun des trois segments d’une demi-heure, outre qu’il soit devenu une figure de style tellement utilisée qu’il en est devenu un rien académique, il va, dans plusieurs cas, s’avérer problématique.

https://youtu.be/ilB96SEtdX4

Voir par exemple cette envolée soudaine et incongrue de la caméra au-dessus des baraquements d’Auschwitz. Ou ces nombreux plans inutiles parce qu’il faut pouvoir tenir (meubler) trente minutes en continu. Ou, lors de la seconde partie, ce mouvement de caméra qui, gratuitement, sort de l’appartement par une fenêtre ouverte, reste suspendue dans le vide puis opère un panoramique vertical sur la rue en bas pour revenir enfin dans l’appartement. Un mouvement qui ne veut rien dire, n’apporte rien, prétentieux dans sa forme et qui, en à peine une minute, tend à révéler chez Mundruczó une sorte d’impossibilité à filmer sans préférer, souvent, le sensationnel, l’esbroufe technique. Sentiment que l’on pouvait déjà ressentir dans ses précédents films et qui, ici (mais ce n’est pas le seul défaut du film : c’est, disons, le plus flagrant), s’impose sur tout et contre tout.

![]()

Michaël Pigé