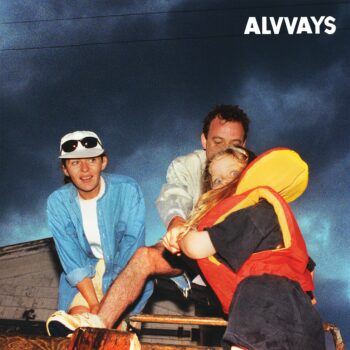

Le quintette de Charlottetown continue d’affûter son écriture sur son troisième opus, scintillante réussite de jangle pop contagieuse, servie par des guitares futées et des refrains tous plus entêtants les uns que les autres. Leur meilleur album à ce jour ?

Faire du neuf avec du vieux. Sacré programme, qui prend différentes formes. Un défi ? Toujours plus qu’on ne le supposerait. Un travers ? Bien trop souvent. Une nécessité ? Probablement jamais. Un compliment ? Rarement. Rarement, car il est précieux et difficilement mérité. Pourtant, c’est avec ce genre d’encouragement qu’on avait souvent entendu à l’arrivée de Alvvays. Le quintette canadien, sans forcément proposer une quelconque révolution, redonnait un peu de dorure au blason de l’indie pop. Du neuf avec du vieux, donc, dans la dimension la plus élogieuse qu’on peut lui accorder. Ce qui, vous en conviendrez, est déjà un compliment problématique, car il porte en son sein la question du renouvellement. De l’avenir. Du futur. Du « okay, et maintenant ? ». Le premier album éponyme de 2014, à défaut d’opérer une conquête fracassante de la planète, avait mis la majorité d’accord sur le fort potentiel qu’il dégageait. Trois ans plus tard, Antisocialites avait bien élargi ce consensus, raffinant l’écriture et la production de son prédécesseur pour livrer une mémorable collection de petite tueries indie pop, décrochant au passage un Juno Award (les Grammys du Canada) en 2018. Après quelques années et deux ou trois sales coups de poisse (citons notamment des démos cambriolées dans l’appartement de la chanteuse Molly Rankin, ainsi que l’inondation du local du groupe ayant détruit une bonne partie de leur matos), nous voici finalement face à Blue Rev, troisième effort et le premier avec une nouvelle section rythmique (Sheridan Riley, arrivée à la batterie pour la tournée de l’album précédent et Abbey Blackwell, nouvelle bassiste intégrée l’année dernière).

Okay. Et maintenant ?

Quel toupet. Pharmacist nous pousse dans le bain sans intro, incisant directement dans le vif saignant du sujet avec des strates de voix et de guitares qui ne sont pas sans évoquer My Bloody Valentine. Avec cependant une différence essentielle qui tranche totalement avec l’institution shoegaze de Kevin Shields. Chez Alvvays, les chansons sont courtes, dynamiques, ramassées. Elles s’étendent rarement au-delà de trois minutes, privilégiant une énergie compactée sans une seconde de relâchement. Il y a quelque chose de Strokesien dans cette production nerveuse qui fait étinceler les guitares derrière un micro saturé d’où le chant sort avec un bourdonnement douillet qui fait instantanément ronronner nos tympans. Quelque chose de Pixiesesque dans ce don pour faire bondir une mélodie imparable de trois power chords débraillés (Belinda Says, Easy On Your Own?, Lottery Noises). Dans un monde où la jangle pop et la dream pop, dans leurs incarnations les moins convaincantes, ont l’allure d’orientations par défaut chez des groupes y trouvant un prétexte pour usiner des albums bancals où la reverb sert à cacher l’indigence de l’écriture, Alvvays font preuve d’une ingéniosité, d’une énergie et d’une minutie qui les placent très clairement dans le peloton de tête des groupes indie du moment. Chaque composition de ce nouvel album donne l’impression d’avoir été réfléchie pour être livrée au public sous sa forme la plus stimulante, réjouissante et engageante possible.

Quel toupet. Pharmacist nous pousse dans le bain sans intro, incisant directement dans le vif saignant du sujet avec des strates de voix et de guitares qui ne sont pas sans évoquer My Bloody Valentine. Avec cependant une différence essentielle qui tranche totalement avec l’institution shoegaze de Kevin Shields. Chez Alvvays, les chansons sont courtes, dynamiques, ramassées. Elles s’étendent rarement au-delà de trois minutes, privilégiant une énergie compactée sans une seconde de relâchement. Il y a quelque chose de Strokesien dans cette production nerveuse qui fait étinceler les guitares derrière un micro saturé d’où le chant sort avec un bourdonnement douillet qui fait instantanément ronronner nos tympans. Quelque chose de Pixiesesque dans ce don pour faire bondir une mélodie imparable de trois power chords débraillés (Belinda Says, Easy On Your Own?, Lottery Noises). Dans un monde où la jangle pop et la dream pop, dans leurs incarnations les moins convaincantes, ont l’allure d’orientations par défaut chez des groupes y trouvant un prétexte pour usiner des albums bancals où la reverb sert à cacher l’indigence de l’écriture, Alvvays font preuve d’une ingéniosité, d’une énergie et d’une minutie qui les placent très clairement dans le peloton de tête des groupes indie du moment. Chaque composition de ce nouvel album donne l’impression d’avoir été réfléchie pour être livrée au public sous sa forme la plus stimulante, réjouissante et engageante possible.

Evidemment, la science mélodique démontrée par Alvvays est aussi celle d’un goût très sûr et d’influences bien digérées. Les arpèges ultra-british de After The Earthquake et Pressed seront irrésistibles pour tout fan des Smiths et de The Cure, voire de R.E.M. si l’on sort des références outre-Manche. Imaginez un caniche de Pavlov avec la houppette de Morrissey, l’eyeliner de Robert Smith et la barbe de Michael Stipe. C’est bon, vous voyez ? C’est vous. Allez-y, bavez, j’ai mis du papier journal sur la moquette. Alvvays connait ses classiques. Les références sont là, mais ne butent jamais sur les écueils du gimmick ou de la resucée sans imagination. Tom Verlaine, réminiscence douce-amère sur fond d’accords rouillés, est digne du meilleur des Cardigans. Molly Rankin partage d’ailleurs avec Nina Perssen ce chant à la fois naturel et chaleureux, distillant sans trop avoir l’air d’y penser des mélodies malignes qui hantent la tête de l’auditeur longtemps après l’écoute. Tile By Tile pousse les curseurs vers la dream pop avec une combinaison de piano, de cordes et d’orgue qui se marie superbement aux synthés embuées de ses couplets. Very Online Guy est une belle démonstration d’alchimie indie, transmutant les bases d’un gentil single synthpop en merveille d’excentricité saturée et rigolote, où une batterie lo-fi sert de trampoline à des mélodies gazouillantes. Bored In Bristol est un petit joyau de pop aérienne, emmené par une basse sexy sur laquelle surfent des synthés vaporeux. On y retrouve un peu de ce pétillement mélancolique et malicieux qui avait garanti notre amour immédiat à Soko, Mattiel et Phoebe Bridgers. Ou même Eliott Smith, soyons fous.

Many Mirrors et Velveteen ont la fraîcheur échevelée des débuts de Blondie, avec ces refrains qui déboulent comme lancés en pleine descente sur des patins à roulettes enfilés à la hâte. Pomeranian Spinster sonne même carrément punk, avec une batterie qui cavale sec, tentant de doubler des guitares effrénées tour à tour noisy et bubblegum, qui propulsent la voix tout en lui répondant dès qu’une brèche s’ouvre au milieu de la course-poursuite. Cette énergie fébrile, à la fois dans l’écriture des chansons et dans leur interprétation, est l’un des attraits essentiels d’un album qui, trop occupé à sautiller devant les amplis avec un sourire jusqu’aux oreilles, ne prend jamais le temps de se regarder le nombril. Et pourtant, c’est un bien joli nombril. Chaque choix stylistique est une nouvelle façon de maximiser l’impact des chansons et de condenser le son du groupe pour le rendre encore plus percutant. On songe aux Undertones et à Wire pour cette propension à faire exploser le charmomètre en restant sous la barre des trois minutes, mais aussi pour cet entrain avec lequel le chant et les guitares se font la courte échelle pour livrer des tranches de pop aussi badines que diablement rusées.

Le tour de force de Blue Rev n’est pas seulement de proposer une collection de chansons toutes plus efficaces les unes que les autres, mais aussi de parvenir à rendre l’expérience aussi énergique, rafraîchissante et faussement évidente que possible. Le genre d’album à l’écoute duquel tout paraît plus facile et soudainement accessible. Paradoxalement, caché derrière cette façade si approchable, on distingue un savoir-faire proprement redoutable. Celui d’un groupe faisant turbiner son potentiel à plein régime avec un enthousiasme impossible à désavouer. Blue Rev est le son de musiciens qui sont bons et le savent parfaitement, mais ne le font jamais ressentir à l’auditeur comme une forme de suffisance. Alvvays n’a pas envie d’un public à genoux. Il vous veut bien droits sur vos deux pieds, prêts à rejoindre cette farandole pop décomplexée qui fait chavirer les cœurs sans jamais chercher à les essouffler. Autant tenir la distance, justement. Filer une série de sprints pour aboutir à un marathon, voilà toute la force insoupçonnée de ce nouvel album. C’est quand on s’aperçoit subitement qu’il fait nuit et qu’on est à plusieurs kilomètres de son point de départ qu’on mesure à quel point on s’est amusés. Une preuve de plus que l’enthousiasme est toujours un motivateur dangereusement sous-estimé.

![]()

Mattias Frances