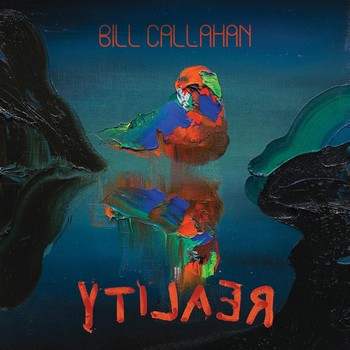

Il manquait à cet immense songwriter qu’est Bill Callahan un véritable chef d’oeuvre depuis qu’il s’est délesté de son alias Smog en 2005. Bien sûr, il a connu des disques majeurs comme Sometimes I Wish We Were An Eagle (2009) et le sublime Apocalypse (2011). Après un hiatus de cinq ans, il était revenu avec un répertoire plus apaisé. Avec ytilaeR, son 19e album, il reconvoque l’urgence dans certaines des plus belles compositions de sa carrière.

Qu’est-ce qui différencie un artiste du commun des mortels, ce minuscule individu sans substance , au destin incertain du créateur démiurgique, du faiseur de mondes ? Rien ou si peu, peut-être une vision, une préscience d’un monde qui change, une impression fugace qui résiste au doute et à la torpeur. L’artiste ne peut être seulement un solitaire planqué dans sa tour d’ivoire, il ne surplombe pas le monde tel un prophète. Il est peut-être juste un ingrédient de plus pour tenter de nous amener vers un éveil, une prise de conscience, un constat lucide. C’est peu mais c’est précieux. Le reste n’est que paroles et discours oiseux.

Les mots et les discours, Bill Callahan les évite depuis toujours, ce grand bonhomme mal dans son corps, mal dans son esprit. La parole se fait rare avec lui mais comme tous les grands taiseux, quand il dit, il dit toujours juste. Ce qui a sans doute le plus changé chez lui, c’est que lentement depuis ses débuts, l’américain s’est éloigné de ses obsessions introverties pour ouvrir son regard vers l’extérieur et le monde qui l’entoure. Ce que l’on aurait pu prendre pour une forme d’apaisement, de sagesse n’est peut-être finalement qu’un changement d’angle de vue. Aller faire se confronter ses angoisses existentielles à un monde au bord de l’effondrement. Les chansons de Callahan comme souvent et particulièrement sur ytilaeR se nourrissent de ses peurs sauf qu’il parvient à les tourner vers le collectif, vers cette valeur essentielle pour comprendre les Etats-Unis qu’est la notion de communauté. La communauté chez Bill Callahan, ce n’est pas la nation, le peuple mais quelque chose qui ressemblerait à la condition humaine, à cette marche dans et vers l’absurde.

Les mots et les discours, Bill Callahan les évite depuis toujours, ce grand bonhomme mal dans son corps, mal dans son esprit. La parole se fait rare avec lui mais comme tous les grands taiseux, quand il dit, il dit toujours juste. Ce qui a sans doute le plus changé chez lui, c’est que lentement depuis ses débuts, l’américain s’est éloigné de ses obsessions introverties pour ouvrir son regard vers l’extérieur et le monde qui l’entoure. Ce que l’on aurait pu prendre pour une forme d’apaisement, de sagesse n’est peut-être finalement qu’un changement d’angle de vue. Aller faire se confronter ses angoisses existentielles à un monde au bord de l’effondrement. Les chansons de Callahan comme souvent et particulièrement sur ytilaeR se nourrissent de ses peurs sauf qu’il parvient à les tourner vers le collectif, vers cette valeur essentielle pour comprendre les Etats-Unis qu’est la notion de communauté. La communauté chez Bill Callahan, ce n’est pas la nation, le peuple mais quelque chose qui ressemblerait à la condition humaine, à cette marche dans et vers l’absurde.

Bill Callahan le dit dans le communiqué de presse qui accompagne le disque, il voyait ytilaeR comme une tentation de réveil de nos consciences mais pas de ces réveils bêtas pétris de bons sentiments voués à l’échec. Non, en jouant ainsi avec nos instincts, nos peurs, nos doutes et nos peurs, Bill Callahan savait très bien qu’il manipulait quelque chose d’à la fois fragile et potentiellement dangereux. Après la crise liée au Covid qui a endormi le monde entier, l’a mis en pause, l’a ralenti, le risque était de se laisser aller à une frénésie, à une soif de consommation, à une anthropophagie émotionnelle. Et, propose l’ex Smog, et donc si on se posait une petite heure (le temps de l’album) pour évaluer notre état, pour prendre un peu de distance, si on levait la tête de notre guidon pour regarder le paysage qui défile sans nous ? D’où ce titre clair, net qui fait étrangement écho au Monde Réel de Dominique A. Comme si de sortir de quelque chose de surréaliste comme l’a été cette époque de pandémie nous donnait envie de retrouver la trivialité d’un monde bien réel. Pas surprenant de voir des artistes majeurs s’emparer de ce thème du réel, du temps présent.

Quand on est fort d’une carrière de 19 albums comme c’est le cas de Bill Callahan qui fête déjà ses 32 ans de carrière cette année, on ne peut s’empêcher quand on connaît bien la discographie de l’artiste de tisser des parallèles entre ce disque et d’autres albums de son répertoire. D’une grande diversité, ytilaeR glisse des clins d’oeil à l’ensemble de l’œuvre de l’américain sans jamais se répéter pour autant, il s’emploie à chercher de nouvelles pistes également avec des tonalites presque Jazz sur plusieurs des titres de ytilaeR. Lily par exemple reconvoque le pendant Lo-Fi de Smog que l’on n’avait plus entendu depuis longtemps chez le compositeur. Entouré par Matt Kinsey aux guitares, Emmett Kelly à la basse et aux chœurs, Sarah Ann Phillips au B3, au piano et aux chœurs et Jim White à la batterie mais aussi Carl Smith à la clarinette contralto, Mike St Clair et Derek Phelps aux cuivres, Bill Callahan signe un disque tour à tour aventureux, académique dans son sens le plus noble à savoir le respect d’un certain patrimoine, les compositions se font parfois dissonantes, décharnées. Ce disque doit beaucoup à la batterie sublime de Jim White reconnaissable entre mille. Ecoutez l’ombrageux Naked Souls pour vous en convaincre.

Comme le dit fort justement l’américain, ce disque a été enregistré pour être écouté dans un seul effort dans son intégralité. Il faudra certainement comprendre ces douze morceaux comme autant de mouvements musicaux participant d’une narration, de la création de quelque chose qui fait sens. Le piano a également une belle place au sein de ce disque un peu à l’image de ce que pouvait proposer Mike Garson aux côtés de David Bowie, un piano qui n’a donc rien de Pop, qui n’est pas seulement un instrument rythmique mais une texture harmonique et donc narrative.

D’une grand exigence artistique, Bill Callahan est tout autant exigeant vis-à-vis de nous, la parole est libre chez lui mais elle n’est pas toujours aisée à entendre, ce qui ne l’empêche pas de s’imprimer en nous. Ce n’est pas du mot stérile, un discours dénué de sens, c’est la parole de quelqu’un qui a compris qu’il y a une vie derrière le mot, derrière la surface des choses. C’est cet artiste qui nous ressemble, qui est en chacun de nous, cet homme qui doute et s’interroge, qui se questionne et se questionne encore, qui, à force de se chercher ne se trouve pas mais trouve dans cette recherche la source de sa fièvre et revient épuisé mais heureux avec un chef d’œuvre entre ses mains.

![]()

Greg Bod