Avec The Car, la troupe d’Alex Turner persiste et signe, poursuivant le virage entrepris avec Tranquility Base Hotel & Casino, avec toutefois un peu moins de fantaisie dans son propos.

Donnnn’t get emotional, it’s not like youuuuuu… est l’instruction intimée avec une sexitude suave par Alex Turner après une minute d’instrumental mélancolique pour lounge bar déserté après minuit. Une consigne plus facile à entendre qu’à suivre quand :

1- La voix qui nous la communique semble trempée dans la saccharose.

2- L’album en question démoule une fournée de ballades langoureuses, riches en guimauve et en meringues sixties.

Ironie anglaise, perfide Albion, serre-nous bien fort.

Voilà maintenant un vingtaine d’années que le quatuor de Sheffield tient le commun du public rock dans la paume de ses huit mains. Après le sommet commercial atteint en 2013 avec AM, imparable blockbuster de rock looké et accrocheur, leur voie semblait royale et toute tracée. Qu’on les aime ou pas, Arctic Monkeys étaient bel et bien les nouveaux titulaires de la couronne du rock & roll grand public. Plus juvéniles que Queens of the Stone Age, plus arty que les Strokes, plus malins que Muse et plus sensuels que Kasabian, les quatre anglais avaient le profil idéal pour ratisser large sans perdre pied, pour fédérer quinquagénaires fan de Joy Division et midinettes de base en route pour leur premier Coachella. Une mission bien plus noble que ce que le gros des grincheux anti-mainstream ne daignerait admettre.

Puis, était venu le temps des désaccords, en l’occurrence autour des cocktails du space-opéra de Tranquility Base Hotel & Casino, concept album rétro-futuriste aussi déstabilisant qu’audacieux pour un groupe de rock populaire. Une collection de titres surprenants, mêlant pop surannée, jazz hollywoodien, arrangements cinématiques en apesanteur et crooning en costard trois pièces. Alex Turner avait bien bossé son falsetto et se plaisait à le montrer, tandis que sa plume sardonique garantissait la saveur du résultat. Résultat qui démontrait une certaine force de vision, qu’on y adhère ou non. Quatre ans plus tard, le quatuor briton a quitté l’espace pour revenir sur le tarmac avec The Car. La bagnole. On fait difficilement plus terrien. Retour au rock, donc ? Que nenni. On pourrait résumer la fourchette stylistique de ce nouvel album avec deux chansons en particulier. Sculptures of Anything Goes défriche un peu de territoire vierge (pour le groupe) avec ses synthés boudeurs et sa rythmique dépouillée, sur laquelle les vocaux de Turner sont aussi séduisants qu’hantés, dépeignant une forteresse de solitude version duplex post-apocalyptique qui fait forcément son petit effet. À l’inverse, Jet Skis on The Moat est résolument soul et pop, sur un tempo Staxien en demi-temps rythmé à la pédale wah et au piano. Il s’agit également du moment où le falsetto de Turner peut manquer de souplesse, voire devenir bancal dans sa tenue de note. Du bon et du moins bon, du très confiant et du moins assuré, en somme.

Puis, était venu le temps des désaccords, en l’occurrence autour des cocktails du space-opéra de Tranquility Base Hotel & Casino, concept album rétro-futuriste aussi déstabilisant qu’audacieux pour un groupe de rock populaire. Une collection de titres surprenants, mêlant pop surannée, jazz hollywoodien, arrangements cinématiques en apesanteur et crooning en costard trois pièces. Alex Turner avait bien bossé son falsetto et se plaisait à le montrer, tandis que sa plume sardonique garantissait la saveur du résultat. Résultat qui démontrait une certaine force de vision, qu’on y adhère ou non. Quatre ans plus tard, le quatuor briton a quitté l’espace pour revenir sur le tarmac avec The Car. La bagnole. On fait difficilement plus terrien. Retour au rock, donc ? Que nenni. On pourrait résumer la fourchette stylistique de ce nouvel album avec deux chansons en particulier. Sculptures of Anything Goes défriche un peu de territoire vierge (pour le groupe) avec ses synthés boudeurs et sa rythmique dépouillée, sur laquelle les vocaux de Turner sont aussi séduisants qu’hantés, dépeignant une forteresse de solitude version duplex post-apocalyptique qui fait forcément son petit effet. À l’inverse, Jet Skis on The Moat est résolument soul et pop, sur un tempo Staxien en demi-temps rythmé à la pédale wah et au piano. Il s’agit également du moment où le falsetto de Turner peut manquer de souplesse, voire devenir bancal dans sa tenue de note. Du bon et du moins bon, du très confiant et du moins assuré, en somme.

I Ain’t Quite Where I Think I Am aurait pu figurer sur l’album précédent, que ce soit pour son groove feutré où la fuzz se fait discrète derrière les claviers ou pour la gouaille hâbleuse du chant de Turner, dont le falsetto cabriolant prospecte très ouvertement du côté du Bowie de Young Americans. Body Paint est l’un des rares titres à pousser un peu le niveau de distorsion vers le rouge (ou, disons, le rose foncé), avec des guitares qui contre-attaquent le chant comme George Harrison sur Something. La chanson éponyme The Car est une suite d’accords jazzy sur une caisse claire balayée comme dans un western. Les mélodies vocales ne sont pas les plus marquantes, mais le solo de guitare fuzzy a cette spontanéité rageuse et concise qu’on adorait chez Mick Ronson. Les arrangements de cordes sont luxueux et leur profusion sur l’album pousse d’ailleurs à se demander comment le groupe compte s’y prendre en concert. Doit-on s’attendre à un orchestre en backdrop ? À moins qu’à la manière d’un Sgt. Pepper, la préoccupation soit d’offrir une œuvre de studio totalement libérée des contraintes de l’exercice scénique ? Quoi qu’il en soit, les orchestrations sont plaisantes et incorporées avec beaucoup de goût.

Le hic ? Parce qu’il y en a un, tout de même, et qu’il est de taille. Votre serviteur est un fan avoué de Tranquility Base Hotel & Casino, ce qui ne veut pas dire que The Car le balade sans secouer. En effet, là où le concept de l’album précédent (celui d’un lounge bar très littéralement lunaire) permettait au groupe, et plus particulièrement à Alex Turner, de s’adonner à une théâtralité qui pouvait stimuler l’auditeur, The Car conserve rarement une marge de manœuvre suffisante pour le même trajet. There’d Better Be a Mirrorball est la chanson qui fonctionne le mieux dans cette optique de ballade un peu kitsch à la Burt Bacharach, pour un sujet finalement très prosaïque et premier degré. Cependant, ce genre de décalage suppose une maîtrise du sous-texte dans la performance. Prenez un exemple absolu du genre comme Je suis venu te dire que je m’en vais du grand Serge, et contrastez-le avec n’importe quel texte de The Car, vous comprendrez ce qui fait encore défaut aux primates arctiques. Si l’emballage roccoco était très à propos pour nous conter The First Ever Monster Truck Front Flip, il l’est un peu moins sur Hello You, où le chant de Turner, comme un imitateur de Bowie à Vegas, paraît étrangement déphasé avec une intention pourtant poignante en surface.

La problématique est d’ailleurs complexifiée par la prose de l’album, susceptible de faire pencher décisivement la balance d’appréciation suivant les affinités de chacun. Pour l’auteur de ces lignes, relativement bon public dès qu’il s’agit de métaphores un brin farfelues, les textes alambiqués de The Car peuvent excuser des performances en décalage avec leurs intentions. Si, en revanche, vous recherchez une véritable substance émotionnelle au milieu de cette débauche de poses outrées, il est probable que les textes creuseront votre frustration. Comme si, délaissant ses fantaisies spatiales pour des sujets plus proches de nos tourments terrestres, Alex Turner ne parvenait pas à s’empêcher de s’en moquer un peu. Non pas par malveillance ou par dédain, mais par peur de trop prendre au sérieux des concepts pourtant de moins en moins teintés d’ironie. Un constat d’autant plus troublant qu’il amène à se demander si la fantaisie séduisante de Tranquility Base n’était pas une façon déguiser un premier degré que Turner aurait finalement du mal à assumer.

Big Ideas est typiquement le genre de slow soul pop violoné qui ne peut être interprété qu’avec un énorme projecteur solitaire braqué sur la gomina du chanteur. Si vous tendez l’oreille, vous pourrez discerner les sanglots énamourés des premiers rangs, le sifflement des bouquets de roses fendant l’air et la chute émoussée des pétales sur la scène, ainsi que le tintement des bracelets de perles tâtonnant à la recherche du Kleenex le plus proche. Je vous jure que c’est vrai. Là encore, le sous-texte très intimiste (et potentiellement autobiographique) apparaît déphasé avec tant de grandiloquence, confortant les doutes sur la cohérence entre la forme et le fond. Mr Schwartz se pose lourdement du côté de la musique d’ascenseur (rythmique façon Girl From Ipanema incluse), avec un sujet mélancolique prêtant davantage à la réminiscence tendre qu’à l’œillade complice. Même lorsque les violons fument ostensiblement sur les dernières mesures, l’impression qui prédomine est davantage celle d’un goût hasardeux que d’un clin d’œil rusé. On a soudainement le sentiment de se trouver devant une forme très premier degré de ce que Tranquility Base transcendait par le panache de ses rêveries. Perfect Sense génère un ressenti similaire, accentué par une performance vocale manquant de souffle (littéralement et figurativement) pour donner corps aux contorsions richement encordées des mélodies. Il s’agit de la chanson la plus courte du lot, n’atteignant pas les trois minutes, mais aussi du titre final de l’album. Or, sa fin est particulièrement abrupte et raide, donnant l’impression d’esquiver le grand final que les arrangements cinégéniques faisaient pourtant espérer, tout en achevant l’album en suspens, sans que cela ne soit pleinement justifié ou mérité par l’ampleur de ce qui a précédé.

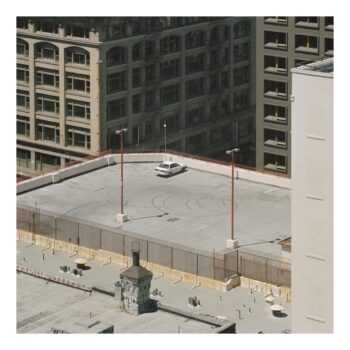

La voix de Turner est réellement l’un des ingrédients les plus ambivalents de ce nouvel album. On comprend l’intention, il est vrai. Celle d’un crooning hors du temps, sans âge ni provenance, comme un grand fil de sentimentalisme brut qui lierait Sam Cooke, Bowie, Gainsbourg, Scott Walker et Dean Martin sans réelle hiérarchie. La différence, néanmoins, réside dans l’exécution. Là où les noms précités usaient de la séduction suave de leurs phrasés pour livrer une charge émotionnelle qui prenait l’auditeur par surprise, Turner opère le plus souvent par le mouvement inverse, cherchant à dramatiser une substance qui serait mieux servie par une approche frontale. Comme si, pour reprendre la composition de Roxy Music sur In Every Dream Home A Heartache, le narrateur humain apparaissait finalement plus désincarné que la poupée flottante faisant l’objet de ses affections solitaires. Du fait de son parti-pris naturaliste, The Car sera peut-être fêté là où Tranquility Base était le plus souvent décrié. Pourtant, Alex Turner apparait plus inhibé sur le goudron que sur la Lune, et semblait avoir bien plus de choses nous à raconter lorsqu’il taillait des tranches de vies absurdistes dans de la SF rétro-lounge. Le ressenti sur la question sera dépendant de votre tempérament. Le parking déserté de la pochette de The Car, tel un curieux paradigme en format carré, pourra tour à tout faire figure de base de tranquillité (bis, pour ceux qui attendait le retour des grosses guitares), d’aveu d’échec d’un système ou de tableau déchirant de notre époque. Regardez donc les files d’attentes aux stations-service et osez me dire que vous n’avez pas des frissons en prenant le volant.

![]()

Mattias Frances