Ce n’est pas tous les jours qu’on ouvre un livre comme la Fille à la Moto d’Oji Suzuki : cet assemblage de 9 courts récits, datant largement des années 70, nous propose en effet une balade paresseuse, aux côtés de jeunes dilettantes, dans un univers ordinaire mais finalement insaisissable.

Notre arrogance d’Occidentaux du XXIème siècle peut nous amener à croire que le roman graphique, et en particulier lorsqu’il est avant tout introspectif, est une invention européenne ou états-unienne datant de la fin du siècle dernier, période à laquelle ce genre a connu sa plus grande heure de gloire. Ouvrir la Fille à la Moto, recueil de « nouvelles » d’Oji Suzuki, écrites et dessinées principalement dans les années 70, permet de relativiser ce point de vue. Car voilà un mangaka – peu connu en France, il faut le reconnaître – qui, sous l’influence de substances prohibées et d’alcool, mais aussi engagé idéologiquement dans la culture post-hippie de ces années-là, a créé une œuvre étonnante, non pas de modernité – car indéniablement, notre siècle de consumérisme et de commerce à tout va est passé à autre chose ! -, mais bien d’audace…

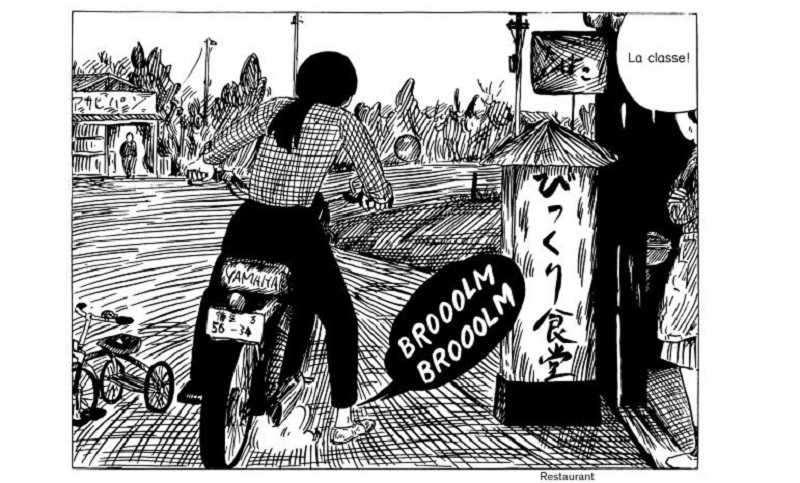

Audace idéologique, donc, car, dans une société japonais corsetée et où l’on prônait discipline, travail et sérieux, Suzuki se fait le chantre du laisser-aller, de la paresse extrême, de la rêverie, de la poésie. Audace formelle aussi, dans la mesure où, derrière un dessin hachuré assez conventionnel et peu frappant au premier abord, Suzuki construit ses récits avec une liberté de ton, une absence de logique, un mépris profond pour la rationalité la plus élémentaire qui secoue nos habitudes. Et ébranle nos certitudes.

Audace idéologique, donc, car, dans une société japonais corsetée et où l’on prônait discipline, travail et sérieux, Suzuki se fait le chantre du laisser-aller, de la paresse extrême, de la rêverie, de la poésie. Audace formelle aussi, dans la mesure où, derrière un dessin hachuré assez conventionnel et peu frappant au premier abord, Suzuki construit ses récits avec une liberté de ton, une absence de logique, un mépris profond pour la rationalité la plus élémentaire qui secoue nos habitudes. Et ébranle nos certitudes.

Chez Suzuki, il est en effet impossible de saisir le sens du récit, au moins au premier degré : les phrases s’enchaînent, d’une case à l’autre, et bien que chacune soit compréhensible, leur suite ne nous livre aucune clé sur ce qui se passe, ni dans les actes des protagonistes, ni dans leurs têtes. C’est un procédé étonnant, que l’on pourrait bien sûr le rapprocher du travail des surréalistes par exemple, sauf qu’il n’y a aucune volonté apparente chez Suzuki de choquer son lecteur, ni de faire appel à une quelconque lecture psychanalytique. Il n’y a ici non plus aucune dérision « post-moderne » dans l’enchaînement de mots ou d’images dont on peine à trouver le sens : douces, et pourtant triviales, les autofictions de Suzuki n’ont pas pour but de nous surprendre, de nous divertir, juste de nous encourager à lâcher prise.

Devant un tel OVNI, on a envie de comprendre qui était Oji Suzuki, auteur phare de la fameuse revue Garo, et faisant donc partie de la génération d’artistes japonais ayant pris dans cette revue la relève du génial Yoshiharu Tsuge (beaucoup plus connu en France, même si peu de ses œuvres sont encore traduites, en particulier à travers son merveilleux L’Homme sans Talent). La belle édition proposée par Atrabile de cette œuvre profondément singulière comprend heureusement une riche postface de Léopold Dahan, introduite par des mots de Verlaine, qui nous aide à entrer dans l’univers à la poésie et au lyrisme paradoxaux de Suzuki. En attendant d’autres publications en France ?

![]()

Eric Debarnot

La Fille à la Moto

Scénario et dessins (Noir et blanc): Oji Suzuki

Editeur : Atrabile

224 pages – 22 €

Parution le 3 juin 2022

La Fille à la Moto – Extrait :