Est-ce grâce à l’habituelle magie d’un Rick Rubin toujours aussi doué pour tirer le meilleur des artistes qu’il produit, ou bien au talent inusable de Neil Young et de son Crazy Horse, mais World Record est une splendide réussite, qui émeut et excite tour à tour. Géant !

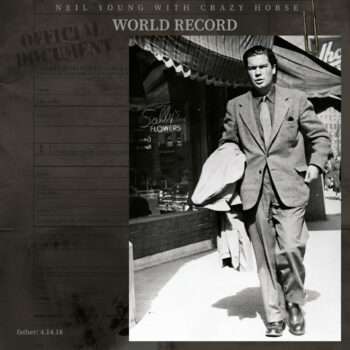

Bon, un peu rincés par la parution à un rythme frénétique de nouveaux albums du Loner, que ce soit des Archives, des lives pirates et de nouveaux enregistrements studio, nous vous proposons de commencer par un simple résumé des faits : World Record est le quarante-deuxième album studio de Neil Young, il a été enregistré pour la vingtième fois avec son équipe de vieux forbans qui officie sous le nom de Crazy Horse, et il est co-produit par Rick Rubin (le type qui magnifie à coup sûr les derniers éclats lancés par les « grands anciens »). Sur sa couverture atypique, figure une belle photo de papa Young, Scott, avec sa date de naissance, le 14 avril 1918.

Et puis, nous allons passer au côté totalement subjectif de cette chronique : World Record est un p… d’album, l’un des plus beaux, les plus bouleversants que le Loner nous ait offerts depuis longtemps. L’un des plus inspirés sans doute aussi avec une poignée de chansons superbes, soit par la grâce de belles mélodies (Love Earth, Overhead, I Walk with You, This Old Planet…), soit – et ce n’est pas une surprise que ça fonctionne aussi bien, mais quand même… après toutes ces décennies ! – par celle d’une guitare électrique orageuse et menaçante (I Walk with You encore, Break the Chain).

Et puis, nous allons passer au côté totalement subjectif de cette chronique : World Record est un p… d’album, l’un des plus beaux, les plus bouleversants que le Loner nous ait offerts depuis longtemps. L’un des plus inspirés sans doute aussi avec une poignée de chansons superbes, soit par la grâce de belles mélodies (Love Earth, Overhead, I Walk with You, This Old Planet…), soit – et ce n’est pas une surprise que ça fonctionne aussi bien, mais quand même… après toutes ces décennies ! – par celle d’une guitare électrique orageuse et menaçante (I Walk with You encore, Break the Chain).

Ce qui surprend de prime abord, et enchante rapidement, c’est la présence de sonorités, d’instruments inhabituels chez Neil Young, sans doute apportés par Rubin puisque l’album a été enregistré dans son studio personnel, et – comme souvent avec Neil – dans des conditions quasi live : l’orgue à pompe est présent sur plusieurs titres mais domine particulièrement The World (Is in Trouble Now) et The Wonder Won’t Wait. On se dit vite qu’il suffit juste de ce genre de détails pour que ce qui paraissait usé au fil des années sonne à nouveau frais : sans doute est-ce finalement ici la plus belle contribution du producteur génial, faire sonner une bande de semi-vieillards fourbus (leur fatigue transparaissait clairement dans Barn, l’album précédent) comme un jeune groupe de garage-rock qui vient tout juste de se lancer dans le rock’n’roll. Prenez par exemple un Break the Chain, énième blues rock traditionnel dans la discographie de Neil Young : le plaisir qui se dégage du chaos général dépasse largement tout ce que les Black Keys ont pu nous offrir dans leurs quatre ou cinq albums !

https://youtu.be/J7o9V6h6PGU

Le thème principal de l’album, on le devine aisément à la lecture des titres des morceaux, c’est la dette que l’humanité a vis-à-vis de la Nature, et la menace imminente de l’effondrement de la planète : rien de nouveau, on sait que Neil est depuis longtemps un militant en la matière, et il n’hésite évidemment pas à tailler des croupières aux conspirationnistes trumpiens. On appréciera néanmoins que Neil, en homme intelligent qu’il est, tempère ses admonestations péremptoires par une mise en perspective bienveillante des origines des Etats-Unis (The Long Day Before).

Mais, vu d’Europe, on sourira surtout du fait que cela ne l’empêche pas de chanter une fois de plus, dans ce qui est la pièce monumentale de l’album, le dantesque Chevrolet, sa passion pour les bagnoles ! Quinze minutes de tonnerre transpercé régulièrement par ces fameux solos de guitare qui restent tout aussi stupéfiants 53 ans après Everybody Knows this Is Nowhere. Pure jouissance électrique, Chevrolet et sa guitare volcanique nous rappelle aussi que, Rubin ou pas Rubin, Neil Young n’est pas encore prêt à être statufié dans le marbre, qu’il reste un géant bien vivant du Rock. Et que, à 77 ans, on peut toujours espérer des miracles de sa part !

![]()

Eric Debarnot