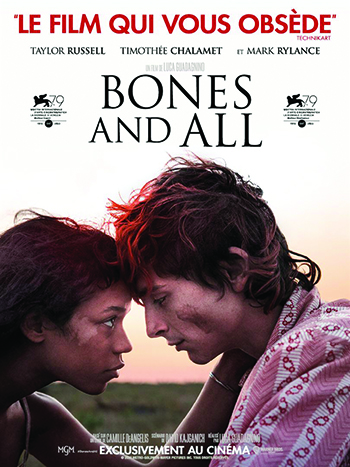

Avec son film Bones and all, Luca Guadagnino échoue, en partie, à s’emparer des codes et représentations du road trip initiatique, celui de deux ados cannibales qui s’aiment et se cherchent dans l’Amérique white trash.

Ils sont jeunes et ils sont beaux, ils s’apprivoisent d’abord, ils s’aimeront ensuite et, quand ça leur prend, se repaissent de chair humaine en un festin sinistre. Ils n’y peuvent rien, ils sont nés comme ça avec, en eux, dans leurs gènes, leur comportement et leur essence, cette fringale à assouvir d’épiderme et de sang. Maren et Lee ne sont pas les seuls, il y a d’autres eaters, partout, qui traînent, se flairent, dévorent. Eux deux parcourent les routes des États-Unis profonds dans un vieux pick-up, elle à la recherche de sa mère qui lui a refilé cet appétit cannibale telle une malédiction, et pour en apprendre davantage sur ses origines, lui fuyant on ne sait quoi, une sombre histoire de famille sans doute, un père peut-être.

On comprend vite ce qui a intéressé Luca Guadagnino dans ce récit à la fois d’horreur et d’apprentissage adapté du roman de Camille DeAngelis ; ce qui, depuis Amore, construit et anime son cinéma et se retrouve ici, inévitablement : des personnages avides de liberté, d’eux-mêmes et de désir, quitte à braver les conventions de la société (bourgeoisie milanaise, confrérie de sorcières, institution militaire dans la série We are who we are) et à en abolir les limites (adultère, homosexualité, anthropophagie…). Cette fois donc, c’est l’Amérique white trash dans toute sa splendeur avec ses exclus sur le carreau, ses villes fantômes et ses maisons délabrées.

Une Amérique à la marge qu’explorent Maren et Lee en mode Balade sauvage, eux-mêmes marginaux, sans rien et voués à la solitude, cette solitude qu’induit leur « espèce », trop dangereuse pour l’Homme. Il sera facile évidemment de projeter, dans les penchants cannibales de nos deux voraces tourtereaux, la métaphore d’une différence, quelle qu’elle soit, engendrant la peur, la honte, des contraintes et des jugements. D’ailleurs Guadagnino ne s’en cache pas, décelant en Maren et Lee des « victimes de leur condition sur laquelle ils n’ont aucune prise, et c’est la métaphore d’autres conditions […] de toute la complexité de l’être humain ».

Des victimes avançant ainsi, parmi nous, à part et affamés, tentant de trouver une (leur) place ; et quand un semblant de « normalité » paraît s’installer enfin, c’est pour mieux l’éprouver à leur nature et ses contrecoups. Ce pourrait être magnifique, tout ça, ce pourrait donc être beau (Taylor Russell et Timothée Chalamet, à fond dans la séduction teenage), nous troubler et nous toucher direct au cœur. Mais on ne sait pas. On ne saura pas, in fine, ce qui transporte, ce que veut réellement raconter Guadagnino au cours des deux heures languides de Bones and all : love story ado ? Flânerie à la sauce misfits ? Quête de soi mélancolique ? Ode à la différence ?

D’où ce sentiment, tel un obstacle, de flottement permanent dans la narration et le rythme du film. De n’avoir aucune prise sur les personnages, sur leur histoire et leurs tourments existentiels, et que l’on regarde sans un soupçon d’émoi, et même quand le destin, violemment, vient se rappeler à eux. Et puis Guadagnino ne fait qu’utiliser, quand pourtant il avait su s’approprier (et sublimer) les généralités du bovarysme moderne (Amore) ou de la romance gay (Call me by your name), les motifs usés du road movie initiatique (et qui plus est US, avec ce que cela suppose de représentations et de mythologies ancrées à jamais dans nos imaginaires) en n’en proposant qu’une relecture fade, et servant d’écrin convenu (rien ne manque à l’appel : grands espaces, couchers de soleil, causeries autour du feu et rencontres signifiantes) à cette idylle contrariée lardée parfois de quelques visions saisissantes, fulgurances poétiques ou frémissements gore, mais traversée souvent d’un ennui joli tout plein.

![]()

Michaël Pigé