Bonne année. Malgré la fraîcheur encore tendre de 2023, nous débutons par un gros morceau. Sur son dix-neuvième album, Iggy fricote avec le gratin rock d’Hollywood pour le meilleur et pour… le reste. Et on lui passe le caprice, parce qu’on l’aime. D’un amour inconditionnel et déraisonné dont on fait de grandes tragédies et, aussi, quelques petites chansons pas dégueues.

Iggy Pop. Homme, mythe, légende, iguane, mutilateur (de torse), parrain (du punk), junior (d’Osterberg) et trésor américain made in Detroit. Bête de scène ultime, créature de fiction (The Crow 2), de docu (Gimme Danger), de semi-fiction (Coffee & Cigarettes), de fanfic yaoi sublimée (Velvet Goldmine) et de littérature (chez Houellebecq et Jo Nesbø). Mon idole personnelle. Et oui. Dans un monde où l’objectivité de reportage anime le débat, il est sain de savoir confesser ses propres biais. Ce qui ne veut pas dire que la perche tendue de l’adoration doit servir à suspendre son esprit critique. Surtout quand l’objet d’amour évolue dans un écosystème traversé par d’autres spécimens grandioses. Prenons, au hasard (c’est un mensonge), David Bowie, mon autre héros. Si Iggy était mon parrain musical, Bowie serait ma marraine. Et vice-versa. Pourtant, la comparaison entre le félin Iggy et l’alien Ziggy a souvent emprunté quelques gros raccourcis qui, bien que pratiques pour aller et venir entre deux carrières très riches, font oublier qu’elles ne sont que partiellement ressemblantes. Et aussi, que le rapprochement est pertinent là où on le soupçonnerait le moins. Parlons marketing. Vous avez bien lu. En 2013, les deux poteaux effectuaient chacun un retour. Bowie avec The Next Day, premier effort studio depuis Reality en 2003. Dix ans, ouch. Iggy, en reformant sur Ready To Die le (presque) line-up de Raw Power, chef-d’œuvre maudit de 1973. Quarante ans, presque un demi-siècle, ouch, ouch ! Deux artistes, deux carrières, deux albums, deux retours. L’un fut un succès foudroyant, l’autre passa plutôt inaperçu. Je ne prendrai pas la peine de préciser davantage, mais sachez que j’ai tout de même une réelle sympathie pour Ready To Die, qui n’est de toute façon pas notre sujet du jour.

Le vieillissement (certains parleront de maturité, d’autres d’embourgeoisement) des punks est toujours un concept complexe. En disant « punk », je ne parle pas juste des anglais crêtés de 77, mais bien de tout amas cellulaire suffisamment barré pour avoir démis quelques vertèbres à son époque. Des gens comme Iggy, Patti Smith ou Henry Rollins, donc, mais aussi Zappa, Burroughs, Johnny Cash, Hunter Thompson, Grace Jones, Lou Reed, Arthur Brown, Louise Michel, Little Richard ou David Johansen. Ou l’Abbé Pierre, tiens. Et Screamin’ Jay Hawkins. Et Bob Dylan. Comme la plupart de ses congénères, notre Tarzan camé préféré n’aura pas échappé à une intégration aussi tardive que consensuelle au système qu’il avait conspué dans ses jeunes années. Égérie pour les assurances Swiftcover (hum), pour les Galeries Lafayette (hum hum), pour Paco Rabanne (au moins, la pub est classe), pour Gucci (oké oké), apparitions filmiques diverses et variées, décoration par le gouvernement Chirac (le même jour que Carla, déjà Bruni mais pas encore Sarkozée) et induction au Rock & Roll Hall of Fame (la bonne blague). Sans oublier un paquet de collaborations. Avec Underworld (sympathique), avec Tomoyasu Hotei (très classe), avec Cage The Elephant (excellent), avec Måneskin (d’accord), avec Lonnie Smith (pourquoi pas), avec Thomas Dutronc (quelle horreur), avec Yara Lapidus (à la limite), avec Fémina (bof), avec Kesha (étonnamment fun) et avec Slash (prévisiblement fun). Le meilleur aqenillage advint en 2016 avec Josh Homme, Dean Fertita et Matt Helders le temps d’un excellent album (Post-Pop Depression) et d’une tournée mémorable avec Troy Van Leeuwen et Matt Sweeney en renfort. Puis, en 2019, arriva Free. Et là, ça coinçait un peu. Free avait quelque chose de chiffonnant. Free. Un titre comme une supplique fondamentale qui résonnait mal à ce stade de la carrière de l’Iguane. Free. Libre. I wanna be free. Quasiment le contraire de I wanna be your dog. Pourquoi pas, après tout ? Seulement, l’une de ces revendications semblait plus pure que l’autre. Plus vraie. Plus sincère. Le désir de chiennerie l’emportait. Libre ? Iggy ne l’avait-il donc jamais été ? Un examen rapide de sa carrière suffira à faire lever un ou deux sourcils circonspects. Tout le monde kiffe la liberté, c’est certain. Le mot est dans notre devise nationale. Eluard l’a graffité sur tout ce qui passait. Il est rarement péjoratif (chute libre) et quasi-systématiquement mélioratif (libre-arbitre, libre-penseur, union libre, esprit libre, nage libre, libre comme l’air, libre de droit, libérée delivréééeee). Un dénominateur tellement commun qu’il en est presque dénué de sens. Aussi, entendre le stage diver originel convoiter cette fameuse liberté comme s’il ne l’avait que fugacement possédée sentait un peu trop le foutage de gueule pour que le projet nous happe aux tripes.

Pire encore, on en venait à se demander si ce n’était pas de nous, les fans dévoués et forcément un peu collants, dont le grand Jim souhaitait tant s’affranchir. En 2016, il confiait son sentiment d’avoir « gagné » le droit de tirer sa révérence avec Post-Pop Depression. Une lassitude contredite par la suite des événements (en tant que fans, nous n’aurons pas l’hypocrisie de le lui reprocher), mais qui expliquait peut-être la maçonnerie sous-traitée de Free. L’album n’était ni déplaisant, ni marquant, la faute à des chansons parfois écrites avec les pieds par des collaborateurs qu’on devinait en charge du projet (Iggy revendiquait uniquement la paternité des textes en spoken word de la seconde moitié du disque). Leron Thomas semblait peiner à faire le tri dans des idées oscillant entre le passable (Love’s Missing), l’incongru (James Bond) et le franchement chelou (Dirty Sanchez, embarrassant ou tordant ? Le jury délibère encore à ce jour.) Évidemment, les atours les plus jazzy (Sonali, Glow In The Dark) trahissaient des envies d’étoile noire. Vous la sentez revenir, cette fameuse comparaison ? Blackstar avait secoué le monde au moment de sa sortie, mais on se rappelle surtout de la faille centrale de ce séisme ouvrant vers le bas. Ou vers le haut, suivant vos convictions. Bowie avait trépassé. Ouaip. Ça fait toujours mal de le rappeler. Et même si l’on suppose bien qu’Iggy, à la différence de nous autres simples fans, avait perdu un ami, il n’apparaissait pas en position de se mesurer à son ancien coloc berlinois sur le terrain du jazz funèbre. Sans être un échec total, Free cristallisait un écart véritable. Après l’un des meilleurs albums de sa carrière, Iggy Pop avait livré l’un de ses plus dispensables.

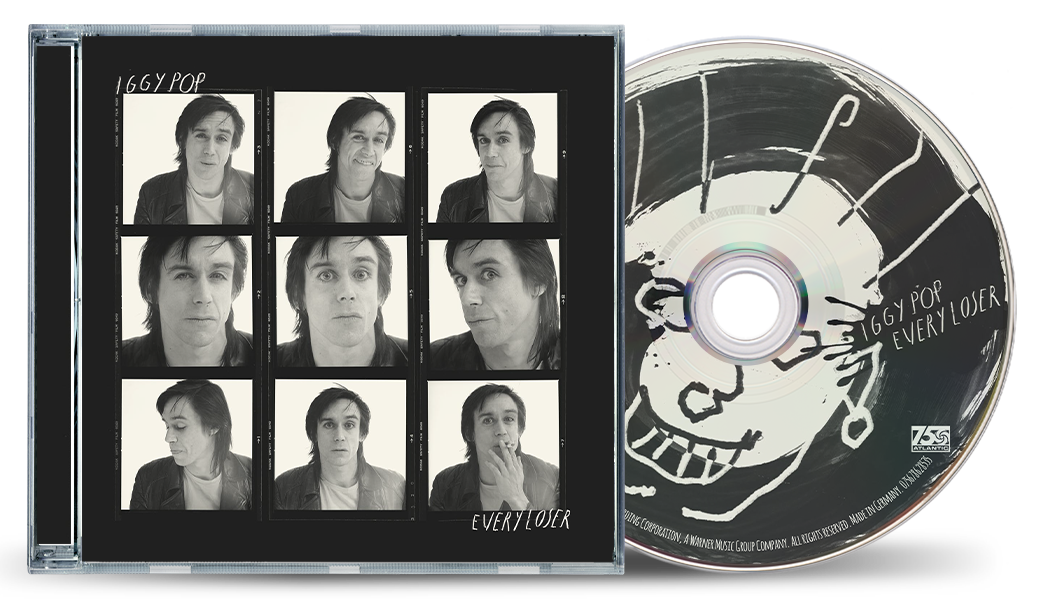

Par conséquent, à l’annonce d’une nouvelle cuvée, l’érection de nos oreilles fut aussi immédiate que tiraillée, comme chez un caniche de Pavlov rendu méfiant. D’un côté, l’espoir d’un projet où l’ex-Stooge serait plus investi. De l’autre, la présence d’Andrew Watt, jeune producteur de 32 ans recommandé par Morrissey en personne. Initialement remarqué comme guitariste de California Breed, trio éphémère avec Glenn Hughes et Jason Bonham, Watt avait ensuite touché le pactole commercial en produisant son pote Post Malone, mais aussi Justin Bieber, Cardi B, 5 Seconds of Summer, Ed Sheeran, Selena Gomez et Dua Lipa. Il faut bien bouffer, me direz-vous. Sauf que le gars n’a jamais quitté ce milieu. Il a simplement ouvert son studio à de vieilles gloires, supervisant un album d’Eddie Vedder, des sessions pour Elton John et, surtout, les deux derniers Ozzy Osbourne. Le problème ? Il est dans le résultat. Prenez les albums d’Ozzy. Un son massif mais très artificiel, où la voix du Prince des Ténèbres, minée par l’âge, est si retouchée et truffée d’effets qu’on a l’impression d’écouter un hologramme chanter. Il y a du beau monde en cuisine, c’est vrai. Chad Smith et le regretté Taylor Hawkins aux fûts, Duff McKagan à la basse, sans oublier un défilé de stars du manche (Jeff Beck, Zakk Wylde, Slash, Clapton, Iommi, etc.). Forcément, ça passe. Mais avec des chansons peu marquantes et un son de production vaseux, le casting est plus à mettre sur le compte d’un bon carnet d’adresses que d’un réel dessein musical. Cependant, on gardait espoir. Notamment parce que certains décalques de line-up (Chad et Duff) semblaient plus en phase avec le profil d’Iggy que celui d’Ozzy. Et aussi parce que le leader des Stooges s’est toujours montré bien plus vivace et enthousiasmant que son homologue de chez Sabbath. On attendait donc Every Loser d’un pied à peu près ferme. Rock & Folk furent parmi les premiers à accéder à l’objet pour une critique signée par l’excellent Jérôme Soligny, promettant « le meilleur album d’Iggy depuis qu’on a arrêté de compter ». On a beau aimer Jérôme, on restait prudents. Ce n’est pas parce qu’on est pas matheux qu’on a déjà oublié que Post-Pop Depression existe.

https://www.youtube.com/watch?v=69VdEbpBWWw

Au moment d’écrire ces lignes, l’écoute est terminée. Et le verdict est… assez prévisible. Every Loser est un album sympathique dans l’ensemble, mais aussi fun que frustrant. Les forces en présence font du bon boulot. Duff McKagan assure à mort. Chris Chaney et Eric Avery ne déméritent pas. Chad Smith est toujours juste, Taylor Hawkins est excellent et Travis Barker est à la fois rapide et précis, comme à son habitude. Côté guitare, c’est flou sans pour autant gêner. On apprécie Dave Navarro, on a rien contre Stone Gossard ni Josh Klinghoffer, mais beaucoup d’autres noms nous seraient venus à l’esprit avant eux. Le ressenti sur les chansons est finalement conforme à ce que les singles, qui se trouvent être les deux premiers titres du tracklisiting, faisaient supposer. Frenzy est une entrée en matière pétaradante comme il faut, qui compense des guitares peu imaginatives par une section rythmique au cordeau et un phrasé vocal qui use judicieusement de l’âge d’Iggy pour retrouver un point de rupture quasi-stoogien. Textuellement, le gladiateur revient à ses vieilles habitudes pour nous parler immédiatement de sa bite. Pas de doute, on est en terrain connu. Au contraire, Strung Out Johnny est peut-être ce que l’Iguane a offert de plus pop depuis Blah Blah Blah. La ligne de basse est géniale, la suite d’accords est futée, la mélodie accroche immédiatement. En revanche, le refrain se pose un peu en poil sur le potage et la production fait grincer des dents par endroits. Les claviers synth-pop sont élégants, mais le mixage lourdingue des chœurs et des grosses guitares a tendance à parasiter le rendu, tout en se mélangeant difficilement avec la voix d’Iggy. De plus, le chant de Watt, qui prend en charge la totalité des harmonies de fond, est un peu pénible dans son genre. Il a beau chanter juste, son timbre aigu et affecté parait le plus souvent hors sujet à côté de l’organe buriné de l’Iguane, donnant l’impression que le DJ du coin débarque à l’improviste pour arrondir les angles à coup de software, faisant passer une pilule avec laquelle on aurait aimé s’étouffer un peu.

https://www.youtube.com/watch?v=qbQHlQ-tubY

Un constat en demi-teinte qui vaut pour l’ensemble de l’album. New Atlantis et Comments (dont la ligne de basse déchire sévère, soit dit en passant) ont beau être des chansons très chouettes, elles le seraient encore plus si les chœurs et les effets ne bouffaient pas autant d’espace et de patate. Modern Day Rip Off est un sympathique retour au punk rock catchy de Naughty Little Doggie et All The Way Down charme sans mal, grâce à un mixage qui ménage enfin un peu d’espace pour ses guitares stoniennes et sa basse sexy. En revanche, Morning Show et The Regency sont aseptisées en dépit du bon sens, avec des boucles d’effets et des chœurs synthétiques où la voix d’Iggy se dilue comme de l’huile chaude dans de l’eau tiède. La première est une ballade pop façon Red Hot Chili Peppers, qui soutient mollement le baryton toujours majestueux du frontman, la seconde une tentative de pop punk speedé qui rappelle le son du dernier Miley Cyrus, également orchestré par Watt. Si l’idée se révélait très probante chez Miley dans un registre post-Blondie rétro, elle est moins séduisante en final d’un album d’Iggy Pop, dont les « fuuuuck » enragés sonnent mal sur un lit de rock FM surproduit.

Chez Iggy, la forme peut être hasardeuse, on le sait. Or, dans le cas présent, l’analyse du fond complique encore les choses. Nous l’avons mentionné, Watt a obtenu sa reconnaissance actuelle en tant que gâchette de luxe pour le commun de la pop friquée. Et Every Loser s’en ressent. Sur le son de production, mais aussi sur le propos. Comme toujours, Iggy est intelligent, et semble bien conscient de ce que le projet est : une escapade Hollywoodienne à gros budget. Le ressenti que cela nous procure est lui aussi ambigu. D’un côté, la sincérité d’un rapport d’amour-haine au système. Un contrepoint touchant à Kill City, premier jet solo gravé à Los Angeles durant les permissions accordées par l’institution psychiatrique où Iggy s’était réfugié pour recoller ses propres morceaux en 1974. Après avoir failli y laisser sa peau, l’Iguane revient donc à Hollywood. Assagi, apaisé, il est désormais apte à prendre l’absurdité de ce petit monde à la rigolade et à lui pardonner, comme à un vieil ennemi qui aurait lui aussi perdu ses dents avant de s’en faire poser de nouvelles. D’un autre côté, certains passages font se demander à quel point leur mise en abîme est intentionnelle. Quand Iggy chante « Sold my face to Hollywood, I’m feelin’ good, lookin’ good » sur Comments, on aurait presque l’impression amère qu’il est au cœur même de ce qu’il se plait à moquer. Même chose pour Neo Punk, dont le texte voudrait étriller Machine Gun Kelly, rappeur raté devenu punk-popeux insupportable, mais dont la composition emprunte volontiers les tics de supérette façon Blink-182, à peine maquillés sous une distorsion artificielle qui ne trompe personne. Un ambivalence que l’interview publiée dans Rock & Folk aurait tendance à conforter. Quand le nom de Machine Gun Kelly est évoqué, Iggy répond en marchant sur des œufs. « Je n’ai encore rien entendu d’incroyable dans sa musique, mais il a une gueule sympathique et c’est loin d’être un abruti ». Mouais. L’odeur d’une langue de bois dans laquelle on aurait taillé une paire de baguettes, puisque Travis Barker, par ailleurs producteur de MGK, est justement à la batterie sur Neo Punk. Tiens tiens. L’album inclut également deux courtes vignettes en spoken word, The News For Andy et My Animus Interlude, qui restent dans le sujet. La première est un pastiche de spot commercial et la seconde une méditation miniature où Iggy se peinturlure en chat sauvage impénitent sous le soleil californien.

Comme je le disais, notre sujet du jour n’est pas Ready To Die. Pourtant, Every Loser s’en rapproche sur un point bien précis : l’ombre de Kill City, cette fameuse lettre de haine adressée à Los Angeles. En 2013, Ready To Die avait logiquement déçu ceux qui s’attendaient à retrouver le napalm de Raw Power. On serait tenté de leur demander comment une attente pareille avait pu paraître rationnelle une seule seconde, mais aussi de les pousser à revenir vers l’album pour l’examiner comme un prolongement tardif de Kill City. La forme est bien là. Du saxophone, quelques riffs un peu tranchants et deux ou trois ballades spartiates. Vous verrez, ça marche bien. Ou, en tout cas, on finit par s’y retrouver, car les albums d’Iggy gagnent souvent à être réévalués avec des années de recul. Il s’avère que, là où la forme de Kill City avait trouvé un prolongement intelligible dans Ready To Die, Every Loser fait écho à son fond de façon très ambigüe. En attendant de savoir si l’avenir permettra également à ce nouvel album de révéler tout son potentiel, nous attendons Andrew Watt au tournant sur le prochain Morrissey (dont la sortie est incertaine, au vu de la rupture acrimonieuse entre Moz et Capitol). Quant à Iggy, il va pouvoir continuer à dorloter son cacatoès au bord de la piscine (ce n’est pas une métaphore douteuse). Il a bien mérité de se ressourcer avant la prochaine tournée, où il a promis de faire de son mieux pour ne plus se jeter dans la foule. Les paris sont ouverts.

![]()

Mattias Frances