John Cale nous gratifie d’un album riche et enthousiasmant. C’est ce que tout le monde dira, probablement. Et justement. Il n’y a pas de raison de bouder son plaisir quand l’un des plus grands musiciens du 20ᵉ siècle réussit à faire encore un album spectaculaire.

Un nouvel album de John Cale ! Un 17ᵉ album studio (sans compter une liste de collaborations longues comme sans un jour sans pain) et la première collection de morceaux originaux depuis 10 ans, depuis Shifty Adventures in Nookie Wood (2012) ; le précédent album studio M:FANS (2016) était composé de nouvelles versions des morceaux de Music for a New Society (1982). Un album tellement attendu qu’il a droit à une page wikipedia, avant même sa sortie… Un album tellement annoncé qu’il a été chroniqué en plus ou moins long, large et travers avant même qu’il ne soit disponible pour le public. Le genre d’album qu’on n’a même plus besoin d’écouter pour pouvoir (faire semblant de) connaître ! D’ailleurs, a-t-on besoin de le connaître ? Que peut apporter un musicien et compositeur de 80 ans, fût-il un des plus connus, à la musique contemporaine ? Est-ce pour cela que l’album s’intitule Mercy ? On peut toujours spéculer sur la modestie du personnage, et se dire qu’il (nous) demande indulgence et clémence par avance. Surtout après avoir écouté les 12 plages qui composent l’opus, entre 5 et 7 minutes pièce. Des morceaux qui rivalisent de longueur et aussi de lenteur. Mercy… en effet.

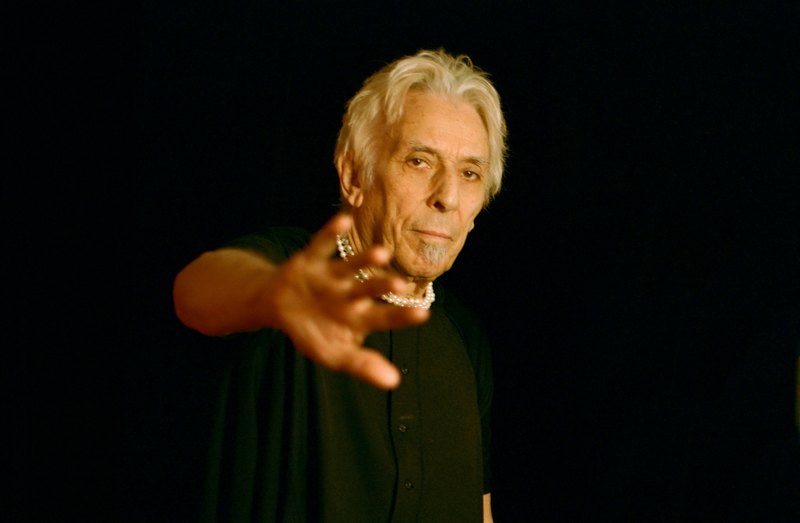

À la première écoute, cet éloge de la lenteur est assez déroutante. Il n’y a pas à en douter, certaines et certains vont immédiatement adorer, tomber sous le charme, louer cette fantastique capacité à créer une ambiance pleine, quasi magique. Peut-être. Mais, il n’en reste pas moins qu’à la première écoute, rien ne semble se dégager de l’ensemble, une sorte de masse un peu confuse, vague et monotone. Un dépouillement ascétique. D’autant que toutes les collaborations mises en avant, probablement pour montrer combien John Cale a su rester dans le coup, n’impressionnent pas d’emblée. Aimer carrément (sans avoir même à le réécouter) et abandonner (pour ne pas avoir à le réécouter) ? On se pose la question. C’est John Cale quand même. Et puis il y a la voix, cette voix qui peut naviguer entre Iggy Pop et Nick Cave, avec une ampleur et une gravité qui surprend toujours, pas un trémolo, pas un tremblement, pas une hésitation. C’est son instrument, c’est vrai, et donc ce n’est pas étonnant qu’il arrive encore à en jouer. Mais cet instrument est incarné, il fait partie d’un corps qui vieillit. Celle de John Cale non. C’est bien plus qu’émouvant, c’est stupéfiant, prenant, saisissant. La question ne se pose pas. On réécoute.

À la première écoute, cet éloge de la lenteur est assez déroutante. Il n’y a pas à en douter, certaines et certains vont immédiatement adorer, tomber sous le charme, louer cette fantastique capacité à créer une ambiance pleine, quasi magique. Peut-être. Mais, il n’en reste pas moins qu’à la première écoute, rien ne semble se dégager de l’ensemble, une sorte de masse un peu confuse, vague et monotone. Un dépouillement ascétique. D’autant que toutes les collaborations mises en avant, probablement pour montrer combien John Cale a su rester dans le coup, n’impressionnent pas d’emblée. Aimer carrément (sans avoir même à le réécouter) et abandonner (pour ne pas avoir à le réécouter) ? On se pose la question. C’est John Cale quand même. Et puis il y a la voix, cette voix qui peut naviguer entre Iggy Pop et Nick Cave, avec une ampleur et une gravité qui surprend toujours, pas un trémolo, pas un tremblement, pas une hésitation. C’est son instrument, c’est vrai, et donc ce n’est pas étonnant qu’il arrive encore à en jouer. Mais cet instrument est incarné, il fait partie d’un corps qui vieillit. Celle de John Cale non. C’est bien plus qu’émouvant, c’est stupéfiant, prenant, saisissant. La question ne se pose pas. On réécoute.

Et le résultat est quand même différent, très différent. La masse confuse s’agite de courants et de mouvements qui révèlent une subtilité et une richesse qu’on avait peut-être d’abord négligé et insoupçonné. On trouve des courants superficiels et d’autres plus profonds, une profondeur vertigineuse, quasi abyssale. Et l’album apparaît pour ce qu’il est, puissant, sombre, envoûtant, mystique. Le dépouillement, et la lenteur, ne sont que des subterfuges pour nous conduire à porter attention aux détails. Les arrangements au violon (sur le premier titre, Mercy), le piano jazzy qui inaugure Story of Blood – sur lequel Natalie Mering (aka Weyes Blood) fait les backing vocals – et celui (d’une mélancolie sans nom) de Out Your Window, les somptueux synthés sur Marilyn Monroe’s Legs (Beauty Elsewhere), les claviers toujours sur Noise of You ou sur Story of Blood encore, et les chœurs partout. On se demande comment il est possible de passer à côté ce Everlasting Days sur lequel Cale collabore avec Animal Collective ? Les 5 minutes passent comme dans un rêve, le morceau est déjà terminé qu’il faut le réécouter pour en comprendre la magie. On y retrouve la douce folie d’Animal Collective qui donne au morceau un tour psychédélique, magique, envoûtant – une sorte de musique de cirque un peu funèbre et carrément mystique. Et pourtant, c’est certainement un des morceaux les plus dynamiques de l’album. Même chose avec The Legal Status of Ice, avec Fat White Family, malgré le dépouillement quasi monacal (on dirait du chant grégorien) que ne dérangent pas quelques envolées déposées de ci de là.

Au final, à 80 ans, John Cale donne une leçon de musique, et une leçon jeunesse et de classe. Pas parce qu’il collabore avec certains des jeunes qui montent dans la musique contemporaine. Parce qu’il est encore capable d’écrire une musique du meilleur des niveaux. Voilà ce que vieillir veut dire, être capable de rester bon !

![]()

Alain Marciano