Miguel Vila, chroniqueur acide d’une jeunesse perdue quelque part entre la morne banlieue padouane et la modernité des relations numériques, trouve ici l’image juste : celle d’une jeunesse orpheline qui ne sait décidément plus à quel « sein » se vouer.

Si Padovaland était une sorte de récit choral, Fleur de lait recentre son propos autour d’un trio déglingué dont on suit le parcours hasardeux : Marco et Stella, jeune couple peinant à sortir de l’adolescence, et Ludovica, jeune maman larguée au jeu trouble.

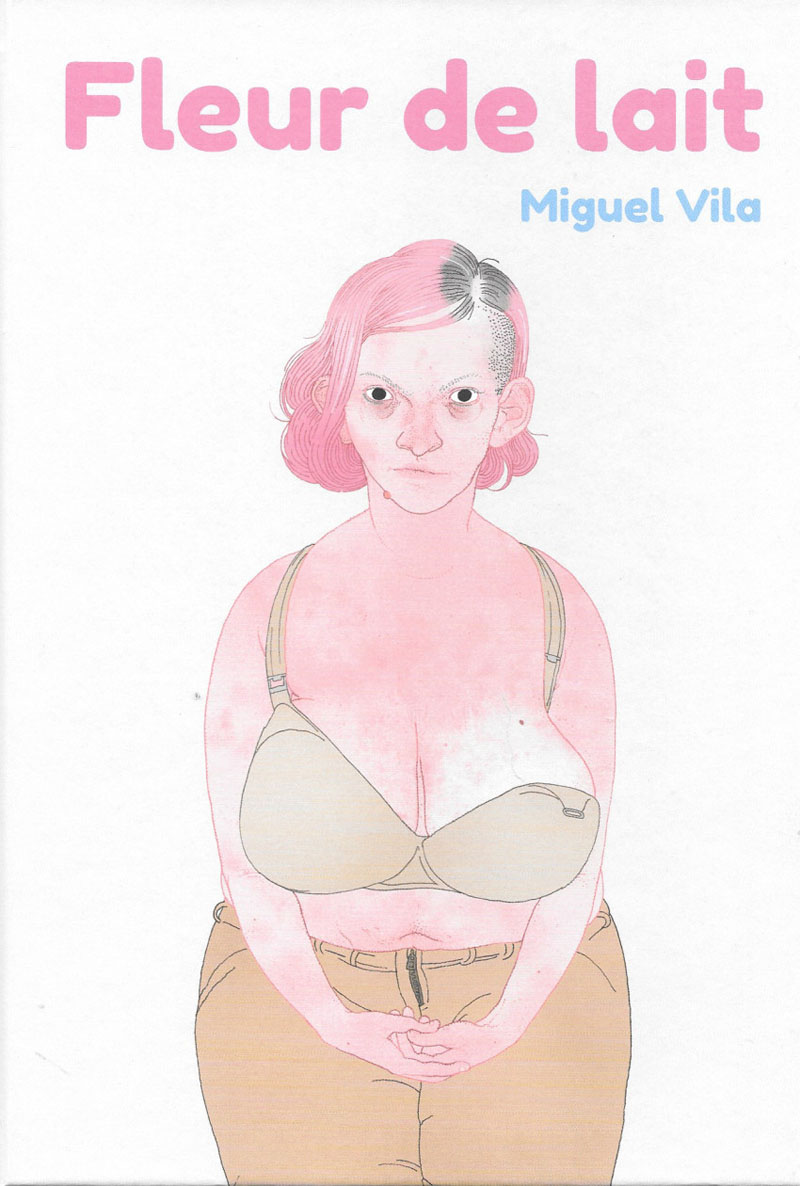

Graphiquement, c’est toujours aussi pertinent. Dans un style qui n’appartient qu’à lui, Vila éclate encore davantage ses cases façon puzzle. Les actions des personnages sont disséquées, étalées sous nos yeux un peu effarés. Des gros plans ingrats sur des visages qui ne le sont pas moins, des parties du corps disgracieuses, honteuses, graisseuses, parfois inopinément poilues, insistent sur la perversité des personnages que l’on peine à appeler héros, accentuant encore cette impression de pénétrer dans leur sphère intime. Vila capte des comportements apparemment anodins qu’il taraude afin d’enfoncer la vis. Tout cela fonctionne très très bien.

Graphiquement, c’est toujours aussi pertinent. Dans un style qui n’appartient qu’à lui, Vila éclate encore davantage ses cases façon puzzle. Les actions des personnages sont disséquées, étalées sous nos yeux un peu effarés. Des gros plans ingrats sur des visages qui ne le sont pas moins, des parties du corps disgracieuses, honteuses, graisseuses, parfois inopinément poilues, insistent sur la perversité des personnages que l’on peine à appeler héros, accentuant encore cette impression de pénétrer dans leur sphère intime. Vila capte des comportements apparemment anodins qu’il taraude afin d’enfoncer la vis. Tout cela fonctionne très très bien.

Mais sont-ce mes yeux qui vieillissent ou bien les cases qui rétrécissent ? Sans doute les deux mon général ! En effet, l’auteur insère des cases parfois microscopiques. Du coup, la lisibilité s’en ressent, en particulier lorsqu’il y a des dialogues, ce qui me rappelle que je dois prendre rendez-vous chez l’ophtalmo de toute urgence…

Cela étant, le récit coule tout seul et avale la poussière qui se cache sous le tapis. A mesure que l’on progresse dans la lecture, la perversité se révèle. C’est particulièrement frappant avec le personnage de Ludovica qui a l’insigne honneur de figurer en couverture. Car c’est bien elle la cheville de cette histoire. Jusqu’à la fin ou presque, le lecteur nourrit une sympathie certaine pour elle, sympathie qui fleurte avec la pitié. Et cette presque fin est d’ailleurs un passage magnifique où l’auteur semble enfin lever le voile sur la fragilité de Marco et Lulu. Jusque-là, Lulu semblait en effet subir la vie qui, en contrepartie, ne se gênait pas pour la cogner de toutes ses forces, à commencer par un physique qui n’est pas vraiment celui d’une nymphe. Mais, ATTENTION SPOIL !!!! Les trois ou quatre dernières pages se chargent de renverser totalement la vapeur. Le piège s’est refermé sur le lecteur, qui ne sait plus s’il doit compatir ou condamner. Fin puissante qui dit beaucoup sur les comportements de nos jeunes contemporains, noyés dans cette inconsistante civilisation égoïste du numérique qui, sous couvert de l’anonymat, permet les comportements les plus odieux. Qui dit beaucoup également sur le règne sans partage du néolibéralisme. Car c’est bien cela qui ressort avec force de la vision de Vila : il ne fait que portrai(tor)turer cette génération sacrifiée, la première à naitre sous l’influence totale du 2.0.

Oui, pauvre fille égarée que cette jeune maman dont la poitrine plus que généreuse renvoie de manière frappante au concept de « Tittytainment » si cher à Zbigniew Brzezinski. Ce néologisme utilisé par notre homme en conclusion du premier State Of The World Forum qui s’est tenu à San Francisco fin septembre 95, réunissant les cinq cents hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan. L’objectif de ce forum était de « déterminer l’état du monde, de suggérer des objectifs désirables, proposer des principes d’activité pour les atteindre et d’établir des politiques globales pour obtenir leur mise en œuvre ». En quatre minutes chrono, l’ancien conseiller de Jimmy Carter exposa cyniquement la chose suivante : dans les 30 années à venir (nous y sommes), le système n’aurait alors plus besoin que de 20% de la population active. En conséquence, le problème se poserait alors de gouverner les 80% de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d’occasions d’aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. C’est ici qu’est entré en jeu le concept de Tittytainment, contraction des mots tit (« sein » en anglais) et entertainment, définissant, je cite, un « cocktail de divertissement abrutissant et d’alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète ». Si Brzezinski s’est toujours défendu de toute connotation sexuelle, c’est bien parce qu’il entendait l’expression comme une allusion à l’effet léthargique engendré par l’allaitement au sein maternel.

Avec Fleur de lait, ce que nous donne à voir Miguel Vila est à la fois tragique et touchant. Si l’ensemble est empreint de laideur, c’est bien parce que ce qui sous-tend l’idéologie qui nous pousse dans le gouffre virtuel l’est tout autant, diluant à la fois notre responsabilité et notre dignité. Tout se passe comme si sous une impunité toute apparente, nous étions à notre insu privés de nos retenues morales. En ce qui me concerne, je pense que l’auteur cherche, consciemment ou non, à mesurer l’écart qui se creuse entre ce que nous fûmes en tant qu’êtres humains et ce qui nous attend si nous persévérons dans cette voie désespérée et désespérante. En s’attaquant à Fleur de lait, il ne faut pas s’y tromper : ce nom innocent renvoyant à la maternité tout comme cette couverture où s’étale une vierge odieuse et immaculée, dissimule un récit noir d’encre qui nous saisit des deux côtés.

Arnaud Proudhon

Fleur de lait

Scénario & dessin : Miguel Vila

Éditeur : Presque Lune

176 pages – 22 €

Parution : 17 mars 2023

Fleur de lait — Extrait :